Мы не узнаем «почему?» до тех пор, пока задаемся этим вопросом. Когда вопрос замолкает, ответ на него обнажается повсюду.

Мы не узнаем «почему?» до тех пор, пока задаемся этим вопросом. Когда вопрос замолкает, ответ на него обнажается повсюду. Я пришел в кофейню посидеть за столиком возле цветов. Маленькие, красные, коротконогие огни растений. Приходя в кафе, сразу прошу счет. Мне важно иметь возможность уйти в любой момент без секунды ожидания. Уходить – образ жизни. Мне столько раз говорили «уходи», столько раз я сам уходил, не дожидаясь назревшего слова, что оставаться уже не умею. Бумага – единственное место, где могу остаться. Посторонние женщины прекрасны, особенно проходящие мимо. Их красота коренится в моем одиночестве. Чем меньше хочешь женщину, тем она красивее, ибо становится частью природы, равноправным соучастником изгнания. Я не встречал ни одну, которая бы смогла это понять. Женщина между мудростью и желанностью всегда предпочтет последнее, так же как и мужчина между мудрой и красивой. Мы все выбираем последнее и безвыходное. Они пытались возбудить во мне насильника и, к их собственному горю, некоторым это удавалось. Но это в прошлом, как и я сам. Настоящее тоже уже в прошлом. Остаточный пепел разумности. Золотой свет выхватывает дерево и наполняет его чудом. Окна пылают закатом. Есть еще другая причина, почему я сразу прошу счет. Не позволить осуществиться соблазну сбежать, не заплатив чужими деньгами. Я хочу, чтобы все было даром, как воздух, как яблоко, как вода. Мир был бы логичным, если бы ни за что не нужно было платить и ни за что не брать плату. Родился без спроса, умер без разрешения, жил даром. Все ради удовольствия. Высказывание «мои деньги» таит в себе абсурд. Все деньги – чужие. Это ограниченное множество, принадлежащее обществу и обладающее им. Купюры путешествуют из рук в руки, как слова из уст в уста. Деньги, как язык. Но я не о том. Я о голосе.

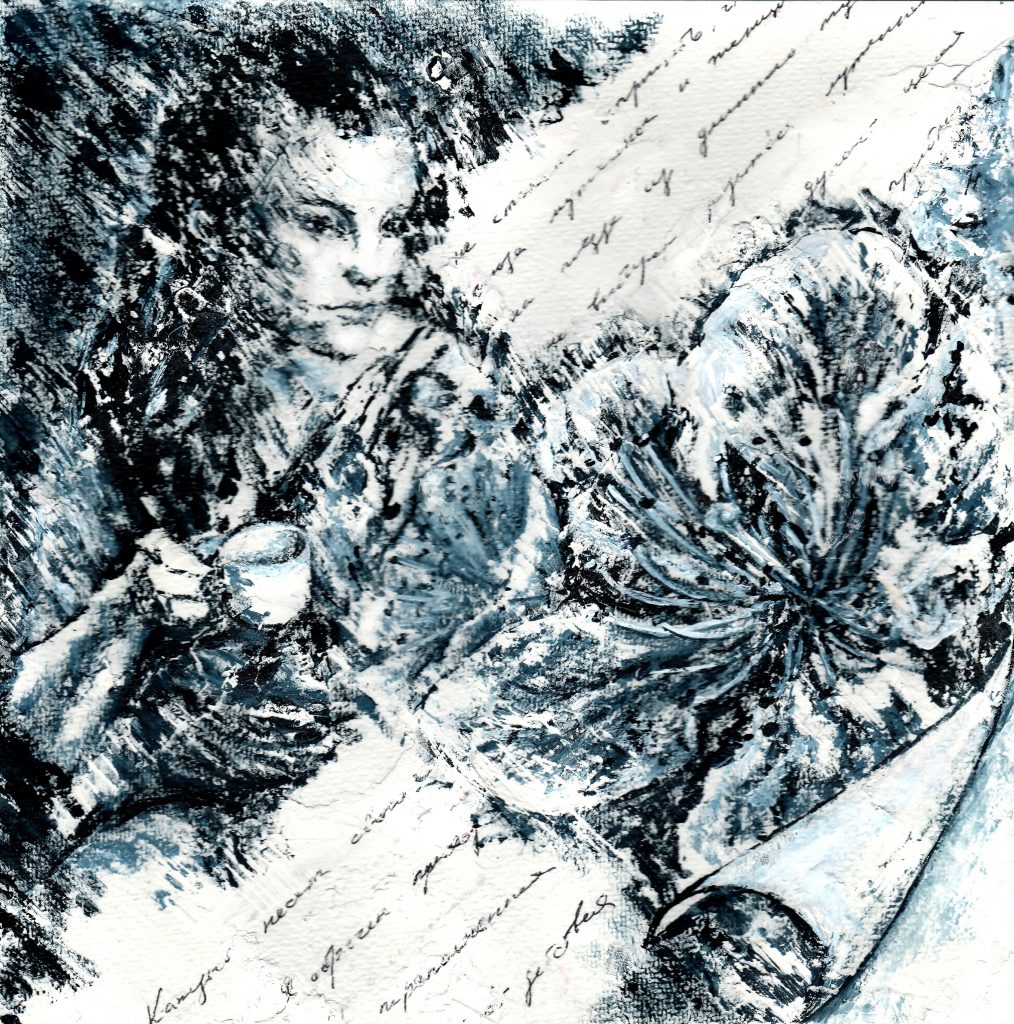

Передавать живые диалоги – попытка сфотографировать трепещущую листву. На снимке остается застывший намек на движение.

Вуглу сидит красивая женщина. Она в белом платье с синими цветочками – маленький живой сад. Упругие блестящие икры. Тонкие костлявые ступни. Плотные груди слегка давят на ткань, тесно прижимаясь, как влюбленные. Подсаживаюсь к ней и говорю:

– Давайте разбавим ваше привлекательное, молодое молчание моей потребностью поговорить.

Она улыбнулась и посмотрела без удивления. Я продолжал.

– Вы же не станете отрицать, что в этом пустом мире самое интересное рождается из союза мужчины и женщины?

– Не стану.

Голос окреп в звучании.

– Сижу один, не пытаясь это изменить. От чтения книг, от бесконечной немоты и тьмы слов в голове так темно, что никого не видно. Вдруг вижу вашу кожу. Ее теплокровный, естественный свет. Так обычно выезжаешь на поезде из длинного туннеля. И я пошел навстречу сиянию. Тело встало само. Голос обнажил желание. Я не выбирал родиться мужчиной. Вы не выбирали жить женщиной. Каждый несет свою обреченность. Я обречен приходить, вы обречены ждать. Не удивительно, что головка члена напоминает мозг. Гладкий крохотный мозг, которым думает целая природа, набухшая почка, переполненная новой листвой. Давайте приблизимся к чуду, сделаем вид, что оно происходит от действия нашей личной воли. Пойдем куда-нибудь?

Я не дождался ответа. Дописал этот диалог. Встал из-за стола и прошел мимо девушки, сидящей в углу. Никто не убедит меня, что этого не было, что воображение недействительно. Реальны только чувства и мысли, все остальные воплотившиеся обстоятельства – иллюзия. Меня интересуют абсолютные диалоги – те, что никогда не сбылись и не запомнятся.

Прекрасное осеннее утро. Долгий завтрак. Медленный танец пара над кружкой чая. Соленый поцелуй помидора. Рыхлая мякоть рыбы. В прозрачной вазе увядает ветка джигиды. У меня есть целый день, чтобы смотреть на опадающие деревья и писать прощальные слова.

В обед за соседним столом сидела мать с маленьким ребенком. Не знаю, сколько ему было, я в этом не разбираюсь. Он непрерывно кричал. Пронзительный режущий крик. Чтобы справиться с мучением, проникавшим в слух со стороны, я начал думать. Сделал такое умозаключение: чистые проявления жизни физически непереносимы. Потом не покидали размышления о крике. Мне тоже свойственно неконтролируемо и безосновательно кричать. Состояние, предшествующее крику и порождающее его в пустоту, необузданное внутреннее напряжение, всегда вызывает тягу к письму. Чем сильнее сила, скопившаяся в груди, тем острее и масштабнее голос, вырвавшийся из тупика головы. Кажется, только в таком хаосе, разрывающем на части, обретаешь нужные слова. Точным до неожиданности удается быть на грани срыва. Это напоминает высокий полет птицы или плавание парусника. Крик – это ветер, который необходимо обуздать, чтобы совершить нечто, превосходящее твои возможности. Как без ветра нет движения, так без крика нет противоборству-ющего молчания. В этом заключается трагедия письма – его темное чудо. Писать – противостоять избыточному чувству. Талант вырабатывается, как иммунитет, только после болезненного потрясения. До сегодняшних дней у меня были месяцы творческого равновесия. Силы бесследно уходили в прошлую женщину. Я писал, но чувствовал, что фальшиво, что пытаюсь обуздать то, чего нет.

Можно ли жить без боли, как этому учат бесшумные умы? Боль – крик, которому запрещают родиться. Любое рождение новой формы жизни происходит путем разрушения. Цветы прогрызают землю. Листва разрывает почки на клочки. В мертвом мясе заводятся черви. Жить без боли можно, когда не пытаешься родить на свет нечто, что оторвется от тебя и переживет – ребенка, книгу, музыку. Так перестаешь быть соучастником жизни, отказываешься поедать других и себя, выбираешь ясный сон единственным пространством существования. Становишься звездой, которая сияет только в себя. Подобное отношение ума к жизни напоминает отношение мужа, отказавшегося заниматься сексом с собственной женой. Это прекрасно, но неестественно. Это удивительно, но мыслью вытесняется жизнь. На какой же я стороне? Хочу быть мостом, соединять плотью недосягаемые бездны.

Когда увидел тебя, пронзительно почувствовал, как человек неделимо одинок. Твое лицо, утратив выдуманную мной нежность, предстало некрасивым и чужим. Я смотрел в него, как в лицо знакомого, но забытого человека, чье имя не мог вспомнить. Все предстает только метафорой, тенью и отражением, подлинник непознаваем.

Осенние вечерние улицы – пространство, в котором чем более одинок, тем прекраснее вокруг. Ты была сигаретным дымом, медленно выпущенным из рта времени. Навстречу идет пара в обнимку. Тела связаны руками в непрочный узел объятья. Проросли корнями в карманы, в укромные места в поисках интимной кожи. Помню этот слабонервный трепет близости. Прохожу мимо булочной. Яркий, как солнце, хлеб. Все меняет оттенки от переулка к переулку. От имени к имени. Смотрю вдаль с тоской и сочувствием, словно в глаза умирающему. Милиция заглядывает светом в машины, стоящие в темных закоулках, разыскивая там неудобный секс. Тревожно сердцебиением моргает фонарь. В стеклянных книгах окон пылает непрочитанная жизнь людей. Ночью тела манекенов выглядят настоящими, правдивыми в своей неподвижности. Люди в автобусе, как манекены в витринах. Всегда останавливаюсь перед большими, толстыми деревьями, чтобы смотреть на их кору. Черные, глубокие слезы, веками катящиеся в землю. Письмо с вертикальными строками.

Здесь происходит лучшее. Любовь без иллюзии, обращение без выбора, разговор без притворства. Прощание, которое не обсуждается. Бесконечное прошлое.

Вот обнаженное время. Никого не хочешь читать, слушать, видеть. Смотришь в память – никого. Пусто и темно, как в ночном метро. Все стали чужими. Разглядываешь пыль на черных поверхностях вещей. Ноутбук раскрыт, как книга, внутри которой горят лица фотографий, линии мыслей, следы прошедших дней. Свет настольной лампы охватывает глухую тайну вещей. Хорошо, что есть окно, в котором под ослепительным фонарем струится дождь. Другой фонарь с перегоревшей лампочкой тлеет, как сигарета. Тихий, непрерывный шепот воды заглушается эхом машин. Открываю форточку. Вдыхаю знакомый запах мокрой листвы. Мимолетное блаженство. Не тороплюсь писать.

Я спрашивал себя: «Чем ты занимаешься?» И отвечал: «Я пишу». Прошло уже пять лет, не изменился ни вопрос, ни ответ, только голос слегка опустел. Все продолжается. Все проходит и продолжается. Правда, сейчас могу еще добавить, что танцую. Повторяюсь в письме и в танце. Пишу и танцую прощание с мгновением, радость на грани отчаяния. Так бабочка трепещет над огнем. Деревья танцуют музыку времени. Их движения незаметны. Фотографируя молодое деревце раз в год, можно проследить его невидимый танец. Люди настолько быстротечны, что не могут видеть, как танцуют деревья. Мы способны наблюдать лишь за тем, как шелестят их сезонные платья.

Все это – путешествие. Сумасшествие – тоже путь. Для путешествия необходимо средство передвижения. Самолет, автобус, корабль. Человек, отправляясь в другую страну, ищет изгнания, жаждет неизведанности. Я путешествую во времени и мое средство передвижения – слова и звуки. Но со средствами передвижения случаются катастрофы.

Если раньше боль была неожиданной и острой, то сейчас она продолжительная и глухая. Я выносливый человек, но это плохое качество – чтобы его удовлетворить, нужно обречь себя на испытание. Поэтому я создан для слепой жизни, для продвижения на ощупь.

Так проводил дни до тебя. Но тогда я понимал, что спасения нет. Отсутствие надежды избавляет от груза ожидания, и день из горы превращался в спокойное чудо. Это затишье времени я бы сравнил с сонной водой высокогорного озера, в чье лицо редко заглядывают счастливые туристы. В мое лицо редко кто заглядывает. Представь, как можно идти в многодневный поход со спешкой и нетерпением достигнуть цели? Каждый шаг дается с мучением, потому что едва приближает к желанному месту. Так проходят дни без тебя – в отчаянной и безуспешной попытке взбежать на зимнюю гору дня. И, как следствие, то головокружительная отдышка, то постельное бессилие, то очередной прилив неистовых сил. Я могу заглянуть в книгу, выехать в город или написать тебе письмо, но это ничего не меняет. Ты на другой стороне земли. У меня начало вторника 14 числа, у тебя конец понедельника 13-го. У меня день, у тебя ночь. Если б Земля была в несколько раз больше (а ведь мы не выбирали ее размеры), то на Земле была бы полная путаница с днями и со временем. В одном месте было бы начало недели, в другом – конец. Семь имен дней, от понедельника до воскресенья, распределились бы по разным точкам земли. Какое бы место тогда выбрали за «сегодня»? Где было бы «завтра» и «вчера»? Возможно, я ошибаюсь в своих рассуждениях, но это не важно. Игра букв и мыслей отвлекает от природной тревоги. Слышишь ли ты мой голос – оттуда – из вчерашнего дня? Словно кто-то из нас умер.

Подхожу к окну. Небо пусто и безжизненно. Слабый оттенок синего. Дом напротив окна – пятьдесят шестой – такого же древнего, выцветшего цвета, как небо. Пыльные вещи комнаты стоят в бледном растворе света. Людей не видно, только беспечные голуби. Я думаю, любовь к жизни и любовь к женщине – одно и то же. Обе ведут себя одинаково. Чем легче ее любишь, тем больше она дает. Чем сильнее ревнуешь, тем меньше ее замечаешь. Чем больше доверяешь, тем проще из нее уходишь. Может, из-за недоверия я все еще боюсь смерти и так судорожно цепляюсь за каждый день, за каждый поцелуй земли? Я вцепился в женщину жизни с такой силой, что могу задушить.

Скоро мне тридцать. Я все жду, когда наступит незаметная усталость осеннего света, внутреннее сияние, когда мир предстает в прекрасной неповторимости. Но избыток неосуществленных сил продолжает пылать и поедать все, что питает этот огонь.

Вспоминаю момент из детства. Возле дедушкиного дома росло дерево – шелковица. Я залез так высоко, что не мог спуститься. Так себя чувствую сейчас: не могу приземлиться, остается только падать.

Наступит ли равновесие? Бесконечное отсутствие денег. Неудача действует как пружина. Она сжимает до минимального размера, и ты способен выстрелить. Попасть в цель. Но выстрел может оказаться смертельным. Литература приучает жить малыми величинами, совершать безрезультатные действия, шаги размером с букву, существовать в тени высказывания. Бесшумно говорящий почерк вытягивается струной на фоне белого дня. На каждой открытке или фотографии, найденной в пыльном, поломанном ящике, или на подаренной книге стоит дата. Подпись прошлого. То же самое здесь: фотографирую пустоту, обнуляю время.

Я перестал видеть своих родителей, свидетельствовать их ежедневное угасание. Не слышу, как по утрам мама ездит на велотренажере, будит меня тихим цикличным поскрипыванием. Как папа громко разговаривает с собой в ванне или вздыхает. Любить своих детей – любить жизнь. Любить своих родителей – любить смерть. Первое естественно, второе приходит с мужеством.

Невыносимая неподвижность слов. Высказывание недосягаемо, будто не могу вспомнить приснившийся сон. Сквозь приоткрытое окно будней проникает холодное дыхание снега. Медленно вращается диск стиральной машины, перекатывая воду грязного белья, многослойную жвачку. Слушаю ее равномерное чавканье. Рисовые лепешки, полушария расколотых грецких орехов, невысказанная еда.

Джаз плавно покачивается, как занавеска. Музыка втекает в глухую боль, расширяя ее твердые границы, распространяясь блаженным лекарством. Не могу разглядеть покинутое лицо настоящего. Мгновения абсолютной любви возможны только в уединении. Страсть к абсолюту порождает требовательные надежды. Наша жизнь, пронизанная кровавым светом жажды – череда разрушенных иллюзий.

Проходят однообразные дни. Не о чем писать, нечем жить, нет любопытства к будущему. Ни о чем другом писать не хочу – только о невозможности жить. Событие существует в виде предчувствия, что скоро должно что-то произойти. Иногда оно является закономерным ожиданием. Случай влечет за собой яркие впечатления. Воздействие этих впечатлений отдаляет меня от необходимости их записывать. Хочу, чтобы вещи висели в воздухе. Чтобы глаза букв, как осы, опасно застывали в судорожной неподвижности полета. Это повесть тела. Косноязычие судьбы.

Сажусь на скамейку и в телефон записываю мысли. Письмо запечатлевает мгновение именно таким, каким оно вспомнится через пройденное время. Обособленные вспышки фраз, мутные фрагменты пейзажа. Никакого непрерывного описания. Зрение фиксирует объекты, когда перестает двигаться. Так работает фотограф, у которого в момент снимка камера застывает в руках, как ружье. Он выстреливает, и образуется рана памяти. В этот миг зрение мертво. Мысль, продиктовавшая выбор предмета и угол съемки, торжествует над жизнью наблюдения.

Мужчина с круглым животом, с маленьким холмом бремени. Светит открытая книга. Столбик стихотворения, как утренний взгляд на небо сквозь приоткрытые жалюзи окна. Прохладный ветерок переворачивает непрочитанные страницы и щекочет голую кожу. Чистый шелест бумаги напоминает детский лепет, говорящий о том, что в словах ничего нет, вся прелесть в звуках. Чтобы чихнуть, смотрю на солнце. Мгновенное ослепление приносит счастливое облегчение.

Сплю после обеда. Просыпаюсь на закате или в сумерках. К ночи пробуждается бодрость, опасная активность ума. Образуется воронка ностальгии, углубляющаяся до самого дна ночи, откуда видишь далекие лица. В эти минуты понимаешь, что усталость от насыщенного дня необходима, чтобы ночью не было сил думать о смерти.

Иллюстратор Нина Терлецкая

Автор Заир Асим