Бывший спичрайтер Билла Клинтона Эндрю Соломон рассказывает об аутизме как ином способе существования, который люди ошибочно принимают за болезнь.

«Ваш сын у меня. Я сделаю так, что он всю жизнь будет не в состоянии заботиться о себе и контактировать с людьми. И это только начало». С таким объявлением, составленным в форме требования о выкупе, 1 декабря 2007 года обратился к широкой публике Центр изучения детей при Нью-Йоркском университете. Под объявлением стояла подпись: «Аутизм». Еще одно объявление гласило: «Ваш сын у меня. Я уничтожу его способность к межличностному общению и обреку его на полное одиночество. Все теперь зависит от вас». Подпись: «Синдром Аспергера». Директор Центра Гарольд Коплевич рассчитывал, что объявления подтолкнут родителей к тому, чтобы направлять не получивших диагноза детей к специалистам. Но акция возмутила часть той самой группы людей, которой она, по идее, должна была помочь, людей с расстройствами аутистского спектра.

Активисты аутистского движения выступили с энергичными протестами. Их главным организатором стал 20-летний Ари Нееман, у которого диагностирован синдром Аспергера (аутизм без задержки речевого развития). В меморандуме, распространенном в «Аутистской сети самозащиты», он осудил кампанию, назвав ее запугиванием родителей, основанным на «замшелых и предельно оскорбительных стереотипных представлениях об инвалидности», которые являются «самосбывающимися пророчествами». Как он сказал мне позже, многим взрослым аутистам приходится «заживо гнить в психушках из-за ложного представления, будто они не могут жить в обществе».

Кампания Неемана стремительно набирала обороты, о ней писали The New York Times, Wall-Street Journal и Washington Post. Все это было удивительно, прежде всего, потому, что аутистам вроде бы трудно дается установление социальных связей, а такой протест требует организационных усилий. Поборники прав аутистов — люди новой формации, и они требовали не эффективного лечения и не выявления причин «эпидемии аутизма». Они говорили, что измениться должны не аутисты, а окружающее их общество. Через три недели объявления были изъяты. Это была важная победа движения «невроотличных», как называют себя активисты-аутисты.

Первым, кто громко заговорил о правах аутистов, был Джим Синклер. В 1993 году он выступил с программным заявлением «Не печальтесь о нас», где было сказано: «Отделить аутизм от личности невозможно. Когда вы печалитесь о нашей судьбе, когда вы молитесь о нашем излечении, мы осознаем: ваше самое большое желание, чтобы в один прекрасный день нас не стало и вместо нас возникли другие люди с теми же лицами, которых вы могли бы любить».

Слово «невроотличные» ввела в обиход австралийка Джуди Сингер. У ее матери и дочери — синдром Аспергера, у нее самой — расстройство аутистского спектра. «Я хочу сделать для людей, неврологически отличных от других, то же, что сделали феминистки и поборники прав геев для своих групп», — сказала Сингер в интервью в конце 1990-х. С тех пор появилось множество сайтов, надписи на футболках, сленговые словечки типа «аути», «аспи», «эн-ти» (то есть «невротипичный»). Активисты первой волны — большей частью родители детей-аутистов, но с недавних пор в игру вступили и взрослые аутисты. Интернет создал для них благоприятную среду: он позволяет активистам находить друг друга и контактировать в удобном для них режиме. Сеть, по словам Сингер, — это «протез для тех, кому трудно общаться напрямую». Эти активисты утверждают, что аутизм не болезнь, а иной способ существования.

Кэтлин Зайдель владеет сайтом neurodiversity.com. У ее ребенка синдром Аспергера, такую же особенность имел ее отец, она и сама находится внутри «аутистского спектра». Ее страсть — распутывать судебные конфликты по поводу вакцин, ставших, по мнению некоторых родителей, причиной аутизма у их ребенка. (С точки зрения «неврологического многообразия», заявления о связи между вакцинацией и аутизмом не только противоречат фактам, но и оскорбительны, поскольку объясняют состояние людей отравляющим побочным действием медикаментов.) Привлекательная, смахивающая на компьютерщицу, питающая слабость к широкополым шляпам и темным очкам, она производит обычное для представителей «спектра» впечатление человека, для которого светское общение — пустая тягота. Но говоря на волнующую ее тему, она вспыхивает ярким неоновым огнем. Она рассказывала про один судебный процесс за другим с неутомимостью Диккенса, повествующего о тяжбе «Джарндисы против Джарндисов».

— У меня к вам вот какой вопрос... — сказал я осторожно.

— Валяйте. Вмажьте хорошенько, — отозвалась она.

— Когда вы узнали, что у вашего ребенка синдром Аспергера, вы захотели что-нибудь с этим сделать? Или обрадовались?

Нелегко было, призналась она, смириться с тем, что ребенок избегает твоих прикосновений, не смотрит тебе в глаза. Но к тому времени как она услышала диагноз, она уже миновала этот этап.

— Мне хотелось узнать, — сказала Зайдель, — в чем мой ребенок нуждается, чтобы сполна раскрыться.

Благодаря Зайдель я начал понимать две важные вещи. Первое: слова «аутистский спектр» охватывают богатейшее разнообразие типов поведения, не просто нарастание симптомов от малозаметных к ярко выраженным, а трехмерный мир, отдельные «точки» которого с таким же трудом поддаются определению, как сама человеческая личность. Второе: человек, лишенный того, что, по общему мнению, необходимо для счастья, может быть счастлив.

В споре об аутизме есть три стороны: те, кто думают, что он вызывается отравляющими веществами, вносимыми извне (особенно компонентами вакцин), и что его надо лечить, воздействуя на эти вещества; те, кто полагают, что он имеет генетическую природу и с ним надо бороться, воздействуя на геном; и, наконец, поборники «неврологического многообразия», согласные, что он коренится в генах, но считающие, что надо оставить все как есть. Еще больше запутывает дело то, что аутизм, возможно, вообще нельзя назвать одной болезнью. По словам Стивена Хьюмана, бывшего главы Национального института психического здоровья, а ныне проректора Гарварда, болезнь, скорее всего, является «совокупностью связанных между собой мозговых проблем, каждая из которых требует своего подхода». В 1970-е годы, как считалось, аутизмом страдал один человек из 10 000; сейчас — один из 150. Но что эти цифры значат? Если нас захлестнула эпидемия аутизма, на борьбу с ним следует бросить огромные силы, но если мы теперь называем аутизмом то, что раньше ошибочно диагностировали как умственную отсталость, и то, с чем мирились как с чудачеством, тогда кризиса нет.

С Ари Нееманом я обедал в нью-йоркском ресторане «Блю Хилл». Он вполне общителен, хотя это стоит ему труда: чувствуется, что он и правда был «единственным третьеклассником, приносившим утром в школу газету». В старших классах из-за необычайных интеллектуальных способностей и поразительной отчужденности его считали одаренным и в то же время отстающим. «Некоторые думают, что это противоположные вещи, но это не так. В плане пиара выгодно бывает указывать на таких людей с синдромом Аспергера, как нобелевский лауреат по экономике Вернон Смит. Но всякий человек чего-то стоит, и его особенности надо уважать независимо от его талантов». Я спросил Неемана, согласен ли он с желанием некоторых участников движения добиться того, чтобы синдром Аспергера, как гомосексуализм, исключили из списка психических заболеваний. «Аутистский спектр очень широк, — осторожно сказал он. — Если вы знаете человека из спектра, вы знаете одного человека из спектра».

Стереотипное представление об аутистах — их «эмоциональная холодность». Но из разговоров с Зайдель и Нееманом я вынес прямо противоположное ощущение. В откровенности, с которой активисты высказывались о том, что их волнует, было нечто освежающее, даже успокаивающее. Я почувствовал, что мое умение соблюдать светские условности — пустая, бессмысленная фальшь.

«Прошу, не пишите о них, — сказал мне Ленни Шафер, приемный отец ребенка с тяжелой формой аутизма и активист „вакцинной теории“, выпустивший известный „Отчет Шафера об аутизме“. — Эта горстка крикунов привлекла к себе внимание, но они не представляют широких слоев аутистов. Они изображают аутизм как милое свойство людей, подобных Эйнштейну и Гейтсу. Сказать, что это не болезнь, — все равно, что украсть милостыню из кружки у слепого». Джон Бест, отец ребенка-аутиста и автор блога «Ненависть к аутизму», был еще резче: «Пора прекратить это прославление мозговых заболеваний».

Когда я поговорил с родителями детей, страдающих тяжелыми формами аутизма, идеи сторонников «многообразия» показались мне несостоятельными. Дженнифер Нэш припеваючи жила в Нью-Йорке, когда у ее дочери Анны-Ливии диагностировали аутизм. Сейчас Дженни занимается с ней по программе «прикладного анализа поведения» (ABA). Он применяется не только в ходе индивидуальных занятий в школе, но и дома, так что каждый день Дженни работает с Анной-Ливией с семи утра и до прихода школьного автобуса, а потом с четырех дня, когда та возвращается из школы, до девяти вечера, подкрепляя адекватные речевые и поведенческие реакции, поощряя дочь за все сделанное правильно и наказывая за все сделанное неверно. Магистр Колумбийского университета, одаренный поэт, она слышит все упреки со стороны поборников «многообразия». Но ABA дала серьезный положительный эффект: Анна-Ливия больше не наносит себе телесный вред, припадки у нее теперь случаются редко. "Я была бы счастлива, если бы у нее развилось сознание, позволяющее ей примкнуть к движению «невроотличных», — говорит Нэш. — Я мечтаю, что когда-нибудь моя дочь пойдет к врачу и скажет: «Какая ужасная у меня мать, как она смела мучить меня этой ABA!» Когда это случится, я буду знать, что добилась успеха«.

Родители, подобные Нэш, пробуют все, что выглядит обнадеживающе, — от диеты до люпрона (по сути, химической кастрации) и хелирования (рискованной и малоизученной процедуры вывода из организма тяжелых металлов, попавших в него в результате прививок). Сообщество «невроотличных» рассматривает это как опасные медицинские эксперименты на детях, многие возражают и против ABA. Камилла Кларк, называющая себя в блоге Примадонной аутизма, сказала мне, что не согласна с целью лечения — сделать ребенка-аутиста «неотличимым от других». «ABA может превратить ребенка в чрезвычайно невротическое подобие нормальных детей, — говорит она. — Но любящие родители не станут мучить до полусмерти ребенка, не имеющего пальцев, чтобы научить его играть на пианино. Родители детей-аутистов не должны ожидать, что их ребенок когда-нибудь станет „нормальным“. Точка».

Темпл Грандин, инженер по скотоводческому оборудованию и автор классической книги об аутизме «Мышление картинками», долго была «голосом» аутистов. «В нас вколачивали хорошие манеры, но чудила навсегда останется чудилой, даже если сделать его вежливым чудилой, — говорит она. — Аутизм — это непрерывная шкала состояний от гения до полного инвалида. Если бы мы избавились от всей аутистской генетики, не стало бы ученых, музыкантов, художников, писателей... Первый каменный наконечник копья изобрел кто-то с синдромом Аспергера, общительным было не до того — они сидели вокруг костра и трепали языками. Но проблема есть: достаточно поговорить с родителями, у которых сын-подросток до сих пор мочится в штаны и все время себя кусает. Хорошо бы мы научились бороться с тяжелыми формами аутизма».

Если есть что-то, с чем в аутистском мире согласны все, то это факт полной неразберихи в вопросе о том, кто болен, а кто просто «со странностями». Некоторые, как говорит Грандин, чудилы — действительно аутисты, другие — чудилы, и только. Возможно, то, о чем говорят как об эмоциональном дефиците, на самом деле — сенсорная перегрузка. По словам Примадонны аутизма Кларк, для многих аутистов «просто находиться в присутствии других — такая же серьезная нагрузка, как для нормального в социальном смысле человека быть хозяином на вечеринке». Родители, говорит Кларк, не должны превратно истолковывать то, что ребенок не выказывает привязанности к ним обычными способами. Если глухонемой ребенок не говорит: «Я тебя люблю», — это совершенно не значит, что он не любит. Зайдель с этим согласна: ее ребенок не лишен способности любить, и когда способность начала расцветать, это выразилось в том, что он стал готовить ей чай.

В какой-то момент я понял, что все участники этого спора тратят массу энергии на борьбу с вымышленными противниками. Тот, кто хочет найти лечение от аутизма, не стремится, как утверждают борцы за «неврологическое многообразие», уничтожить субкультуру атипичных мыслителей; эти борцы, в свой черед, не возражают в принципе против медицинской помощи детям-аутистам. Я выслушал множество людей из обоих лагерей, старавшихся, казалось, перещеголять друг друга в доктринерстве. Ни разу с тех пор, как я в ранней молодости работал репортером в Советском Союзе, на меня так не давили по поводу того, что мне следует писать, а чего — не следует.

Некая ирония заключается в том, что эмпатия (способность к сопереживанию), играющая центральную роль в определении самого феномена аутизма, зачастую не просматривается у членов противоборствующих лагерей. В фильме «Ежедневный аутизм» исполнительный вице-президент общества Autism Speaks Алисон Сингер рассказывает, как она посещала школы для детей-аутистов, и ее поразила унылая безнадежность в классах. На обратном пути, когда она ехала с дочерью по мосту, у нее вдруг мелькнула мысль протаранить перила и разом все кончить. Борцы за «многообразие» ухватились за этот эпизод. Нееман связал эти ее слова с убийствами детей-аутистов и заявил, что общество Autism Speaks «морально ответственно за эти убийства». Предполагать у Сингер, Нэш и других самоотверженных матерей какие-либо чувства к детям, кроме горячей любви, несправедливо и оскорбительно. Очень часто дети-аутисты именно из-за огромной заботы, которой они постоянно требуют, порождают у родителей отчаянный, колоссальный всплеск обожания.

Я взялся за эту статью, кое-что зная о «невроотличии» по себе. В детстве я страдал тяжелой дислексией, взрослым — острой депрессией. Я до сих пор с большим трудом пишу рукой и не думаю, что смог бы стать журналистом до эпохи клавиатур; я принимаю семь лекарств, чтобы держать депрессию в узде. И все же я невольно думаю: не объясняется ли моя страсть к письму бесконечными похвалами, что раздавались в мой адрес, стоило мне вымолвить слово? Борьба с депрессией дала мне силу и глубину характера; спектр настроений, включающий предельную печаль, необходим для нашей способности любить. Я начинал со скепсисом к движению «невроотличных», но выяснил, что аутизм для познавательных способностей — то же, что депрессия для человеческого настроения. Тяжелый аутизм — ужасная болезнь, которую следует лечить; аутизм в более мягкой форме может быть ценностью, которую не хотелось бы подвергать риску. Как в случае депрессии возможна тирания со стороны людей, сосредоточенных на лечении и нечувствительных к смыслу, который порой имеет для человека его борьба; возможна, с другой стороны, бесчувственность тех, кто нашел этот смысл, к страданиям других. Существенная разница в том, что депрессия сейчас во многом излечима, тогда как аутизм в целом лечению не поддается. Воевать с тем, что неизлечимо, бессмысленно; если ты способен полюбить свое состояние, это твой наилучший шанс обрести счастье. Для некоторых эта любовь самоочевидна, другим она досталась в тяжелой борьбе, третьи могут лишь имитировать ее. Хотя поборники «многообразия» подчас становятся на пути науки и окутывают себя облаком напыщенных, поверхностных доводов, они по-своему тоже прокладывают путь к этой любви — к приятию человека обществом и самим собой, которое может спасать жизни.

«Ваш сын у меня. Я сделаю так, что он всю жизнь будет не в состоянии заботиться о себе и контактировать с людьми. И это только начало». С таким объявлением, составленным в форме требования о выкупе, 1 декабря 2007 года обратился к широкой публике Центр изучения детей при Нью-Йоркском университете. Под объявлением стояла подпись: «Аутизм». Еще одно объявление гласило: «Ваш сын у меня. Я уничтожу его способность к межличностному общению и обреку его на полное одиночество. Все теперь зависит от вас». Подпись: «Синдром Аспергера». Директор Центра Гарольд Коплевич рассчитывал, что объявления подтолкнут родителей к тому, чтобы направлять не получивших диагноза детей к специалистам. Но акция возмутила часть той самой группы людей, которой она, по идее, должна была помочь, людей с расстройствами аутистского спектра.

Активисты аутистского движения выступили с энергичными протестами. Их главным организатором стал 20-летний Ари Нееман, у которого диагностирован синдром Аспергера (аутизм без задержки речевого развития). В меморандуме, распространенном в «Аутистской сети самозащиты», он осудил кампанию, назвав ее запугиванием родителей, основанным на «замшелых и предельно оскорбительных стереотипных представлениях об инвалидности», которые являются «самосбывающимися пророчествами». Как он сказал мне позже, многим взрослым аутистам приходится «заживо гнить в психушках из-за ложного представления, будто они не могут жить в обществе».

Кампания Неемана стремительно набирала обороты, о ней писали The New York Times, Wall-Street Journal и Washington Post. Все это было удивительно, прежде всего, потому, что аутистам вроде бы трудно дается установление социальных связей, а такой протест требует организационных усилий. Поборники прав аутистов — люди новой формации, и они требовали не эффективного лечения и не выявления причин «эпидемии аутизма». Они говорили, что измениться должны не аутисты, а окружающее их общество. Через три недели объявления были изъяты. Это была важная победа движения «невроотличных», как называют себя активисты-аутисты.

Первым, кто громко заговорил о правах аутистов, был Джим Синклер. В 1993 году он выступил с программным заявлением «Не печальтесь о нас», где было сказано: «Отделить аутизм от личности невозможно. Когда вы печалитесь о нашей судьбе, когда вы молитесь о нашем излечении, мы осознаем: ваше самое большое желание, чтобы в один прекрасный день нас не стало и вместо нас возникли другие люди с теми же лицами, которых вы могли бы любить».

Слово «невроотличные» ввела в обиход австралийка Джуди Сингер. У ее матери и дочери — синдром Аспергера, у нее самой — расстройство аутистского спектра. «Я хочу сделать для людей, неврологически отличных от других, то же, что сделали феминистки и поборники прав геев для своих групп», — сказала Сингер в интервью в конце 1990-х. С тех пор появилось множество сайтов, надписи на футболках, сленговые словечки типа «аути», «аспи», «эн-ти» (то есть «невротипичный»). Активисты первой волны — большей частью родители детей-аутистов, но с недавних пор в игру вступили и взрослые аутисты. Интернет создал для них благоприятную среду: он позволяет активистам находить друг друга и контактировать в удобном для них режиме. Сеть, по словам Сингер, — это «протез для тех, кому трудно общаться напрямую». Эти активисты утверждают, что аутизм не болезнь, а иной способ существования.

Кэтлин Зайдель владеет сайтом neurodiversity.com. У ее ребенка синдром Аспергера, такую же особенность имел ее отец, она и сама находится внутри «аутистского спектра». Ее страсть — распутывать судебные конфликты по поводу вакцин, ставших, по мнению некоторых родителей, причиной аутизма у их ребенка. (С точки зрения «неврологического многообразия», заявления о связи между вакцинацией и аутизмом не только противоречат фактам, но и оскорбительны, поскольку объясняют состояние людей отравляющим побочным действием медикаментов.) Привлекательная, смахивающая на компьютерщицу, питающая слабость к широкополым шляпам и темным очкам, она производит обычное для представителей «спектра» впечатление человека, для которого светское общение — пустая тягота. Но говоря на волнующую ее тему, она вспыхивает ярким неоновым огнем. Она рассказывала про один судебный процесс за другим с неутомимостью Диккенса, повествующего о тяжбе «Джарндисы против Джарндисов».

— У меня к вам вот какой вопрос... — сказал я осторожно.

— Валяйте. Вмажьте хорошенько, — отозвалась она.

— Когда вы узнали, что у вашего ребенка синдром Аспергера, вы захотели что-нибудь с этим сделать? Или обрадовались?

Нелегко было, призналась она, смириться с тем, что ребенок избегает твоих прикосновений, не смотрит тебе в глаза. Но к тому времени как она услышала диагноз, она уже миновала этот этап.

— Мне хотелось узнать, — сказала Зайдель, — в чем мой ребенок нуждается, чтобы сполна раскрыться.

Благодаря Зайдель я начал понимать две важные вещи. Первое: слова «аутистский спектр» охватывают богатейшее разнообразие типов поведения, не просто нарастание симптомов от малозаметных к ярко выраженным, а трехмерный мир, отдельные «точки» которого с таким же трудом поддаются определению, как сама человеческая личность. Второе: человек, лишенный того, что, по общему мнению, необходимо для счастья, может быть счастлив.

В споре об аутизме есть три стороны: те, кто думают, что он вызывается отравляющими веществами, вносимыми извне (особенно компонентами вакцин), и что его надо лечить, воздействуя на эти вещества; те, кто полагают, что он имеет генетическую природу и с ним надо бороться, воздействуя на геном; и, наконец, поборники «неврологического многообразия», согласные, что он коренится в генах, но считающие, что надо оставить все как есть. Еще больше запутывает дело то, что аутизм, возможно, вообще нельзя назвать одной болезнью. По словам Стивена Хьюмана, бывшего главы Национального института психического здоровья, а ныне проректора Гарварда, болезнь, скорее всего, является «совокупностью связанных между собой мозговых проблем, каждая из которых требует своего подхода». В 1970-е годы, как считалось, аутизмом страдал один человек из 10 000; сейчас — один из 150. Но что эти цифры значат? Если нас захлестнула эпидемия аутизма, на борьбу с ним следует бросить огромные силы, но если мы теперь называем аутизмом то, что раньше ошибочно диагностировали как умственную отсталость, и то, с чем мирились как с чудачеством, тогда кризиса нет.

С Ари Нееманом я обедал в нью-йоркском ресторане «Блю Хилл». Он вполне общителен, хотя это стоит ему труда: чувствуется, что он и правда был «единственным третьеклассником, приносившим утром в школу газету». В старших классах из-за необычайных интеллектуальных способностей и поразительной отчужденности его считали одаренным и в то же время отстающим. «Некоторые думают, что это противоположные вещи, но это не так. В плане пиара выгодно бывает указывать на таких людей с синдромом Аспергера, как нобелевский лауреат по экономике Вернон Смит. Но всякий человек чего-то стоит, и его особенности надо уважать независимо от его талантов». Я спросил Неемана, согласен ли он с желанием некоторых участников движения добиться того, чтобы синдром Аспергера, как гомосексуализм, исключили из списка психических заболеваний. «Аутистский спектр очень широк, — осторожно сказал он. — Если вы знаете человека из спектра, вы знаете одного человека из спектра».

Стереотипное представление об аутистах — их «эмоциональная холодность». Но из разговоров с Зайдель и Нееманом я вынес прямо противоположное ощущение. В откровенности, с которой активисты высказывались о том, что их волнует, было нечто освежающее, даже успокаивающее. Я почувствовал, что мое умение соблюдать светские условности — пустая, бессмысленная фальшь.

«Прошу, не пишите о них, — сказал мне Ленни Шафер, приемный отец ребенка с тяжелой формой аутизма и активист „вакцинной теории“, выпустивший известный „Отчет Шафера об аутизме“. — Эта горстка крикунов привлекла к себе внимание, но они не представляют широких слоев аутистов. Они изображают аутизм как милое свойство людей, подобных Эйнштейну и Гейтсу. Сказать, что это не болезнь, — все равно, что украсть милостыню из кружки у слепого». Джон Бест, отец ребенка-аутиста и автор блога «Ненависть к аутизму», был еще резче: «Пора прекратить это прославление мозговых заболеваний».

Когда я поговорил с родителями детей, страдающих тяжелыми формами аутизма, идеи сторонников «многообразия» показались мне несостоятельными. Дженнифер Нэш припеваючи жила в Нью-Йорке, когда у ее дочери Анны-Ливии диагностировали аутизм. Сейчас Дженни занимается с ней по программе «прикладного анализа поведения» (ABA). Он применяется не только в ходе индивидуальных занятий в школе, но и дома, так что каждый день Дженни работает с Анной-Ливией с семи утра и до прихода школьного автобуса, а потом с четырех дня, когда та возвращается из школы, до девяти вечера, подкрепляя адекватные речевые и поведенческие реакции, поощряя дочь за все сделанное правильно и наказывая за все сделанное неверно. Магистр Колумбийского университета, одаренный поэт, она слышит все упреки со стороны поборников «многообразия». Но ABA дала серьезный положительный эффект: Анна-Ливия больше не наносит себе телесный вред, припадки у нее теперь случаются редко. "Я была бы счастлива, если бы у нее развилось сознание, позволяющее ей примкнуть к движению «невроотличных», — говорит Нэш. — Я мечтаю, что когда-нибудь моя дочь пойдет к врачу и скажет: «Какая ужасная у меня мать, как она смела мучить меня этой ABA!» Когда это случится, я буду знать, что добилась успеха«.

Родители, подобные Нэш, пробуют все, что выглядит обнадеживающе, — от диеты до люпрона (по сути, химической кастрации) и хелирования (рискованной и малоизученной процедуры вывода из организма тяжелых металлов, попавших в него в результате прививок). Сообщество «невроотличных» рассматривает это как опасные медицинские эксперименты на детях, многие возражают и против ABA. Камилла Кларк, называющая себя в блоге Примадонной аутизма, сказала мне, что не согласна с целью лечения — сделать ребенка-аутиста «неотличимым от других». «ABA может превратить ребенка в чрезвычайно невротическое подобие нормальных детей, — говорит она. — Но любящие родители не станут мучить до полусмерти ребенка, не имеющего пальцев, чтобы научить его играть на пианино. Родители детей-аутистов не должны ожидать, что их ребенок когда-нибудь станет „нормальным“. Точка».

Темпл Грандин, инженер по скотоводческому оборудованию и автор классической книги об аутизме «Мышление картинками», долго была «голосом» аутистов. «В нас вколачивали хорошие манеры, но чудила навсегда останется чудилой, даже если сделать его вежливым чудилой, — говорит она. — Аутизм — это непрерывная шкала состояний от гения до полного инвалида. Если бы мы избавились от всей аутистской генетики, не стало бы ученых, музыкантов, художников, писателей... Первый каменный наконечник копья изобрел кто-то с синдромом Аспергера, общительным было не до того — они сидели вокруг костра и трепали языками. Но проблема есть: достаточно поговорить с родителями, у которых сын-подросток до сих пор мочится в штаны и все время себя кусает. Хорошо бы мы научились бороться с тяжелыми формами аутизма».

Если есть что-то, с чем в аутистском мире согласны все, то это факт полной неразберихи в вопросе о том, кто болен, а кто просто «со странностями». Некоторые, как говорит Грандин, чудилы — действительно аутисты, другие — чудилы, и только. Возможно, то, о чем говорят как об эмоциональном дефиците, на самом деле — сенсорная перегрузка. По словам Примадонны аутизма Кларк, для многих аутистов «просто находиться в присутствии других — такая же серьезная нагрузка, как для нормального в социальном смысле человека быть хозяином на вечеринке». Родители, говорит Кларк, не должны превратно истолковывать то, что ребенок не выказывает привязанности к ним обычными способами. Если глухонемой ребенок не говорит: «Я тебя люблю», — это совершенно не значит, что он не любит. Зайдель с этим согласна: ее ребенок не лишен способности любить, и когда способность начала расцветать, это выразилось в том, что он стал готовить ей чай.

В какой-то момент я понял, что все участники этого спора тратят массу энергии на борьбу с вымышленными противниками. Тот, кто хочет найти лечение от аутизма, не стремится, как утверждают борцы за «неврологическое многообразие», уничтожить субкультуру атипичных мыслителей; эти борцы, в свой черед, не возражают в принципе против медицинской помощи детям-аутистам. Я выслушал множество людей из обоих лагерей, старавшихся, казалось, перещеголять друг друга в доктринерстве. Ни разу с тех пор, как я в ранней молодости работал репортером в Советском Союзе, на меня так не давили по поводу того, что мне следует писать, а чего — не следует.

Некая ирония заключается в том, что эмпатия (способность к сопереживанию), играющая центральную роль в определении самого феномена аутизма, зачастую не просматривается у членов противоборствующих лагерей. В фильме «Ежедневный аутизм» исполнительный вице-президент общества Autism Speaks Алисон Сингер рассказывает, как она посещала школы для детей-аутистов, и ее поразила унылая безнадежность в классах. На обратном пути, когда она ехала с дочерью по мосту, у нее вдруг мелькнула мысль протаранить перила и разом все кончить. Борцы за «многообразие» ухватились за этот эпизод. Нееман связал эти ее слова с убийствами детей-аутистов и заявил, что общество Autism Speaks «морально ответственно за эти убийства». Предполагать у Сингер, Нэш и других самоотверженных матерей какие-либо чувства к детям, кроме горячей любви, несправедливо и оскорбительно. Очень часто дети-аутисты именно из-за огромной заботы, которой они постоянно требуют, порождают у родителей отчаянный, колоссальный всплеск обожания.

Я взялся за эту статью, кое-что зная о «невроотличии» по себе. В детстве я страдал тяжелой дислексией, взрослым — острой депрессией. Я до сих пор с большим трудом пишу рукой и не думаю, что смог бы стать журналистом до эпохи клавиатур; я принимаю семь лекарств, чтобы держать депрессию в узде. И все же я невольно думаю: не объясняется ли моя страсть к письму бесконечными похвалами, что раздавались в мой адрес, стоило мне вымолвить слово? Борьба с депрессией дала мне силу и глубину характера; спектр настроений, включающий предельную печаль, необходим для нашей способности любить. Я начинал со скепсисом к движению «невроотличных», но выяснил, что аутизм для познавательных способностей — то же, что депрессия для человеческого настроения. Тяжелый аутизм — ужасная болезнь, которую следует лечить; аутизм в более мягкой форме может быть ценностью, которую не хотелось бы подвергать риску. Как в случае депрессии возможна тирания со стороны людей, сосредоточенных на лечении и нечувствительных к смыслу, который порой имеет для человека его борьба; возможна, с другой стороны, бесчувственность тех, кто нашел этот смысл, к страданиям других. Существенная разница в том, что депрессия сейчас во многом излечима, тогда как аутизм в целом лечению не поддается. Воевать с тем, что неизлечимо, бессмысленно; если ты способен полюбить свое состояние, это твой наилучший шанс обрести счастье. Для некоторых эта любовь самоочевидна, другим она досталась в тяжелой борьбе, третьи могут лишь имитировать ее. Хотя поборники «многообразия» подчас становятся на пути науки и окутывают себя облаком напыщенных, поверхностных доводов, они по-своему тоже прокладывают путь к этой любви — к приятию человека обществом и самим собой, которое может спасать жизни.

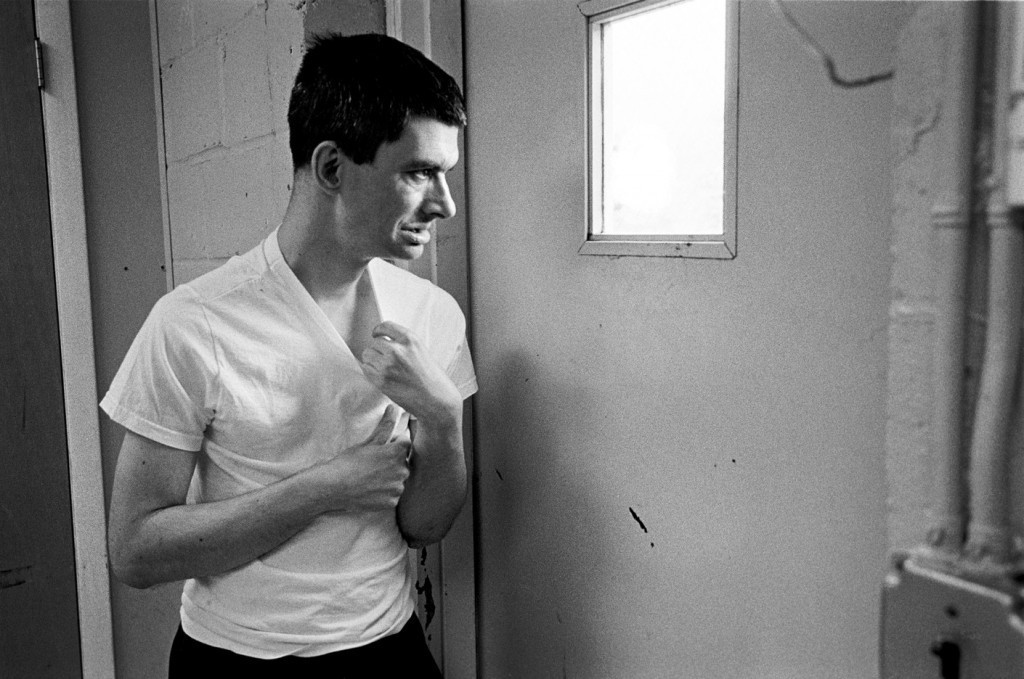

Перевод Леонида Мотылева. Фотограф Аарон М. Коэн / Corbis / RPG.

Не забудьте подписаться на текущий номер