На прошлой неделе в Алматы состоялась презентация артбука NEON PARADISE на тему консьюмеризма «с казахстанским лицом». Зарина Ахматова поговорила с автором книги Галиной Рыжкиной о жизни в кредит, «Партии пофигистов», гастарбайтерах и перфомансах на улице. Все это оказалось описанием страны, в которой мы жили еще вчера.

Формально это должно было быть интервью о трехъязычном сборнике работ казахстанских современных художников, высказывавшихся о потреблении на протяжении трех десятков лет. На деле – это реанимация не всеми прожитых, но таких острых воспоминаний о том, где мы были всего-то пять минут назад (по меркам истории). В 90-х, в «нулевых», и уже в «десятых». Мы говорим с автором идеи NEON PARADISE, журналисткой Галиной Рыжкиной. Кадры этой истории оживают под прикосновением к пылающим красным страницам, которые я листаю во время интервью. Мне всерьез кажется, что обжигаю пальцы. Галя смотрит на меня сосредоточенно, почти строго, и мы за пару часов проговариваем наше недавнее общее (в смысле – всеобщее) прошлое, и оно рисует причудливый узор, соединяя отрезок от барахолки до Instagram.

Дизайн книги принадлежит выпускнице Лозанского Университета искусства и дизайна (ECAL) Юло Хан. Удивительным образом ключевое сочетание красного и белого, использованное весьма обильно, не удешевляет стиля издания. Обложка, на которой экивоком к брендомании, словно рукой, без отрыва и пробелов, по всей площади выписано название книги, заставляет разглядывать ее. Под буквами – торнадо красно-желтого.

Если присмотреться – это не пламень и не свежее мясо, это – пластиковый пакет, образцово символичная вещь. Переломная битва в войне за ограничения в потреблении. Дойдя до полиэтиленового пакета, человечество задумалось о том, чтобы повернуть время вспять. Отринуть совсем недавно обретенный комфорт во имя будущего, прибрать на планете, о которой подзабылось в истовом припадке токсичного сибаритства. Словно подростки, которые очнулись наутро после бурной вечеринки, разнеся накануне дом, в который вот-вот вернутся родители. В общем, этот бурный пламенный пакет – будто бы не зря в подборке от искусства, исследующего консьюмеризм.

– Юло – дитя другого поколения, – рассказывает Галя. – Она в 90-х была вообще малышкой, ничего об этом времени не помнит, ей и 30 нет. Она эстетически придерживается такого европейского минимализма, где все скромно, сдержанно, небольшие акценты. Когда мы работали над книгой, и она начала предлагать свои варианты, я ей пыталась объяснить, что мы делаем книгу про дикое время в дикой стране, да еще и про самую дикую историю, что у нас была. Нельзя себе позволить быть скромными или сдержанными.

Я ей рассказывала истории про Рыжего Алмаза (криминальный авторитет в 90-х – Esquire), про то, как мы делали новости, про то, как я ездила на митинги пенсионеров. Она вообще ничего не знала, фактически она состоялась за рубежом, куда ее отправили учиться. Когда Юло попыталась поговорить со своими родителями про 90-е, они не стали ей в красках рассказывать про ту жизнь, но она поняла, что им было тяжело. Потом она читала какие-то статьи про то время, чтобы понять, как и от чего оттолкнуться. Мы пошли в красный цвет, она сфотографировала пластиковый пакет, как какой-то символ. Мне понравилось.

Галина Рыжкина – известная журналистка. Это уже потом была работа в добротном диджитал-глянце, погружение в мир моды, галеристики и теперь – издательства. В ту пору, в «дикое» время она действительно делала новости «в поле» – работала репортером информационной программы «Информбюро», в самый звездный ее период.

– Я хорошо помню Алматы в это время, город мне казался большим, красивым, культурным, – говорит Галя. – Я вообще из Кентау, из деревни, понимаешь? Где с 94-й по 97-й год мы жили без электричества. У меня папа – шахтер, и все свое детство с 9 до 14 лет я провела в Монголии. В 89-м году уехала ребенком из одной страны, а в 94-м вернулась в совсем другую, в самое ужасное время для города. Постоянно были веерные отключения электричества, не было воды.

В 97-м году я приезжаю сюда, и этот город мне казался таким красивым и нарядным. А еще здесь была горячая вода. Да, здесь были отключения, но тут была горячая вода. В Кентау она появилась в 2015. У моих родителей она до сих пор есть только благодаря бойлеру. И вот я приезжаю из города, где 30 лет нет горячей воды, и могу набрать ванну в 97-м. Это было счастье. И можно было пойти и что-то купить себе, не на одном единственном базаре… а на двух! Барахолка и Зеленый базар. Может быть, были богатые люди, которые покупали себе хорошую одежду, но я не знаю, где.

Мы были студентами, у нас не было денег, родители отправляли мне 50 долларов, тогда это было 7 тысяч тенге. Надо было жить на них месяц и что-то себе покупать. На учебу я ездила на троллейбусе, и они постоянно зимой вставали, а тебе надо идти до университета. Зимой. Пешком. Потому что остались последние 15 тенге.

– У тебя было ощущение большого города здесь?

– Тогда было.

– На сколько хватило?

– По-честному? – улыбается Галя. – Лет на 5.

МАНИФЕСТ ПОФИГИСТА

Когда работа над артбуком уже подходила к концу, вдруг выяснилось, что молодая журналистка Галя Рыжкина в 2000-м году снимала новостной сюжет про смерть художника и мистификатора Шай-Зии (в миру – Зияхана Шайгельдинова). Смерть, как это принято называть, была «скоропостижной», а Шай-Зия, как принято говорить, был эпатажным. Впрочем, и ушел сообразным образом, оставив в 50 лет предсмертную записку, в которой, по свидетельствам его знакомых, было написано: «Простите. Не смог справиться с собой».

Шай-Зия, если думать о нем сегодня, воплощал собой безусловный авангард и концентрированный дух того времени. Расхристанную свободу 90-х, ее конкуренцию с богатством нуворишей и тотальную антисистему. В своей «мирской» жизни он был оператором, сотрудничал с телеканалами, снимал видео для сюжетов. Именно эта основная деятельность и определила его в искусстве. С миром он общался посредством своей камеры. Превращал эту, на вид, бессистемную хронику в видеоинсталляции. Его называют прародителем казахстанского видеоарта. У него были проблемы с законом, с зависимостями, и, скорее всего, с шероховатостями устройства мира и государства. Но оглядываясь назад, сложно не испытать восторженного удивления, вызываемого его пророческим взглядом на мир.

Впрочем, парапсихолог – было еще одним его амплуа. Он собирал прохожих, устраивая выставки и выступления прямо на улице, из подручных материалов строил башню в Рабочем поселке (отдаленном районе Алматы), что должна была выстоять при любом землетрясении, и вместе со своим единомышленником и другом Вадимом Ганжой заявил о создании Партии Пофигистов.

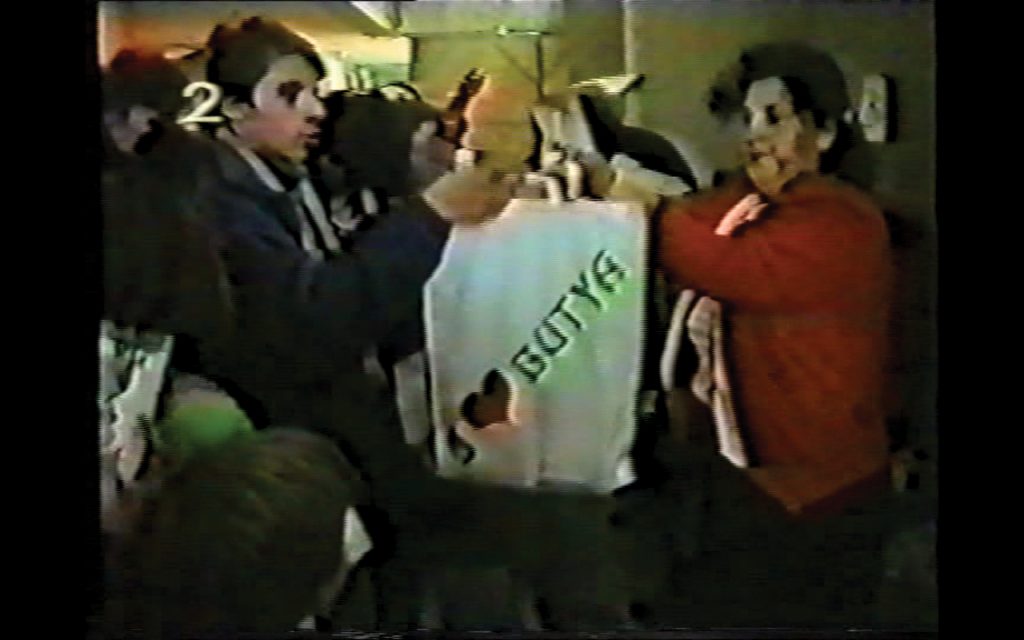

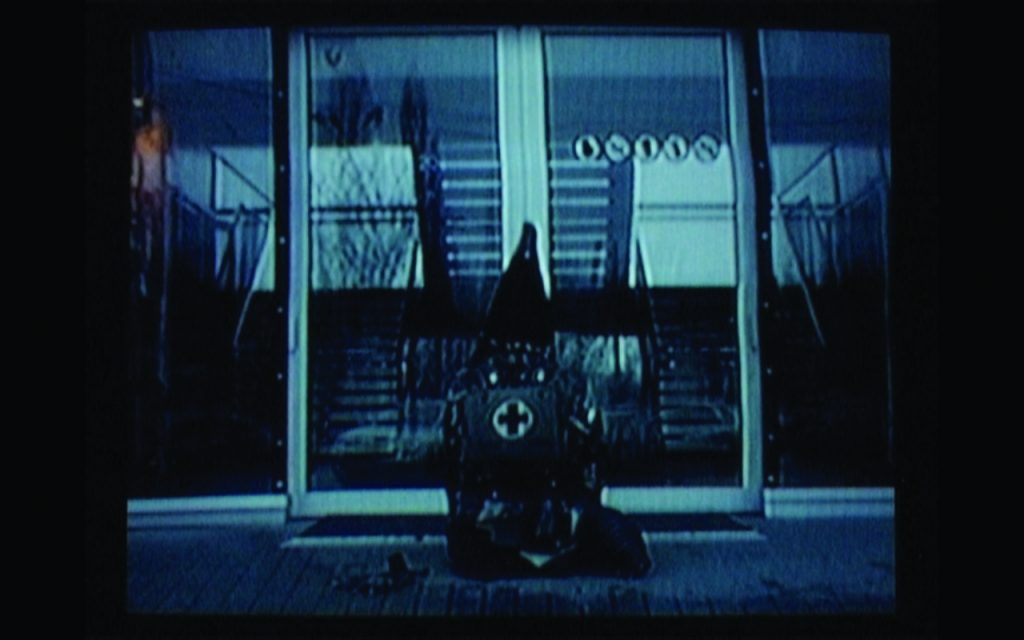

Шай-Зия, кадр из видео "Анти-Бутя"

Шай-Зия, кадр из видео "Анти-Бутя"

На первых страницах артбука NEONPARADISE есть посвящение Шай-Зие. Его работу «Анти-Бутя» Галина вместе с искусствоведом Актолкын Дауитовой (именно она курировала отбор художественных работ для книги) взяла в артбук. Изначально «Анти-Бутя» был фильмом, который не показывали ни на одной выставке. Про четырехминутное видео создательницам книги рассказала искусствовед Валерия Ибраева.

Это хроника из офиса компании «Бутя», крупного холдинга, во главе которого стоял бизнесмен, а позже – политик, еще позже – оппозиционный политик – Булат Абилов. Предпринимательский размах компании был воистину и однажды даже буквально – космическим: лого BUTYA было размещено на космическом корабле. Булат Абилов до ухода на другую сторону баррикад и до зачистки всех свободных медиа часто появлялся в телевизоре, иногда с Аллой Борисовной, которую встречал в Казахстане, а его компания, первая из не российских, спонсировала едва ли не главное развлекательное телешоу тех лет – «Поле Чудес».

Шай-Зия же снял фильм о том, как в благотворительном офисе компании во время раздачи новогодних подарков детям среди прочих оказался мальчик не из списков. Трехминутное видео демонстрировало палитру его эмоций – в конце концов, надежда на чудо сменяется грустью, неучтенного ребенка выгнали из офиса. Эта работа, точнее скриншот с ее раскадровкой, есть в книге. Рассматривая слепок с той кинохроники, визуально и технически отличающей ее от сегодняшнего инстаграмного вижуала, кажется, что 90-ые сами были перфомансом и порождали большое количество людей, которые не могли просто взять и договориться с тем временем.

Шай-Зия и Вадим Ганжа пишут манифест несуществующей на деле Политической Партии Пофигизма (ППП).

Он начинается словами «Нам пофиг! Пофигизм – единственное правильное учение о том, как жить на Земле! Составные части пофигизма: 1. Эгоцентризм 2. Самодостаточность 3. Самосохранение. Источники пофигизма: 1. Эгоизм 2. Здравый смысл 3. Профессионализм».

Текст Манифеста опубликован в книге целиком. Этот художественный жест, на грани сатиры и провидения, призывает, если в общем, бояться систем, избегать политических партий дабы не стать «баранами, которых ведут на заклание». У государства, пишут авторы, «самый мощный аппарат насильственного управления», «государство вооружено. У него есть армия, полиция, шпионские и карательные спецслужбы (ОМОН, КНБ) и психиатрические лечебницы… Государство не отвечает перед обществом и не отчитывается за свои действия, обладает правом неприкосновенности». Именно это, по словам авторов стало исторической предпосылкой и базисом для философии партии пофигизма.

В разделе «Теория и практика пофигизма» художники призывали «ставить свою личность в центре своей модели мироздания», «воздавать соответственно» – добром за добро, злом на зло. Пофигист признает Бога и при этом пользуется «правом выбора применения любых действий и способа жизни», «пофигист не борется с обстоятельствами», «пофигист не входит ни в одну церковную конфессию». «Разум дан пофигисту, чтобы он им пользовался». «Если вы не знаете, как поступить в сложных обстоятельствах, – лучше нанять гадалку или астролога»… Это отрывки из Манифеста, который дрейфует в наших реалиях, оказавшись вне времени парадоксально актуальным.

– Почему вы решили сделать артбук посвящением Шай-Зии?

– Это было наше субъективное решение, мы не обсуждали его ни с кем, не ставили в известность художников. Это было решение, принятое внутри нашей маленькой команды. Да, Шай-Зия – это очень противоречивая фигура, – говорит Галя, – я бы не хотела пугать деталями, но, мягко говоря, он людям нес много сложностей. Он снимал не только для телеканала КТК, он снимал для кого угодно, но когда ты из сегодняшнего дня смотришь назад, то видишь, что это вне времени. Когда мы увидели работу «Анти-Бутя», мы сразу решили ее взять.

И мы подошли к тексту манифеста с точки зрения искусства. Это же не мы его написали, мы его нашли. У нас же нет одного места, одной институции, куда можно прийти и увидеть все. Мы разговаривали с разными людьми, с разными художниками, пошли в музей Кастеева, где лежат работы Шай-Зии, и, когда стали искать его работы дальше, вышли на Вадима Ганжу, его сумасшедшего соратника, музыканта, который сейчас живет в Мюнхене. У Вадима больше всего архивов, и когда он скинул нам этот текст, я, честно, охренела. Мама дорогая! Они же тогда провели пресс-конференцию, зачитали Манифест. Это был фантастический акционизм, которого сейчас нет. Увидел его, мы сразу поняли, что это наша история. Если совсем упростить: он взял и описал нас в 2020-м году.

Шай-Зия был достаточно провокативный, его периодически сажали на 15 суток, он лежал в психиатрической лечебнице… Но, думаю, если бы он вышел на площадь сегодня, хватило бы одного раза. Его бы никуда больше не выпустили. А тогда, видимо, время было другое, больше проблем у государства…

И, кстати, знаешь, как нас настиг мой старый телевизионный сюжет в память Шай-Зии? Уже в самом конце Вадим Ганжа скинул мне его, даже не зная, что его снимала я. Я и сама забыла, что его делала. Какая-то девчонка в кадре, мало что понимающая… И все как-то сложилось. Я обращаю внимание на такие знаки.

КОНСЬЮМЕРИЗМ В ДОЛГ

Деньги на артбук, посвященный теме потребления в Казахстане, дала компания Magnum, кажется, самая крупная торгово-розничная сеть в стране.

– Как так получилось? Это во искупление? Или я глубоко копаю? – смеюсь я.

– Да не во искупление, – будто бы злится Галя. – Если разобраться, то этические вопросы перепотребления – это все-таки проблемы развитых стран, а не развивающихся. Потребление, условно, на Западе имеет длительную историю с 50-х годов. Если уж совсем объективно, говорить в этом контексте про казахстанца – не то, чтобы нечестно, но точно неправильно.

У казахстанца только недавно что-то стало появляться. И то не все, и не у всех.

30 лет назад. Весь наш потребительский бум – это бум в долг, это история про то, что наш человек, чтобы что-то купить, набирал потребительские кредиты. Начали с советской бедности, когда вообще ничего не было, потом появились кредиты, стали брать в долг, а теперь – мы бедные и с кредитами. Мне кажется, об этом надо разговаривать.

И потом, надо помнить, что Magnum продает продукты питания. Чрезмерное потребление – это история другой категории товаров, это одежда масс-маркета, в которую одета наша страна, живущая в торговых центрах. Люди ходят туда не есть, а купить 115-й свитшот или футболку. Те, кто может себе позволить. И это немного иллюзия компенсации, будто бы в торговых центрах мы наконец можем сравняться друг с другом.

…В книге мысли Гали иллюстрирует работа Саида Атабекова – «Степные волки». Это снимки с соревнований по кокпару: спины наездников, на которых красуются фейковые Armani и D&G.

Заглавие книге тоже дал Атабеков, точнее его работа «Неоновый рай». Художник в молитвенной позе дервиша перед разъезжающимися дверьми супермаркета. Мольбы, возносимые богу потребления.

Меня вдруг осеняет. Соцсети стали логичным продолжением этих молитв.

– Выложить фото в Instagram или выбрать наряд с утра – это же в принципе один и тот же механизм договора с миром?

– Во-первых, всем насрать. Ну серьезно. И договариваешься ты не с миром, а с собой. Я ненавижу соцсети, Фейсбук вернула на телефон, чтобы написать о книге. У меня есть Instagram, в который я раз в месяц или один раз в две недели (максимум) выкладываю какую-то фотографию, под которой ничего не пишу. Так вот, как только ты решил, что ты договариваешься с миром, а на самом деле – это монолог с собой, выбрал, что надеть и выложил фото, надо четко осознавать одну вещь: всем плевать. Просто не будешь же ко всем бегать и рассказывать про это.

– В вашей книге есть эссе американского исследователя, ректора Университета Narxoz, Эндрю Вахтеля, где он рассуждает о том, как мы от текста перешли к визуальным символам, будучи при этом наследницей одной из самых литературоцентричных стран в мире. Мир стал визуальнее, мы – свободнее. Мне показалось, что по этой аналогии многие из Фейбук стали уходить в Instagram.

– Классное наблюдение. Я, кстати, согласна. Да, это очень важный момент, который тоже может требовать отдельного исследования. Литература в советской культуре и повседневности советского человека играла колоссальную роль. У нас как-то про это не рассуждают, хотя мне именно такие вещи интересны. Да, я помню, что есть Донна Тарт с огромными романами, которые вновь вернулись. Но это, скорее, исключение. Мне важно было, чтобы Эндрю порассуждал об этом. А потом, когда мы стали изучать процесс и разговаривать с людьми, то пришли к выводу о том, что история казахстанского потребления – это история экономического развития и преобразования нашей экономики из тоталитарной в капиталистическую.

Эволюция экономических отношений – единственная эволюция, которую мы тут знаем.

У нас не трансформировалась политика, не было реформ. У нас ничего не менялось, кроме экономики. Если это единственные изменения, которые мы видели, то, что тогда настоящая история, если не эта? Болезненная и травматичная. Работа художников Воробьевых это иллюстрирует особо. Они ездили по стихийным рынкам и снимали их. В 90-х люди потеряли работу, статус, сбережения, не стало Союза, и все устройство прежней жизни рухнуло вместе с его ценностями. Воробьевы показали: все, что у людей осталось – примитивный обмен. Единственные понятные отношения. Я тебе – графин, а ты мне…

– Герань…

– Герань.

– Когда вы собрали эту книгу, отошли в сторонку и посмотрели – было ощущение, что человек может из нее что-то про нас понять? Что это онтология нашей экономической независимой истории?

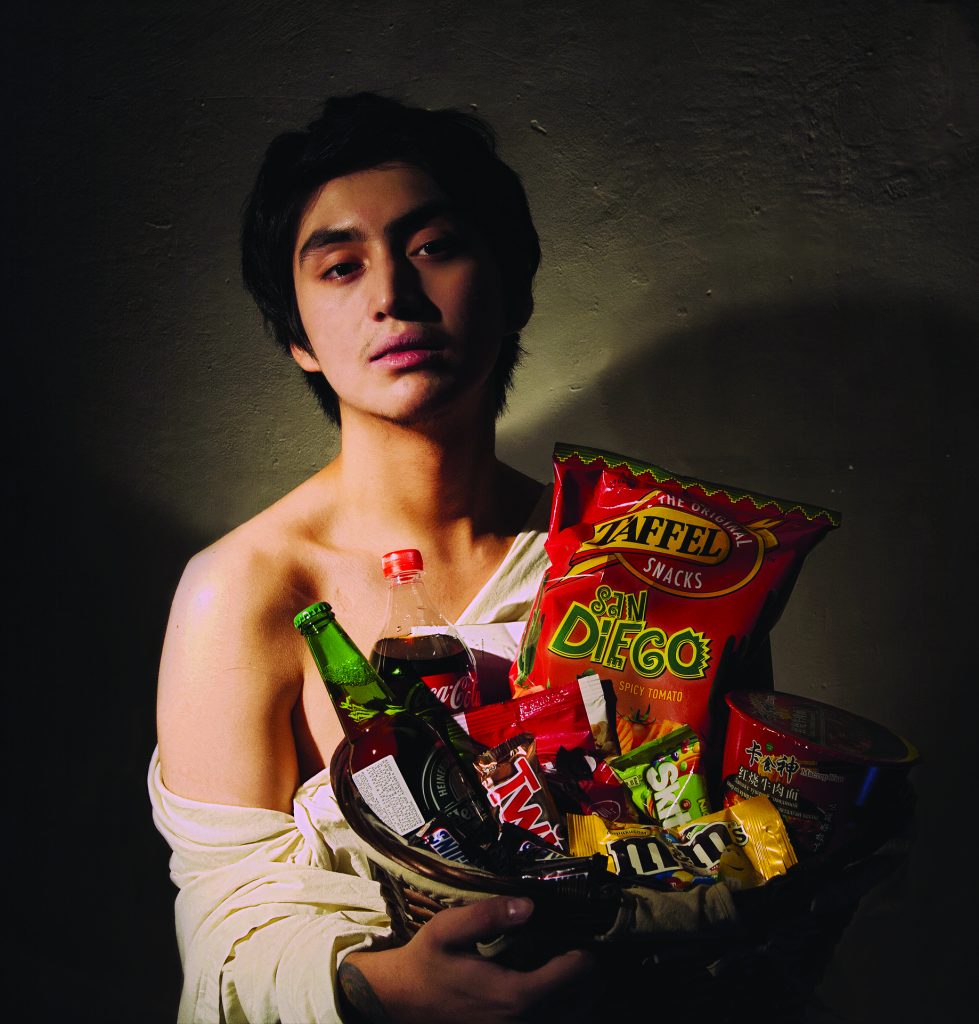

– Думаю, да, и понять про нас отсюда можно больше, если просто читать новости тех лет. Правда эта история, она такая… модная. Для тех, кто не помнит или не осознал, чем мы жили тогда. И теперь эти люди могут узнать кое-что про нас. Вот есть такие простые вещи, как Макдональдс, это инсталляция Анвара Мусрепова «Место силы», и условный оммаж Караваждо, его же работа «Байрокко», где в корзине вместо фруктов – снэки из супермаркета.

Анвар Мусрепов, "Место Силы"

Анвар Мусрепов, "Байрокко"

Есть совершенно фантастическая, на мой взгляд, история этой нашей извращенной экономической эволюции. Помнишь это? 2005 год. Строительный бум в Алматы и непрекращающиеся миграционные рейды. Полиция дважды в неделю едет по этим стройкам, демонстрации нашей мощи и экономического расцвета.

– Пару лет до кризиса…

– Ровно, да. И каждый раз они вылавливают этих несчастных гастарбайтеров и отправляют их обратно домой, не дав им денег, не заплатив за работу. Единственное, что делала миграционная полиция – возвращала им паспорта. Это же тоже часть нашей истории, я помню, как я ездила на эти рейды где-то под Алматы, и мне рассказывали про самую низшую касту наемных рабочих – «гладиаторов». Это были люди, которые зимой месили бетон ногами. Это люди, которые по приезде в Алматы получали зубную щетку, а потом работали на мыло, пасту и немного еды. Я не знаю, сколько должно пройти лет, чтобы я про это забыла и выбросила из головы такую чудовищную часть нашей истории.

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССМЕРТИЕ

Через какое-то время гастарбайтер перестанет быть опознавательным символом времени. Вдруг добавится немного возможностей, вместе с которыми казахстанец вступит в новую стадию взросления – зависимость от общественного мнения. Работа Натальи ДЮ 2009 года «Прощайте, азиатские глаза» иллюстрирует одно из выражений подобного желания, чтобы «как у людей».

Художница операционным путем меняет разрез глаз с азиатского на европейский, получив грант от Центра Современного искусства фонда Сороса. Запечатлевает это преображение и превращает его в памятник исторического настроения. Моя собеседница говорит: «Видела Наташу, ей по-прежнему очень нравятся ее новые глаза…». Что это, думается, если не целительность болезненного искусства. Затем начнется эпоха сплошной социальной сети (о чем, совершенно точно, невозможно отмолчаться художнику).

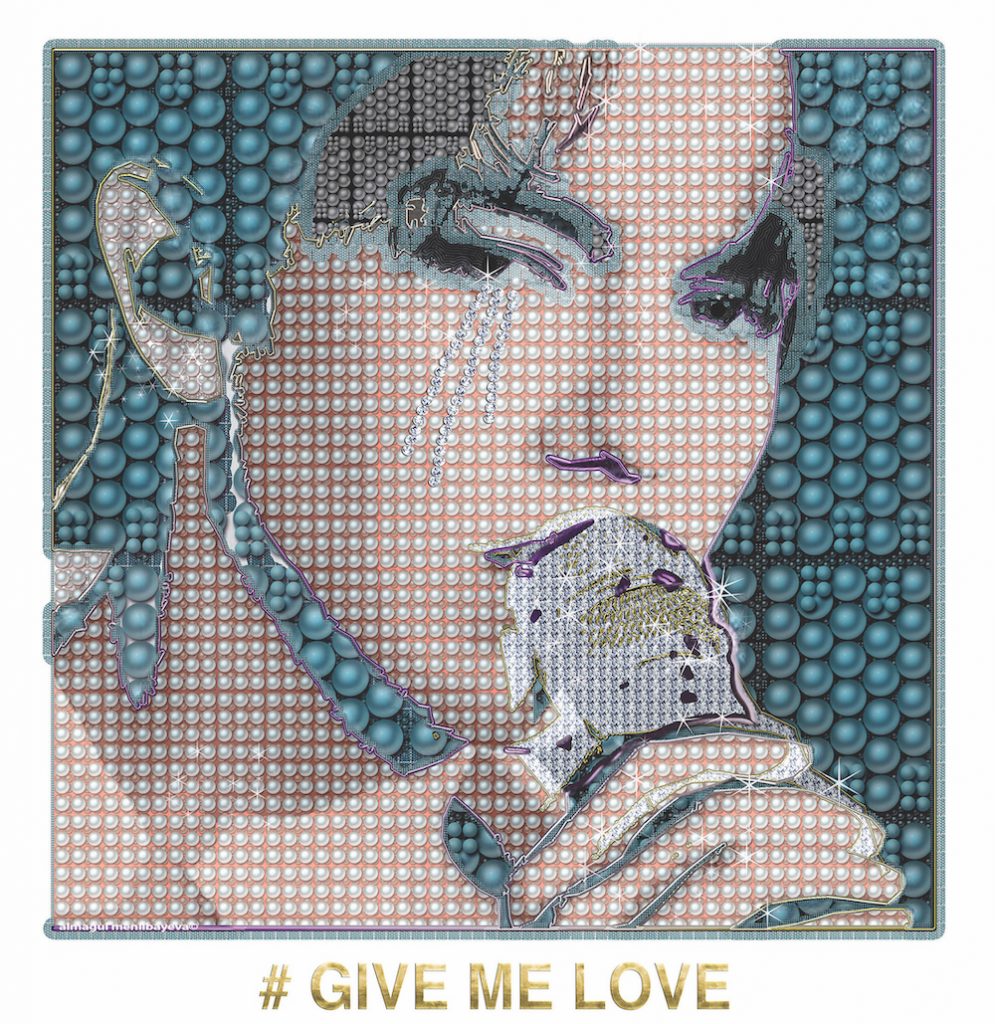

«Чем больше мы покупаем, тем дольше длится массовое состояние переживания бессмертия», – цитируют авторы художницу Алмагуль Менлибаеву. В сборнике ее работа #Give me Love – «цифровая печать на архивной бумаге» с ликом Димаша, который теперь «наше все» – тоже этапный маркер времени.

Спрашиваю, почему в этой завершенной истории нет политической представленности прошлого года. Слишком многое случилось в 2019-м, чтобы избежать соблазна, инкорпорировать его в едва ли не первый артбук в Казахстане, созданный не художниками. Все политические высказывания «молодых» тянули на акционизм, сопровождались вижуалами в социальных сетях и следовали законам искусства – растормошить, заставить задуматься, найти смысл за картинкой. Но в Гале и Актолкын, судя по всему, заговорил честный авторский перфекционизм. А может быть, действительно, нам всем требуется время для того, чтобы отрефлексировать. Часто это проблематично сделать в моменте.

«Не успели. Художники не успели отреагировать, – объясняет Галя. – В прошлом году молодежь ушла в активизм и акционизм, это была мгновенная реакция в Инстаграме в виде постеров, фотографий, игры слов, каких-то таких быстрых и простых способов. Серьезное осмысление, я думаю, начнет появляться только в этом году. Мы решили закончить артбук работой «Трансмиссия благополучия» Галима Маданова и Зауреш Терекбай, этим прекрасным холодильником. Эта работа еще не реализована, это просто наброски, но как будто нельзя будет без них…».

Этими набросками закрывается артбук из 64 работ, заключающих в себе (не)высказанную боль и правду нашего прошлого. Вдруг становится не по себе: о чем будут работы художников в следующие 30 лет. Будем ли мы зрелыми, научимся ли оттенять вещами себя, а не вещи собой, будет ли у нас возможность так сильно рефлексировать и так много думать о мотивах и осознанности. В каком мире нам предстоит жить, и останется ли в нем роскошь зависимости счастья от уровня потребления. Над этим еще можно работать – уговаривать себя найти новый способ приблизиться к иллюзорному бессмертию. Не восходит ли эта грусть о прошлом к страху к перед будущим, в котором непонятно, как управляться с реальностью.

Во вступительном слове к книге искусствовед Актолкын Дауитова напишет:

«…После развала Советского Союза мы все хотели много вещей: джинсы, видеокамеры, хорошую косметику. Сидя сегодня в своем неоновом раю перед открывающимися дверьми супермаркета, давайте спросим себя: «Что мы хотим теперь?»

Сердце учащает отсчет. Ведь действительно страшно ответить себе правдой…

Фото предоставлены Галиной Рыжкиной