Лингвист, математик, психолог, антрополог и биолог рассказывают о смехе крыс, о смерти от смеха и других явлениях, с которыми они столкнулись при изучении юмора.

Виктор Раскин • Лингвист, профессор университета Пердью, Индиана.

Про смех нам более или менее все известно: дыхание, работа голосовых связок, польза для здоровья. Но юмор часто даже не сопровождается смехом. Мои друзья-психологи проводили эксперименты по восприятию юмора: людям предлагают оценить какие-то шутки, одновременно записывая реакцию. Так вот, не было особой параллели между тем, нравилась ли им шутка, и интенсивностью смеха. Часто то, что больше всего нравится, вызывает лишь тень улыбки, а хохочут над тем, что нравится не очень. Конечно, в таких экспериментах легко соврать, особенно, если шутка неприличная, а исследователь — женщина. Что касается мозга, то в 1991 году на ежегодной конференции по исследованию юмора психолог Питер Деркс показал одну из первых магнитно-резонансных томографий мозга, сделанную в момент рассказывания шутки: когда мы слышим и понимаем обычное предложение, в темени, как будто лампочка, зажигается эйфория. То же бывает от шоколада и других приятных вещей. Но если тут она просто зажигается, то с юмором происходит так: сначала загорается, потом словно какое-то шебуршение, затем все гаснет, и только потом эта лампочка зажигается снова. Грубо говоря, чтобы понять шутку, нужно сначала потерпеть поражение, а потом воспрянуть. Но, как бы красиво это ни выглядело, заглянуть внутрь мы не можем и видим не дальше электрохимических реакций: про мозг мы знаем многое, а про ум — ничего. Как писал Виктор Шкловский еще в 1920-х годах, трудно изучать что-то, находясь внутри этого.

Юмор интересен тем, что это не просто язык, но еще и разные дополнительные сведения и комбинация данных. Невозможно понимать шутки, если ты не знаешь язык в достаточной степени. Я всегда интересовался формализацией языка и изучаю юмор как прикладной лингвист (что во многом ближе к математике). Когда я развил свою семантическую теорию языка до такого уровня, что стало возможным говорить об использовании компьютера, возникла так называемая Semantic Script-based Theory of Humour — семантическая теория юмора, основанная на скриптах. Идея скриптов пришла в голову одновременно нескольким людям, но мне удалось ее сформулировать как квазиматематическую и потенциально вычислительную теорию для юмора. Смысл в том, что значение любого предложения составляется не только из значений слов. Помимо этого в сознании есть определенные рамки, скрипты, сценарии или ситуации, на которые они накладываются. Кто-то из моих коллег не в контексте юмора говорил о скрипте, например, посещения ресторана: Ты заходишь в ресторан, к тебе подходит человек и спрашивает: «How many?» — «Сколько?» В отрыве от контекста не понятно, сколько чего? Но в свете того, что мы знаем из опыта посещения ресторанов, мы понимаем, что этот вопрос означает «на сколько человек нужен столик?». То есть знакомая ситуация добавляет большое количество информации — без того, чтобы ее нужно было бы проговаривать.

По наблюдению Канта, обязательное условие юмора — это две привязанные друг к другу, но не совместимые ситуации, и удивление. Я же предложил свою — формально лингвистическую теорию этого. Это как бы инструкция к компьютеру: «ищи следующее» — обнаружь одну ситуацию, которая вводится прямо, и, если происходит что-то странное, то ищи другую, также совместимую с этим текстом. Если это знакомая пара скриптов, которые находятся в оппозиции друг к другу, компьютер понимает, что это шутка. Два года назад моя коллега, доктор Джулия Тейлор построила компьютерную систему, которая может с довольно большой точностью определить, является шуткой текст или нет. Словно детектор юмора.

Моя первая книга по юмору исследовала всего одну шутку, хотя там было много других примеров (мне очень понравилась эта идея в книге Ноама Хомского, которую я перевел на русский много лет назад: книга об одном предложении). Я намеренно подцепил какую-то плохонькую из американского сборника 1930-40-х. Пациент стучит в дом врача, ему открывает молодая хорошенькая жена доктора и больной, который потерял голос, шепчет: «Доктор дома?» В ответ жена шепчет: «Нет, заходите». Первый скрипт, который тут возникает, — больной ищет медицинской помощи. Но жена думает, что он шепчет в знак интимности, и сообщает ему, что супруга нет дома, чтобы он заходил с понятной целью. То есть скрипт «доктор» заменяется на скрипт «любовник».

Это самая что ни на есть типичная ситуация: было очень удобно показывать, как скрипты, совместимые с одним и тем же текстом, накладываются друг на друга. В данном случае — одна из самых популярных оппозиций скриптов, а именно — сексуальная. То есть один сценарий нормальный, другой — сексуальный, и происходит переключение. Стоит вспомнить МРТ Питера Деркса. С точки зрения первой ситуации фраза «доктора нет, заходите» не имеет смысла — больному-то нужен доктор. Если бы она сказала: «Заходите, он через пять минут будет» — все было бы нормально. Но она говорит ему нечто бессмысленное для первого контекста. На этом месте человек перестает понимать, что произошло, а через секунду у него складывается другой скрипт: он — мужчина, она — женщина, и так далее. Так получается шутка.

Будучи честным ученым, я сразу начал искать противоположные примеры, и в следующие после публикации теории годы мне не раз приходилось читать лекции о том, что гипотеза несовершенна и протестировать ее можно будет только тогда, когда компьютеры смогут полностью понимать значение каждого слова и иметь всю эту информацию о сценариях. Это было 25 лет назад, а сейчас мы вроде бы как раз там и находимся — теорию можно проверить, что и сделала Джулия в своей диссертации. Но до сих пор сложность остается в том, чтобы идентифицировать и записать систематически все знания, которые часто называют «контекстом», так, чтобы компьютер понимал. (Когда в Советском Союзе был дефицит, невозможно было объяснить американским коллегам шутку о том, что лучший подарок — туалетная бумага и луковица. Тем более, когда объясняешь фон шутки, юмор исчезает.) По сути, исключения, примеры, не укладывающиеся в эту теорию, так и не были найдены. Но я тренирован в философской школе Карла Поппера, а он говорил, что всякая теория — это еще не опровергнутая гипотеза.

Европейское сообщество истратило уже несколько миллионов долларов на то, чтобы создать компьютерные программы, помогающие одиноким и больным людям. Одно из практических направлений нашей работы — как раз на тему Socially intelligent computer. Если удастся получить грант, это будет первое в истории научное исследование юмора в искусственном интеллекте, оплаченное американским правительством.

Порождение юмора — это форма распознавания. Если компьютер умеет что-то делать, то он делает это только на основании полностью прописанных инструкций. Если мы такие сможем создать, значит, полностью понимаем явление. В 1994 году с моей легкой руки люди стали писать компьютерные программы, которые порождали шутки по определенной схеме. Типа такой: сколько нужно поляков (психиатров, феминистов, кого угодно), чтобы поменять лампочку? Я просто задал алгоритм, а группа ученых сделала компьютерную программу, порождающую в рамках этого алгоритма конструкции. Хотя, конечно, это не называется придумать анекдот. И даже если компьютер сможет успешно генерировать тексты, это не значит, что шутка превратится в анекдот и разойдется по свету, как собственно, и в случае, если ее произведет человек — совсем не обязательно.

Для нас по-прежнему остается тайной, откуда возникают шутки. Когда в СССР были остры политические анекдоты, говорили, что в американском посольстве есть специальный отдел, который придумывает анекдоты с целью антисоветской пропаганды. Хотя сама Америка порождает довольно мало политических шуток, как и нынешняя Россия. Есть теория, что политический юмор возникает при определенном уровне гнета, но, достигая какого-то предела, исчезает. В нацистской Германии последний анекдот был зарегистрирован в 1938 году, и конферансье в кабаре, который его рассказал, исчез в ту же ночь, и больше его не видели. Он сказал: «Хайль кто? Все время забываю фамилию...»

Алексей Редозубов • Специалист по прикладной математике, частный предприниматель, исследователь автономного искусственного интеллекта, автор книги «Мозг напрокат».

Все эмоции, которые мы испытываем, целесообразны с точки зрения естественного отбора. Человек живет в стае, потому что это выгодно: охота проще, стая позволяет вовремя предупредить об опасности. Чтобы заставить людей жить стаей, природе достаточно было «придумать» эмоцию «страх одиночества». Поэтому ребенку плохо, когда родители уходят, и хорошо, когда возвращаются. Многие эмоции нужны для формирования определенного поведения в стае: ревность дает больше шансов воспитывать свое, а не чужое потомство; скука нужна для того, чтобы человек тратил свободное время на какое-то занятие, в идеале, полезное; любопытство толкает нас искать ответ на вопрос и мучает, пока мы не получим опыт.

В стае целесообразно обмениваться мимическими реакциями. Мимика одного вызывает ответную эмоцию у другого. Испуг — это предупреждение об опасности: кто-то вскрикнул, остальные насторожились. Мимическая реакция «смех» присутствует в разных ситуациях, и разные рефлексы ведут к его появлению. Улыбка и плач ребенка формируют наше поведение по отношению к нему. По мимике мы узнаем о его состоянии, а действия, приведшие к положительному состоянию, закрепляются в памяти. Улыбка и смех — признак удовольствия на лице того, кому его сделали. Тот, кто вызвал это удовольствие, увидев улыбку и услышав смех, сам испытает приятное ощущение. Это как в фильме «Мимино»: «Там один хороший человек живет. Мы заедем — ему будет приятно, ему будет приятно, мне будет приятно. Мне будет приятно — я тебя так быстро довезу! Тебе будет приятно». Почему именно улыбка отвечает за эмоцию удовольствия, сложно сказать, но мимических реакций не так много, они даже выглядят довольно похоже, и мы часто считываем их только в зависимости от контекста.

Есть много видов смеха, не сопровождающиеся чем-то действительно смешным. Например, смех от щекотки. Изначально так нас побуждали вычесывать блох друг у друга, но затем волосы на теле исчезли, а рефлексы остались. Истерический смех, опять же, возник из целесообразности: допустим, ты попал в критическую ситуацию, твоя участь предрешена, тебя съедят. Целесообразно сделать что-то неожиданное. Хохот в этот момент вызовет непонимание, озадачит врага. И не исключено, что это сохранит тебе жизнь. Природа такими возможностями не разбрасывается, даже если шанс сохранить жизнь — из тысячи.

Есть и другой смех — реакция на эмоцию «смешно»: когда мы попадаем в нелепую ситуацию, над нами смеются. Это «смешно» изначально возникло оттого, что кто-то вышел за пределы нормы, неправильно поступил. Когда речи еще не существовало, смех над таким человеком вызывал реакцию обиды, обида — эмоция, которая формировала запоминание: лучше ошибку не повторять. То есть смех окружающих учил не попадать в определенные ситуации. Мы получаем удовольствие от осмеяния, становясь учителем, а осмеянный получает знание о том, как не надо поступать. Смех — способ передачи накопленного опыта и правил поведения следующему поколению, при этом достаточно безболезненный. Тут, кстати, сразу становится понятно, почему нам смешно обычно только в первый раз: осмеяние вызывает достаточно сильную обиду, и, как правило, мы учимся сразу. Если это не помогает, продолжать смеяться уже нецелесообразно, надо применять другие методы обучения: заставить, наказать.

Впрочем, если говорить о юморе, в нем присутствует не только смех. Юмор всегда сопровождается эмоцией «красиво». Красиво — это эмоция, которая, как и остальные, формирует у нас память, а память затем заставляет нас поступать определенным образом. И красота также завязана на целесообразности. Так, нам кажется красивым изящный выход из какого-либо положения. Изящный — значит наименее энергозатратный. То есть, когда мы добиваемся результата при минимальных усилиях, это кажется нам красивым. Это помогает нам оптимизировать наши действия, не тупо, допустим, перекладывать что-то с места на место, а искать способы более простого, менее ресурсоемкого решения. Так природа нас учит.

Так же эмоция «красиво» провоцирует нас передавать большее количество информации за более короткий промежуток времени. Речь носит ассоциативный характер — мы ведь не просто используем слова, за каждым из них стоит определенный набор ассоциаций, накопленных с опытом. Когда удается сжать заложенную в фразе информацию, вместо того чтобы долго и занудно что-то объяснять, возникает чувство красивого. Так в литературе, когда длинную фразу удается заменить короткой, возникает игра слов и умножение смыслов.

Воздействие комплекса эмоций на нас увеличивает силу этого воздействия. Как в еде — сочетание нескольких вкусов усиливает ощущение, и возникает кулинария, так и юмор возникает там, где сочетаются эмоции «смешно» и «красиво» — то есть когда, с одной стороны, кто-то попал в нелепую ситуацию или совершил поступок, выходящий за рамки принятого, с другой стороны, красивы или сама ситуация, или выход из нее. Любые шутки в конечном счете раскладываются на эти составляющие. Правда, если мы рассказываем анекдот, то смеются не над нами, а над персонажем, поэтому нам не обидно, но ситуация «нелепого положения» так или иначе присутствует, и смеются именно над ней. Мы шутим, потому что нам приятно, что мы делаем этим приятно другим.

Чувство юмора, то есть умение воспринимать эти эмоции и создавать их, зависит, во-первых, от того, какие ситуации трактуются человеком как обидные. Обычно они определяются социумом. Скажем, помочиться посреди улицы — где-то это может не вызвать никакой реакции, но там, где так не принято, это будет осмеяно. Во-вторых, это индивидуальная способность понимать смысл, то есть уметь смоделировать финальную картинку, на которую рассчитывал автор. Поскольку информация в шутке закодирована, нужно предпринять усилие, чтобы раскодировать ее, — что называется «догнать». Иногда для этого необходимо наличие специальных знаний или опыта и представления о культурных особенностях социума. В-третьих, чувство юмора зависит от яркости воображения: когда смысл неявен, нужно додумывать то, что за кадром. То, насколько богатое у нас воображение, сколько ассоциаций мы имеем, будет влиять на наше восприятие смешного. Кроме того, для восприятия юмора нужна еще способность абстрагироваться и воспринимать юмор отдельно от других эмоций. Потому что могут возникать встречные эмоции, подавляющие ощущение «смешно», — над этим нельзя смеяться, это табу. Так же важна степень проницательности — умение предвидеть такое развитие событий, которое приведет к нелепой для кого-либо ситуации, то есть из множества вариантов выбрать тот, что ведет к смешному. Ну и, наконец, опыт. Благодаря ему, в частности, узнавание старых приемов «изящного выхода из положения» в новых шутках снижает степень эмоционального ответа.

Все эти особенности почти полностью объясняют различия в восприятии юмора. Но процесс производства шуток в большей степени зависит от устройства мозга в целом. У меня есть приятель, который сошел с ума благодаря наркотикам. Был талантливым программистом, ленинским стипендиатом, богатым, умным и обаятельным. Теперь он сидит дома, где включены одновременно четыре телевизора. Он задает им вопросы, из разнообразных текстов, который они выдают, получает ответы и продолжает дискуссию. Так сидит и целыми днями беседует с телевизорами. Так вот, способность придумывать смешное — то же самое, что происходит в голове у этого программиста: к нам приходят разнообразные ассоциации, и наш мозг из этого множества выбирает ту картину, которая вызывает наиболее яркую эмоцию. Появится ли среди них интересная мысль, зависит от того, насколько этих ассоциаций у нас много, насколько эти картины нестереотипны. То есть остроумие — это умение генерировать богатый набор ассоциаций плюс нахождение в них неожиданных, тех, что будут нести дополнительную смысловую нагрузку. С другой стороны, ассоциативное поле не может быть слишком уж огромным. Как у этого программиста — дано всего несколько программ, из которых он генерирует ответы. Если бы перед ним был открыт словарь со всеми словами всех языков, это уже было бы невозможно.

Бывает, что эмоция «смешно» появляется и без внешних признаков — таких, как хохот. Дело в том, что все эмоции имеют разную силу. Это как с болью — умеренная вызовет всего лишь мимическую реакцию, сильная — крик. Но мы знаем, что бывает и наоборот: люди (по телевизору мы часто это видим) смеются над чем-то несмешным. Как правило, они уже предварительно «разогреты». Существует эффект остаточного явления — гистерезис — когда нам смешно, это проходит не сразу, и дополнительная шутка, даже слабее предыдущей, вызывает новый смех. Хохот окружающих также его усиливает. Потому что, возвращаясь к стадным отношениям, чем сильнее смеются над попавшим в нелепое положение, тем сильнее предупреждение. Вот почему смех считается заразным.

Вообще, очень близкие аналоги юмора — онанизм и кулинария. Это такое же стимулирование зон (эрогенных и вкусовых), нужных изначально совершенно для другого. Ощущение «смешно» стимулирует нас к тому, чтобы неудачи осмеивались. И когда вместо того, чтобы учить других, мы смеемся ради смеха, мы просто эксплуатируем эту эмоцию для удовольствия.

Виктор Раскин • Лингвист, профессор университета Пердью, Индиана.

Про смех нам более или менее все известно: дыхание, работа голосовых связок, польза для здоровья. Но юмор часто даже не сопровождается смехом. Мои друзья-психологи проводили эксперименты по восприятию юмора: людям предлагают оценить какие-то шутки, одновременно записывая реакцию. Так вот, не было особой параллели между тем, нравилась ли им шутка, и интенсивностью смеха. Часто то, что больше всего нравится, вызывает лишь тень улыбки, а хохочут над тем, что нравится не очень. Конечно, в таких экспериментах легко соврать, особенно, если шутка неприличная, а исследователь — женщина. Что касается мозга, то в 1991 году на ежегодной конференции по исследованию юмора психолог Питер Деркс показал одну из первых магнитно-резонансных томографий мозга, сделанную в момент рассказывания шутки: когда мы слышим и понимаем обычное предложение, в темени, как будто лампочка, зажигается эйфория. То же бывает от шоколада и других приятных вещей. Но если тут она просто зажигается, то с юмором происходит так: сначала загорается, потом словно какое-то шебуршение, затем все гаснет, и только потом эта лампочка зажигается снова. Грубо говоря, чтобы понять шутку, нужно сначала потерпеть поражение, а потом воспрянуть. Но, как бы красиво это ни выглядело, заглянуть внутрь мы не можем и видим не дальше электрохимических реакций: про мозг мы знаем многое, а про ум — ничего. Как писал Виктор Шкловский еще в 1920-х годах, трудно изучать что-то, находясь внутри этого.

Юмор интересен тем, что это не просто язык, но еще и разные дополнительные сведения и комбинация данных. Невозможно понимать шутки, если ты не знаешь язык в достаточной степени. Я всегда интересовался формализацией языка и изучаю юмор как прикладной лингвист (что во многом ближе к математике). Когда я развил свою семантическую теорию языка до такого уровня, что стало возможным говорить об использовании компьютера, возникла так называемая Semantic Script-based Theory of Humour — семантическая теория юмора, основанная на скриптах. Идея скриптов пришла в голову одновременно нескольким людям, но мне удалось ее сформулировать как квазиматематическую и потенциально вычислительную теорию для юмора. Смысл в том, что значение любого предложения составляется не только из значений слов. Помимо этого в сознании есть определенные рамки, скрипты, сценарии или ситуации, на которые они накладываются. Кто-то из моих коллег не в контексте юмора говорил о скрипте, например, посещения ресторана: Ты заходишь в ресторан, к тебе подходит человек и спрашивает: «How many?» — «Сколько?» В отрыве от контекста не понятно, сколько чего? Но в свете того, что мы знаем из опыта посещения ресторанов, мы понимаем, что этот вопрос означает «на сколько человек нужен столик?». То есть знакомая ситуация добавляет большое количество информации — без того, чтобы ее нужно было бы проговаривать.

По наблюдению Канта, обязательное условие юмора — это две привязанные друг к другу, но не совместимые ситуации, и удивление. Я же предложил свою — формально лингвистическую теорию этого. Это как бы инструкция к компьютеру: «ищи следующее» — обнаружь одну ситуацию, которая вводится прямо, и, если происходит что-то странное, то ищи другую, также совместимую с этим текстом. Если это знакомая пара скриптов, которые находятся в оппозиции друг к другу, компьютер понимает, что это шутка. Два года назад моя коллега, доктор Джулия Тейлор построила компьютерную систему, которая может с довольно большой точностью определить, является шуткой текст или нет. Словно детектор юмора.

Моя первая книга по юмору исследовала всего одну шутку, хотя там было много других примеров (мне очень понравилась эта идея в книге Ноама Хомского, которую я перевел на русский много лет назад: книга об одном предложении). Я намеренно подцепил какую-то плохонькую из американского сборника 1930-40-х. Пациент стучит в дом врача, ему открывает молодая хорошенькая жена доктора и больной, который потерял голос, шепчет: «Доктор дома?» В ответ жена шепчет: «Нет, заходите». Первый скрипт, который тут возникает, — больной ищет медицинской помощи. Но жена думает, что он шепчет в знак интимности, и сообщает ему, что супруга нет дома, чтобы он заходил с понятной целью. То есть скрипт «доктор» заменяется на скрипт «любовник».

Это самая что ни на есть типичная ситуация: было очень удобно показывать, как скрипты, совместимые с одним и тем же текстом, накладываются друг на друга. В данном случае — одна из самых популярных оппозиций скриптов, а именно — сексуальная. То есть один сценарий нормальный, другой — сексуальный, и происходит переключение. Стоит вспомнить МРТ Питера Деркса. С точки зрения первой ситуации фраза «доктора нет, заходите» не имеет смысла — больному-то нужен доктор. Если бы она сказала: «Заходите, он через пять минут будет» — все было бы нормально. Но она говорит ему нечто бессмысленное для первого контекста. На этом месте человек перестает понимать, что произошло, а через секунду у него складывается другой скрипт: он — мужчина, она — женщина, и так далее. Так получается шутка.

Будучи честным ученым, я сразу начал искать противоположные примеры, и в следующие после публикации теории годы мне не раз приходилось читать лекции о том, что гипотеза несовершенна и протестировать ее можно будет только тогда, когда компьютеры смогут полностью понимать значение каждого слова и иметь всю эту информацию о сценариях. Это было 25 лет назад, а сейчас мы вроде бы как раз там и находимся — теорию можно проверить, что и сделала Джулия в своей диссертации. Но до сих пор сложность остается в том, чтобы идентифицировать и записать систематически все знания, которые часто называют «контекстом», так, чтобы компьютер понимал. (Когда в Советском Союзе был дефицит, невозможно было объяснить американским коллегам шутку о том, что лучший подарок — туалетная бумага и луковица. Тем более, когда объясняешь фон шутки, юмор исчезает.) По сути, исключения, примеры, не укладывающиеся в эту теорию, так и не были найдены. Но я тренирован в философской школе Карла Поппера, а он говорил, что всякая теория — это еще не опровергнутая гипотеза.

Европейское сообщество истратило уже несколько миллионов долларов на то, чтобы создать компьютерные программы, помогающие одиноким и больным людям. Одно из практических направлений нашей работы — как раз на тему Socially intelligent computer. Если удастся получить грант, это будет первое в истории научное исследование юмора в искусственном интеллекте, оплаченное американским правительством.

Порождение юмора — это форма распознавания. Если компьютер умеет что-то делать, то он делает это только на основании полностью прописанных инструкций. Если мы такие сможем создать, значит, полностью понимаем явление. В 1994 году с моей легкой руки люди стали писать компьютерные программы, которые порождали шутки по определенной схеме. Типа такой: сколько нужно поляков (психиатров, феминистов, кого угодно), чтобы поменять лампочку? Я просто задал алгоритм, а группа ученых сделала компьютерную программу, порождающую в рамках этого алгоритма конструкции. Хотя, конечно, это не называется придумать анекдот. И даже если компьютер сможет успешно генерировать тексты, это не значит, что шутка превратится в анекдот и разойдется по свету, как собственно, и в случае, если ее произведет человек — совсем не обязательно.

Для нас по-прежнему остается тайной, откуда возникают шутки. Когда в СССР были остры политические анекдоты, говорили, что в американском посольстве есть специальный отдел, который придумывает анекдоты с целью антисоветской пропаганды. Хотя сама Америка порождает довольно мало политических шуток, как и нынешняя Россия. Есть теория, что политический юмор возникает при определенном уровне гнета, но, достигая какого-то предела, исчезает. В нацистской Германии последний анекдот был зарегистрирован в 1938 году, и конферансье в кабаре, который его рассказал, исчез в ту же ночь, и больше его не видели. Он сказал: «Хайль кто? Все время забываю фамилию...»

Алексей Редозубов • Специалист по прикладной математике, частный предприниматель, исследователь автономного искусственного интеллекта, автор книги «Мозг напрокат».

Все эмоции, которые мы испытываем, целесообразны с точки зрения естественного отбора. Человек живет в стае, потому что это выгодно: охота проще, стая позволяет вовремя предупредить об опасности. Чтобы заставить людей жить стаей, природе достаточно было «придумать» эмоцию «страх одиночества». Поэтому ребенку плохо, когда родители уходят, и хорошо, когда возвращаются. Многие эмоции нужны для формирования определенного поведения в стае: ревность дает больше шансов воспитывать свое, а не чужое потомство; скука нужна для того, чтобы человек тратил свободное время на какое-то занятие, в идеале, полезное; любопытство толкает нас искать ответ на вопрос и мучает, пока мы не получим опыт.

В стае целесообразно обмениваться мимическими реакциями. Мимика одного вызывает ответную эмоцию у другого. Испуг — это предупреждение об опасности: кто-то вскрикнул, остальные насторожились. Мимическая реакция «смех» присутствует в разных ситуациях, и разные рефлексы ведут к его появлению. Улыбка и плач ребенка формируют наше поведение по отношению к нему. По мимике мы узнаем о его состоянии, а действия, приведшие к положительному состоянию, закрепляются в памяти. Улыбка и смех — признак удовольствия на лице того, кому его сделали. Тот, кто вызвал это удовольствие, увидев улыбку и услышав смех, сам испытает приятное ощущение. Это как в фильме «Мимино»: «Там один хороший человек живет. Мы заедем — ему будет приятно, ему будет приятно, мне будет приятно. Мне будет приятно — я тебя так быстро довезу! Тебе будет приятно». Почему именно улыбка отвечает за эмоцию удовольствия, сложно сказать, но мимических реакций не так много, они даже выглядят довольно похоже, и мы часто считываем их только в зависимости от контекста.

Есть много видов смеха, не сопровождающиеся чем-то действительно смешным. Например, смех от щекотки. Изначально так нас побуждали вычесывать блох друг у друга, но затем волосы на теле исчезли, а рефлексы остались. Истерический смех, опять же, возник из целесообразности: допустим, ты попал в критическую ситуацию, твоя участь предрешена, тебя съедят. Целесообразно сделать что-то неожиданное. Хохот в этот момент вызовет непонимание, озадачит врага. И не исключено, что это сохранит тебе жизнь. Природа такими возможностями не разбрасывается, даже если шанс сохранить жизнь — из тысячи.

Есть и другой смех — реакция на эмоцию «смешно»: когда мы попадаем в нелепую ситуацию, над нами смеются. Это «смешно» изначально возникло оттого, что кто-то вышел за пределы нормы, неправильно поступил. Когда речи еще не существовало, смех над таким человеком вызывал реакцию обиды, обида — эмоция, которая формировала запоминание: лучше ошибку не повторять. То есть смех окружающих учил не попадать в определенные ситуации. Мы получаем удовольствие от осмеяния, становясь учителем, а осмеянный получает знание о том, как не надо поступать. Смех — способ передачи накопленного опыта и правил поведения следующему поколению, при этом достаточно безболезненный. Тут, кстати, сразу становится понятно, почему нам смешно обычно только в первый раз: осмеяние вызывает достаточно сильную обиду, и, как правило, мы учимся сразу. Если это не помогает, продолжать смеяться уже нецелесообразно, надо применять другие методы обучения: заставить, наказать.

Впрочем, если говорить о юморе, в нем присутствует не только смех. Юмор всегда сопровождается эмоцией «красиво». Красиво — это эмоция, которая, как и остальные, формирует у нас память, а память затем заставляет нас поступать определенным образом. И красота также завязана на целесообразности. Так, нам кажется красивым изящный выход из какого-либо положения. Изящный — значит наименее энергозатратный. То есть, когда мы добиваемся результата при минимальных усилиях, это кажется нам красивым. Это помогает нам оптимизировать наши действия, не тупо, допустим, перекладывать что-то с места на место, а искать способы более простого, менее ресурсоемкого решения. Так природа нас учит.

Так же эмоция «красиво» провоцирует нас передавать большее количество информации за более короткий промежуток времени. Речь носит ассоциативный характер — мы ведь не просто используем слова, за каждым из них стоит определенный набор ассоциаций, накопленных с опытом. Когда удается сжать заложенную в фразе информацию, вместо того чтобы долго и занудно что-то объяснять, возникает чувство красивого. Так в литературе, когда длинную фразу удается заменить короткой, возникает игра слов и умножение смыслов.

Воздействие комплекса эмоций на нас увеличивает силу этого воздействия. Как в еде — сочетание нескольких вкусов усиливает ощущение, и возникает кулинария, так и юмор возникает там, где сочетаются эмоции «смешно» и «красиво» — то есть когда, с одной стороны, кто-то попал в нелепую ситуацию или совершил поступок, выходящий за рамки принятого, с другой стороны, красивы или сама ситуация, или выход из нее. Любые шутки в конечном счете раскладываются на эти составляющие. Правда, если мы рассказываем анекдот, то смеются не над нами, а над персонажем, поэтому нам не обидно, но ситуация «нелепого положения» так или иначе присутствует, и смеются именно над ней. Мы шутим, потому что нам приятно, что мы делаем этим приятно другим.

Чувство юмора, то есть умение воспринимать эти эмоции и создавать их, зависит, во-первых, от того, какие ситуации трактуются человеком как обидные. Обычно они определяются социумом. Скажем, помочиться посреди улицы — где-то это может не вызвать никакой реакции, но там, где так не принято, это будет осмеяно. Во-вторых, это индивидуальная способность понимать смысл, то есть уметь смоделировать финальную картинку, на которую рассчитывал автор. Поскольку информация в шутке закодирована, нужно предпринять усилие, чтобы раскодировать ее, — что называется «догнать». Иногда для этого необходимо наличие специальных знаний или опыта и представления о культурных особенностях социума. В-третьих, чувство юмора зависит от яркости воображения: когда смысл неявен, нужно додумывать то, что за кадром. То, насколько богатое у нас воображение, сколько ассоциаций мы имеем, будет влиять на наше восприятие смешного. Кроме того, для восприятия юмора нужна еще способность абстрагироваться и воспринимать юмор отдельно от других эмоций. Потому что могут возникать встречные эмоции, подавляющие ощущение «смешно», — над этим нельзя смеяться, это табу. Так же важна степень проницательности — умение предвидеть такое развитие событий, которое приведет к нелепой для кого-либо ситуации, то есть из множества вариантов выбрать тот, что ведет к смешному. Ну и, наконец, опыт. Благодаря ему, в частности, узнавание старых приемов «изящного выхода из положения» в новых шутках снижает степень эмоционального ответа.

Все эти особенности почти полностью объясняют различия в восприятии юмора. Но процесс производства шуток в большей степени зависит от устройства мозга в целом. У меня есть приятель, который сошел с ума благодаря наркотикам. Был талантливым программистом, ленинским стипендиатом, богатым, умным и обаятельным. Теперь он сидит дома, где включены одновременно четыре телевизора. Он задает им вопросы, из разнообразных текстов, который они выдают, получает ответы и продолжает дискуссию. Так сидит и целыми днями беседует с телевизорами. Так вот, способность придумывать смешное — то же самое, что происходит в голове у этого программиста: к нам приходят разнообразные ассоциации, и наш мозг из этого множества выбирает ту картину, которая вызывает наиболее яркую эмоцию. Появится ли среди них интересная мысль, зависит от того, насколько этих ассоциаций у нас много, насколько эти картины нестереотипны. То есть остроумие — это умение генерировать богатый набор ассоциаций плюс нахождение в них неожиданных, тех, что будут нести дополнительную смысловую нагрузку. С другой стороны, ассоциативное поле не может быть слишком уж огромным. Как у этого программиста — дано всего несколько программ, из которых он генерирует ответы. Если бы перед ним был открыт словарь со всеми словами всех языков, это уже было бы невозможно.

Бывает, что эмоция «смешно» появляется и без внешних признаков — таких, как хохот. Дело в том, что все эмоции имеют разную силу. Это как с болью — умеренная вызовет всего лишь мимическую реакцию, сильная — крик. Но мы знаем, что бывает и наоборот: люди (по телевизору мы часто это видим) смеются над чем-то несмешным. Как правило, они уже предварительно «разогреты». Существует эффект остаточного явления — гистерезис — когда нам смешно, это проходит не сразу, и дополнительная шутка, даже слабее предыдущей, вызывает новый смех. Хохот окружающих также его усиливает. Потому что, возвращаясь к стадным отношениям, чем сильнее смеются над попавшим в нелепое положение, тем сильнее предупреждение. Вот почему смех считается заразным.

Вообще, очень близкие аналоги юмора — онанизм и кулинария. Это такое же стимулирование зон (эрогенных и вкусовых), нужных изначально совершенно для другого. Ощущение «смешно» стимулирует нас к тому, чтобы неудачи осмеивались. И когда вместо того, чтобы учить других, мы смеемся ради смеха, мы просто эксплуатируем эту эмоцию для удовольствия.

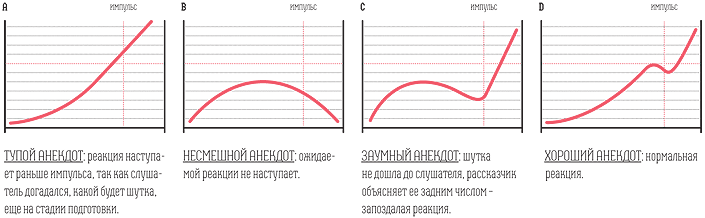

Реакция на несмешной, идиотский, заумный и хороший анекдот

В опубликованной журналом The Behaviour Analyst весной 2007 года работе американских психологов Роберта Эпштейна и Вероники Джокер «Пороговая теория реакции на юмор» структура всякого анекдота описывается как трехчлен: «подготовка — импульс — реакция», где «подготовка» — это введение слушателя в контекст, в котором шутка покажется смешной; «импульс» — собственно шутка, а «реакция» — смех.

Сергей Ениколопов • Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, исследователь психологии агрессивного поведения и чувства юмора.

Современная психиатрия до сих пор часто ошибается — сплошь и рядом людей не по делу помещают в сумасшедший дом, и наоборот, чтобы убедиться, что болезнь есть, много времени может пройти (и быть упущено). Шизофрения — одно из самых сложно диагностируемых психических заболеваний. Человек может быть очень больным, но хорошо социально адаптируемым. И если он нашел себе нишу, в которой может позволить себе быть странным, то никто и не узнает о его болезни. Много творческих людей больны шизофренией. Способность к творчеству может являться одним из признаков болезни — так называемая опора на маловероятные признаки. Они видят в явлениях то, на что мы не обратим внимание. У меня был пациент, который вышел из дома и пропал. Его жена взволновалась, найдя дома карандаш с двумя крепко привязанными к нему вилками. Оказалось, что больной просто не нашел расчески и придумал свой способ причесаться. Современная постмандельштамовская поэзия вся построена на таких «шизоидных» смыслах, на попытках найти нестандартную метафору. Но прогрессирование болезни разрушает мышление, и в приступообразной форме решения становятся все менее творческими. Так что важно все время улучшать диагностику.

Я давно занимаюсь агрессивными формами поведения, и в ходе исследований обнаружилось, что особенности восприятия юмора могут стать диагностическим инструментарием. Плюс юмор — это форма социальной активности, и если у человека его восприятие нарушено, ему труднее адаптироваться. Иногда он выступает как способ преодоления (когда мы смотрим на себя с иронией), иногда — как форма защиты. В любом случае юмор спасает нас от множества проблем. Нас характеризует не то, как мы генерируем юмор, а то, как мы его воспринимаем. Тем более что часто не понятно, действительно ли человек острит. Мы, допустим, воспринимаем это как смешное, но сам он может быть вполне серьезен. Вот когда мы говорим о человеке с чувством юмора, мы точно знаем, что он хотел пошутить и пошутил.

В ходе наших исследований мы даем оценить людям с различными формами шизофрении и депрессии разные анекдоты. Так вот, нами было замечено, что у депрессивных больных занижено чувство юмора — они неохотно шутят, хотя при этом хорошо реагируют на шутки и даже могут рассмеяться — и что для разных форм шизофрении характерны разные формы юмора: у приступообразно-прогредиентных способность к его распознаванию нарушается, что связано с нарушениями мышления и нарастанием паранойяльности. То есть они все воспринимают по отношению к себе. Паранойяльные больные даже могут скрывать отношение к шутке, тематика которой им не нравится.

Обычно то, что называется practical joke (поскользнулся, упал), смешит людей. Но большое количество больных так не считают, поскольку ассоциируют себя с жертвой. Чарли Чаплин, например, всегда воспринимается ими трагически. Зато как шутку они могут более, чем здоровые, воспринимать игру слов.

В исследовании мы выделили пять категорий шуток: юмор нелепости, неприличные анекдоты, юмор, дискриминирующий противоположный пол, сумрачно-пессимистический анекдот и юмор, основанный на противоречии и разрешении. Оказалось, что у больных с аффективными расстройствами (то есть маниакально-депрессивные) подавляется смеховая активность. Но они находят забавными анекдоты, в которых есть смешение стилей. Возможно, это связано с характерной для них легкостью перехода между полярными состояниями. Больным в маниакальном состоянии больше нравятся пессимистичные анекдоты, а вялотекущим шизофреникам не нравятся неприличные, зато особенно хорошо они реагируют на циничные. Если у шизофреников уже начинает снижаться способность к обобщениям, тогда им нравятся анекдоты, дискриминирующие противоположный пол, — возможно, самый примитивный из видов юмора, а также шутки, основанные на разрешении противоречий. Для приступообразных больше подходят анекдоты, построенные на парадоксе, на разрешении противоречий, и дискриминирующие. Последние две категории также намного меньше остальных помнят анекдоты. И всем почти не нравятся такие анекдоты, где можно идентифицировать себя с жертвой.

Кроме приемов остроумия мы учитывали тематику анекдотов. Среди всех предъявленных можно выделить темы секса, болезни, смерти, алкоголизма и наркомании. Если возможно говорить о предпочтениях в данном контексте, то они были следующие: больные с депрессивным синдромом отвергали шутки про болезнь и смерть, пациенты с нарушением процесса обобщения, наоборот, предпочитали эти темы, но отвергали сексуальный юмор. Больным с приступообразно-прогредиентной шизофренией и с маниакальным синдромом нравились шутки про секс, анекдоты про алкоголь и наркотики.

Это самое начало подобных исследований в России и в мире в целом, и мы еще очень мало знаем о диагностических возможностях юмора, но когда выяснилось, что в целом вялотекущая шизофрения не снижает чувства юмора, а приступообразно-прогредиентная — да, стало понятно, что это направление можно развивать.

Что касается других направлений, которые что называется «на волне» в западной психологии, это, во-первых, изучение гелатофобии — страха быть осмеянным. Оказывается, довольно много людей не делают чего-то, заранее думая, что это будет выглядеть смешным. И состояния таких гелатофобов часто близки к агрессии — боясь осмеяния, они начинают «нападать» первыми. Другое популярное направление исследований — смехотерапия. Есть онкоцентры, где в штат берут клоунов, чтобы те ежедневно улучшали настроение больным. Но я лично скептически к этому отношусь — никто не знает, всем ли помогает такая терапия. Допустим, психический больной видит, что в его отделении все смеются, а ему не смешно. Тогда он думает, что и эта радость ему недоступна, даже юмора он не понимает, — и возможен суицид. Или вот австрийский психиатр Виктор Франкл, автор парадоксальной интенции (терапевтический прием, заключающийся в том, чтобы пациент осуществлял то, чего он боится), говорил, что эту методику можно предлагать только людям с чувством юмора. Если у вас, скажем, боязнь открытого пространства, соборофобия, и я, как врач, говорю: пойдемте на Пушкинскую площадь, упадем перед поэтом, Пушкин все-таки наше все. Мы идем и падаем. Потом говорю, а давайте на Красной площади упадем — ну просто в знак протеста. Мы и ее пересекаем. И так больной соборофобией вдруг обнаруживает, что запросто преодолел три-четыре площади. Но если он не понимает, как это смешно — упасть на Красной площади, если у него нет чувства юмора, на него это в лучшем случае не подействует.

Илья Утехин • Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Каким образом оказывается, что в один прекрасный момент человек начинает понимать шутки? Как он осваивает культурную форму поведения, с ними связанную? Эти вопросы интересовали меня, когда я исследовал детский юмор. Отправной точкой стало любопытство: дети получают огромное удовольствие от рассказывания анекдотов и смеются, даже когда явно не понимают их смысла.

В отличие от спонтанного остроумия, анекдот хорош тем, что преодолевает бедность речи. Это лаконичный и сложный жанр, в котором нужно научиться рассказывать связную историю. Есть много людей, которые могут отвечать на вопросы и к месту рассказать анекдот, но самостоятельный развернутый монолог перед слушателями не входит в репертуар их речевых жанров. Например, в биографических интервью для антропологов информацией является, в частности, то, от какого сюжета к какому переходит рассказчик, как связывает подробности в единую осмысленную историю. Если он затрудняется в построении монолога, то интервьюеру приходится вставлять вопросы, тем самым диктуя направление рассказа. Вот и ребенок, как правило, не может связно и долго говорить, но проявляется в диалоге. Рассказывание историй — важнейший культурный навык, который не вырастает сам по себе. Не-случайно в школе бывают уроки развития речи. Анекдот, среди прочего, служит тому же. И еще он хорош тем, что в нем, кроме той части, которую нужно запомнить дословно, есть и места, где можно и нужно импровизировать. То есть рассказчик, понимающий соль анекдота, проявляет свой артистизм не где попало, а там, где для этого приготовлено место.

Шутка — один из жанров общения. Шутка, законсервированная фольклором в виде анекдота, для своего функционирования требует, чтобы и рассказчик, и аудитория владели форматом рассказывания анекдота. Например, понимали, что есть признаки, указывающие на финал, который, по формату, должен быть смешным. Финал открывает слот для смеха, как бы говоря: вот здесь — смейся! Даже если ты и не понимаешь, что тут смешного.

Часть исследования была связана с тем, что я записывал «одни и те же» тексты, циркулирующие в разновозрастных компаниях, и сравнивал, что дети опускают, меняют и вставляют в повествование. Часто в анекдотах, построенных на каламбуре, ребенок пересказывает содержание, но каламбур донести не может. Ему самому смешно, но соль анекдота потеряна. Что говорит о том, что освоена только форма, без содержания. Смешным вообще может оказываться для ребенка совсем не то, что казалось бы смешным взрослому — или просто человеку, понимающему данный анекдот. Так, например, в моих записях дети отлично рассказывают трехчастный сказочный анекдот, где главный герой («русский») после приключений, с которыми не справились другие герои («немец» и «поляк»), спрашивает «нечистую силу»: «Что тебе надо, нечистая сила?» — а нечистая сила отвечает: «Бумажки». Все вокруг смеются, но когда и рассказчика, и слушателей спрашивали, зачем сидящему в кустах бумажка, выяснялось, что ребенок не понимает, над чем, собственно, смеется.

Рассказывание анекдотов в детской компании — не столько текст, сколько перформанс. Потому интересно исследовать социальное взаимодействие: как взаимосвязаны поведение рассказчика и реакции аудитории. Если тебя издевательски спрашивают, после какого слова смеяться, значит, плохой ты рассказчик. А ведь хорошо рассказывать — почетно. Если партнер по диалогу согласен слушать, то механизм, который регулирует смену очереди говорящего, включается в особый режим: вы ждете, пока я расскажу историю до конца. Детская аудитория очень живая, и если рассказчик плохой, она отказывает ему в кредите доверия и терпения.

Как только прозвучал финал, паузы могут быть весьма красноречивыми: пауза может быть долгой, пока «доходит как до жирафа», или же ребенок понимает и молчит, а потом говорит — нет, ты не так все рассказываешь. В тот момент, когда дети решают, что делать после паузы — рассмеяться или фыркнуть и сказать: «Ты какую-то фигню рассказал», — они смотрят друг на друга. Им нужна социальная санкция на то, чтобы рассмеяться. Даже если я не понял анекдота, но ты смеешься, я тоже рассмеюсь. Ведь и взрослые умеют смеяться из вежливости и скрывать свою непонятливость.

Но, в отличие от взрослых, дети не умеют прицеплять анекдоты к жизненным реалиям, к месту в разговоре. У них анекдот является самостоятельной формой деятельности. Вообще, шутить к месту — искусство взрослых.

Содержание детского анекдота учит смеяться над чем-то и над кем-то — абсурдным, глупым, глупее тебя. Это важное умение. Надо ли говорить, что ребенок часто сам оказывается в положении наивного незнайки, который не вполне еще освоил нормы этого мира и делает что-то такое, что кажется окружающим смешным. Рассказывая анекдот, ребенок оказывается таким взрослым по отношению к героям и готовится к тому, чтобы посмеяться над самим собой, посмотрев на себя со стороны.

Интересно, что сегодня, когда взрослый анекдот как жанр практически умер в нашей культуре, дети продолжают рассказывать свои анекдоты. Вне зависимости от взрослой жизни детские анекдоты транслируются из поколения в поколение внутри детской субкультуры, причем практически в неизменном виде, только герои меняются. И это притом что дети часто рассказывают друг другу «дефектные» версии, где что-то потеряно, а что-то, наоборот, добавлено. Видимо, существует в фольклорном тексте механизм, который отсеивает такие дефекты, и механизм этот связан с социальным взаимодействием рассказчика и «понимающего» слушателя.

Сергей Титов • Доктор биологических наук, профессор Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.

В мозге юмор «живет», в первую очередь, в центрах, связанных с эмоциями — гипоталамусе, лимбической коре, в некоторых участках базальных ганглиев. Но в этих же центрах расположено управление всеми эмоциями — и положительными, и отрицательными, вот почему они часто путаются. Пример тому — истерический смех от страха или горя — бывает, что люди не могут удержаться от смеха на похоронах близких. Было проведено исследование нарушений чувства юмора при повреждении мозга. У правшей, как известно, левое полушарие логическое, а правое — образно-художественное и эмоциональное (у левшей — наоборот). И восприятие юмора больше страдает при поражении правого полушария. Поскольку при нарушениях левого полушария страдает также и речь, в экспериментах использовался невербальный юмор: последовательность комиксов без названия, каждый из которых состоял из нескольких картинок, образующих рассказ. Последнюю картинку, содержавшую кульминацию шутки, участники должны были выбрать сами из нескольких вариантов. Подавляющее большинство теоретиков юмора считают, что два обязательных его условия — это неожиданность и разрешение. Так вот, больные с поражением эмоционального полушария выбирали правильную концовку хуже, что доказывает, что юмор больше связан с эмоциями. Эти больные могли, например, выбрать концовку, которая содержала неожиданность, но без разрешения, то есть не связанную с предыдущим контекстом — например, человека, поскользнувшегося на банановой кожуре. То есть они предполагали, что должно быть что-то неожиданное и, видимо, связанное с агрессией, но «ненастоящей». Вторая же группа пациентов, с поражением левого, логического полушария, выбирала концовки, которые не содержали вообще никакого несоответствия и служили концом истории, но не логически прерванным (как в юморе). То есть люди, лишенные логики, юмора не улавливают в принципе.

Мимика хорошо развита у многих животных, но настоящий смех Дарвин фиксировал только у обезьян. У них есть так называемое «игровое выражение», напоминающее человеческий смех: рот открыт, но губы прикрыты, ведь открытые зубы — признак агрессии. То есть смех — словно имитация агрессии, форма игры. Вообще, в смехе есть разные компоненты, но улыбка обязательна. Есть эталон настоящей искренней улыбки — так называемая улыбка Дюшена. Поднять скуловую мышцу довольно легко, но есть еще окологлазная мышца, которая плохо управляется произвольно. Если она сокращается, так, что вокруг глаз появляются «гусиные лапки», — такая улыбка считается настоящей.

У обезьян выявлены не только улыбка и смех, но и юмор — в нашем, человеческом понимании. Когда их обучали азбуке глухонемых, некоторые начинали острить, и сами смеялись над своими шутками. Например, обезьяне ставили задачу изобразить определенным жестом какой-то фрукт, а другим жестом — его форму. Одна из испытуемых показала треугольное яблоко и сама при этом хохотала. Также смех выявлен у крыс, правда, другой — от щекотки. Крысы часто друг друга щекочут и охотно идут к людям, которые щекочут их, издавая при этом своеобразную ультразвуковую вибрацию.

Щекотка и то, почему она вызывает смех, вообще не очень понятный феномен. Ставились эксперименты со специальной машиной, имитирующей щекотку, — от нее человек смеялся так же, как и от щекотки ассистента. Но самому себя щекотать невозможно. То есть это всегда ответное поведение, вызванное неким внешним раздражителем. Есть мнение, что импульсы, которые идут от щекотки, близки к тем, которые проводят боль. Получается, это имитация боли, а все, что ненастоящее, не опасное — в природе юмора.

При смехе также меняются многие физические параметры организма, причем сходно с изменениями при отрицательных эмоциях, скажем страхе, но в меньшей степени: повышается давление, активизируется потоотделение. Но все как будто придумано так, чтобы смеяться было полезно. Например, гипервентиляция легких при хохоте: хахаха (хохохо, хехехе или хихихи — все равно) — обязательно первая согласная и четкое чередование с гласными, начинается с выдоха, потом воздух заканчивается — глубокий вдох и снова выдох. Отсюда, кстати, выражение «животик надорвать можно»: хохочущий человек часто хватается за живот — придерживает мышцы диафрагмы, которые во время смеха работают гораздо более активно, чем при обычном дыхании. Известные примеры смерти от смеха также объяснимы: при такой сильной нагрузке слабое сердце может и не выдержать. При любом возбуждении усиливается активность симпатического отдела нервной системы, который увеличивает давление и усиливает работу сердца. Иногда при этом возникает стресс, то есть активизируется защита организма, выбрасывается определенная группа гормонов. Смех — это всегда провокатор небольшой стрессорной реакции, но поскольку часто несильной, в целом, это полезная встряска для организма.

Записала Юлия Богатко. Фотограф Джил Гринберг.

Не забудьте подписаться на текущий номер