Esquire публикует отрывок из книги Майкла Харриса «Со всеми и ни с кем». Книга о последнем поколении, которое помнит жизнь до интернета.

Мы храним в нашей памяти окончательные версии некоторых жизненных историй. Например, такую.

Я помню то потрясающее беззаботное лето 1999 года, когда я, как многие другие молодые люди, отправился в последнее путешествие без мобильного телефона. Я несколько месяцев бродил по Озерному краю на северо-западе Англии и по Шотландским Гебридам, не понимая, что никогда больше не испытаю этого чудесного чувства полной оторванности. Я не знал тогда, что никогда больше не буду так надежно отрезан от работы, семьи, друзей. И тем не менее в те далекие девятнадцать лет, отхлебывая пиво и заедая его яблоками, я вовсе не думал, что это завершение чего-то. Я говорил себе: наконец-то я дышу полной грудью, это начало моей настоящей жизни.

Я стал единомышленником, пусть и не столь знаменитым, Генри Торо, написавшего: «Только после того, как мы потеряемся или, другими словами, только после того, как мы потеряем мир, мы начинаем обретать себя, понимать, где наше истинное место, и осознавать всю бесконечность наших отношений».

Подобно Торо и многим молодым людям, пустившимся после окончания средней школы в путешествие — без гидов, но с путеводителями в рюкзаках, я хотел побыть наедине с собой. Я чувствовал, что в тот момент мне нужно было не налаживание контактов, а установление связи с каким-то глубинным источником. Я не мог описать его словами, но чувствовал, что он находится за пределами жестких рамок, заданных школьными учебниками. Мои дни были заполнены переходами по безлюдным тропинкам, широким равнинам, названия которых я не знал и никогда не узнаю. Вечерами я обсуждал фильмы и политику с незнакомцами в деревенских пивных, а потом, счастливый, уходил дальше, в темнеющие поля вереска.

Я отлично помню тот вереск — множество холмов, покрытых шелестящими цветками. Однажды ночью я повстречал человека с морщинистым обветренным лицом, и он предложил мне присоединиться к нему — плести кровли из вереска. Он предложил стать его учеником и провести на холмистой равнине всю жизнь — рвать по утрам вереск и плести из него водонепроницаемые покрытия. В два часа ночи я согласился, но утром благоразумие возобладало, и я отправился в Хитроу**, а оттуда улетел домой.

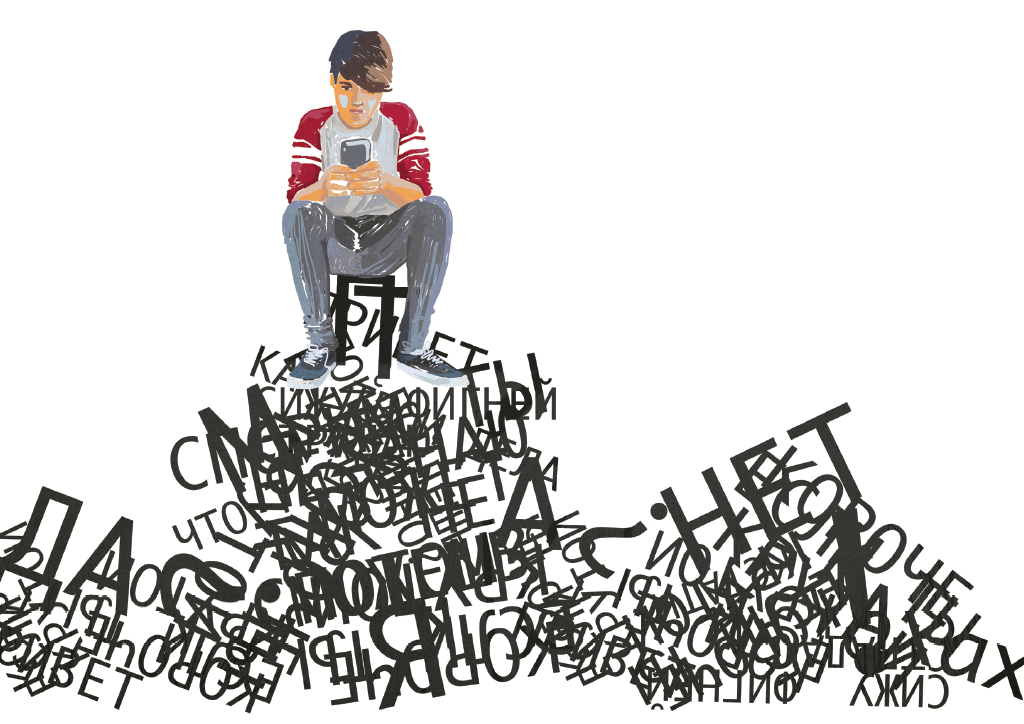

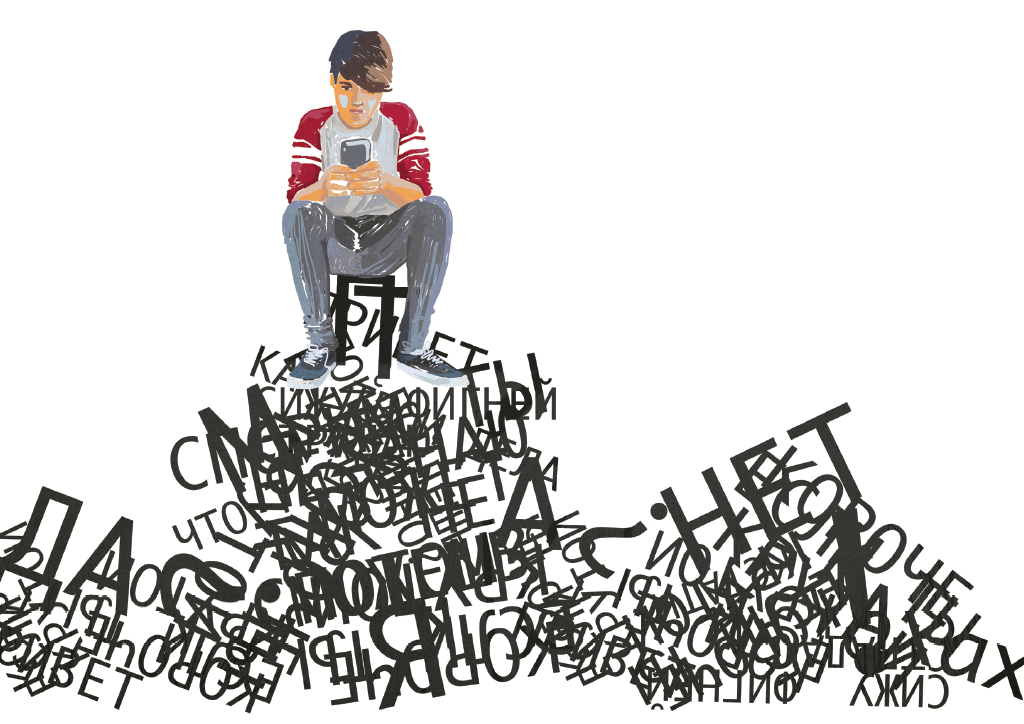

Четырнадцать лет пролетели как один миг. Теперь земная атмосфера буквально лопается от сигналов более чем шести миллиардов мобильных телефонов. Я пишу эти строки, сидя на потертой деревянной скамье в зале ожидания вокзала канадского города Виннипег. Потягиваю кофе из пластикового стаканчика, ерошу свои седеющие волосы. Напротив меня сидят четыре подростка в удручающе дорогих футболках. Они торопятся максимально использовать двухчасовой перерыв, чтобы здесь, в городе, пообщаться по электронной почте. (Я решил путешествовать поездом, пользуясь короткими периодами воздержания от интернета в горах и на необъятных канадских равнинах.) Этим ребятам приблизительно столько же лет, сколько мне, когда мое сердце впервые было разбито, на голове еще красовалась буйная копна каштановых волос и я чуть было не стал учеником плетельщика. Они о чем-то изредка переговаривались, но в основном их внимание было занято собственными телефонами.

Согласно исследованию, проведенному Nielsen, современный среднестатистический подросток умудряется в течение месяца выдать на-гора четыре тысячи текстовых сообщений. Ребятам, сидевшим напротив меня, следовало здорово попотеть, чтобы уложиться в дневную норму. Больше всего меня поразило предельное внимание, с которым они вглядывались в светящиеся экраны. Так люди обычно смотрят на ребенка, сидящего у них на коленях. Конечно, в наше суматошное время и взрослые способны проводить полжизни в подобном рабстве. Но я вспоминал о своих безмятежных скитаниях по сельской глубинке Британии, и вид прикованных к телефонам тинейджеров вызывал у меня содрогание.

Я думаю об этих цифровых аборигенах, не знающих ничего, кроме сетевого мира, о той жизни, которая им уготована. У этих умных и страстных молодых людей, таких же, какими были мы в их возрасте, есть возможность жить одновременно в двух мирах — цифровом (виртуальном) и телесном (реальном). Они могут переходить из одного мира в другой. Но все же интересно, какой из них они выберут, когда жизнь начнет клевать их в темечко (они влюбятся, потеряют родителей и т. д.)? От какого мира они тогда откажутся? Молодые и старые, все мы сегодня сидим на двух стульях, обитаем как бы в двух реальностях. Устремляясь к обещаниям Google и Facebook о снижении невежества и уменьшении одиночества, мы хотим достичь лучшей жизни. Но при этом забываем о множестве компромиссов, на которые приходится идти, выбрав этот путь.

Я помню то потрясающее беззаботное лето 1999 года, когда я, как многие другие молодые люди, отправился в последнее путешествие без мобильного телефона. Я несколько месяцев бродил по Озерному краю на северо-западе Англии и по Шотландским Гебридам, не понимая, что никогда больше не испытаю этого чудесного чувства полной оторванности. Я не знал тогда, что никогда больше не буду так надежно отрезан от работы, семьи, друзей. И тем не менее в те далекие девятнадцать лет, отхлебывая пиво и заедая его яблоками, я вовсе не думал, что это завершение чего-то. Я говорил себе: наконец-то я дышу полной грудью, это начало моей настоящей жизни.

Я стал единомышленником, пусть и не столь знаменитым, Генри Торо, написавшего: «Только после того, как мы потеряемся или, другими словами, только после того, как мы потеряем мир, мы начинаем обретать себя, понимать, где наше истинное место, и осознавать всю бесконечность наших отношений».

Подобно Торо и многим молодым людям, пустившимся после окончания средней школы в путешествие — без гидов, но с путеводителями в рюкзаках, я хотел побыть наедине с собой. Я чувствовал, что в тот момент мне нужно было не налаживание контактов, а установление связи с каким-то глубинным источником. Я не мог описать его словами, но чувствовал, что он находится за пределами жестких рамок, заданных школьными учебниками. Мои дни были заполнены переходами по безлюдным тропинкам, широким равнинам, названия которых я не знал и никогда не узнаю. Вечерами я обсуждал фильмы и политику с незнакомцами в деревенских пивных, а потом, счастливый, уходил дальше, в темнеющие поля вереска.

Я отлично помню тот вереск — множество холмов, покрытых шелестящими цветками. Однажды ночью я повстречал человека с морщинистым обветренным лицом, и он предложил мне присоединиться к нему — плести кровли из вереска. Он предложил стать его учеником и провести на холмистой равнине всю жизнь — рвать по утрам вереск и плести из него водонепроницаемые покрытия. В два часа ночи я согласился, но утром благоразумие возобладало, и я отправился в Хитроу**, а оттуда улетел домой.

Четырнадцать лет пролетели как один миг. Теперь земная атмосфера буквально лопается от сигналов более чем шести миллиардов мобильных телефонов. Я пишу эти строки, сидя на потертой деревянной скамье в зале ожидания вокзала канадского города Виннипег. Потягиваю кофе из пластикового стаканчика, ерошу свои седеющие волосы. Напротив меня сидят четыре подростка в удручающе дорогих футболках. Они торопятся максимально использовать двухчасовой перерыв, чтобы здесь, в городе, пообщаться по электронной почте. (Я решил путешествовать поездом, пользуясь короткими периодами воздержания от интернета в горах и на необъятных канадских равнинах.) Этим ребятам приблизительно столько же лет, сколько мне, когда мое сердце впервые было разбито, на голове еще красовалась буйная копна каштановых волос и я чуть было не стал учеником плетельщика. Они о чем-то изредка переговаривались, но в основном их внимание было занято собственными телефонами.

Согласно исследованию, проведенному Nielsen, современный среднестатистический подросток умудряется в течение месяца выдать на-гора четыре тысячи текстовых сообщений. Ребятам, сидевшим напротив меня, следовало здорово попотеть, чтобы уложиться в дневную норму. Больше всего меня поразило предельное внимание, с которым они вглядывались в светящиеся экраны. Так люди обычно смотрят на ребенка, сидящего у них на коленях. Конечно, в наше суматошное время и взрослые способны проводить полжизни в подобном рабстве. Но я вспоминал о своих безмятежных скитаниях по сельской глубинке Британии, и вид прикованных к телефонам тинейджеров вызывал у меня содрогание.

Я думаю об этих цифровых аборигенах, не знающих ничего, кроме сетевого мира, о той жизни, которая им уготована. У этих умных и страстных молодых людей, таких же, какими были мы в их возрасте, есть возможность жить одновременно в двух мирах — цифровом (виртуальном) и телесном (реальном). Они могут переходить из одного мира в другой. Но все же интересно, какой из них они выберут, когда жизнь начнет клевать их в темечко (они влюбятся, потеряют родителей и т. д.)? От какого мира они тогда откажутся? Молодые и старые, все мы сегодня сидим на двух стульях, обитаем как бы в двух реальностях. Устремляясь к обещаниям Google и Facebook о снижении невежества и уменьшении одиночества, мы хотим достичь лучшей жизни. Но при этом забываем о множестве компромиссов, на которые приходится идти, выбрав этот путь. По залу разносится невнятное объявление, одна из девушек отрывается от телефона и видит, что я пристально смотрю на нее. Она отвечает мне мгновенным взглядом женщины, привыкшей к мужскому вниманию, а потом округляет глаза, недоуменно пожимает плечами и снова склоняется над телефоном.

Безусловно, смартфон — более верный друг, чем ненадежный и непредсказуемый человек. Смартфон не внушает страха, у него не бывает перепадов настроения и дурного запаха изо рта. Наши трогательные отношения с телефонами могут показаться карикатурой на истинную привязанность, но мы забываем, что такая нежная любовь к портативной электронике не нова. Нечто подобное уже случалось в нашей жизни. В конце девяностых компьютерные существа Тамагочи и Ферби считались лучшим подарком для десятков миллионов детей. Я сам игрывал в шахматы с роботом в пустой детской (и очень радовался, что партнер не смеялся над моими проигрышами), но мне посчастливилось пропустить тотальное нашествие компьютерных друзей. Возраст дал мне возможность ощущать себя другим человеком в сравнении с теми, кто всего на несколько лет моложе. Мои младшие двоюродные братья и сестры носили в школу Тамагочи и Ферби, они постоянно следили за тем, чтобы вовремя накормить, напоить своих сложных электронных питомцев, поухаживать за ними. И питомцы получали все, что им нужно. (Попробуйте перевернуть Ферби вниз головой — он тут же запищит: «Я боюсь!») Мне, конечно, нравился мой шахматный робот, но я не любил его так, как любят людей.

Шерри Теркл, директор отдела технологических инициатив Массачусетского технологического института, проанализировала в книге Alone Together сотни бесед с детьми, увязшими в отношениях с роботами и другими технологическими игрушками. Автор рисует убедительную картину нарождающегося поколения, которое более комфортно чувствует себя с техникой, нежели с живыми людьми. Телефон прост в общении, а от людей всегда ждешь неприятностей. Общение при помощи текстовых сообщений постепенно вытесняет телефонные разговоры, чреватые непредсказуемыми ловушками. Текстовые сообщения — пусть даже они лишены утонченных интонаций — надежны и подконтрольны. И мы с удовольствием идем на эту сделку. «Тревогу вызывает тот факт, — заключает Теркл, — что упрощение и редукция отношений перестает вызывать протесты. Мы ждем такого упрощения и даже желаем его».

Мы на самом деле ждем и желаем такого упрощения. Наши телефоны изгоняют саму возможность поскучать, следовательно, они втискивают наше общение в строгий контекст, который позволяет окунуться в океан развлечений, не рискуя в нем утонуть. Подростки из автобуса нашли в своих телефонах эмоционально окрашенные дружеские отношения, но эти технологичные друзья требуют безоговорочного подчинения. Наши «контакты» организованы в соответствии с программным обеспечением телефонов, а доступ к этим контактам (в противоположность доступу к реальным людям) становится главным объектом внимания. Но, возможно, это абстрагирование от «контактов» отражает какую-то более общую тенденцию? Летом 2010 года ученые Мичиганского университета подготовили анализ исследований, проведенных с 1979 по 2009 год. Изучался уровень способности к сопереживанию среди студентов американских колледжей. Выяснилось, что у современных студентов он снизился на сорок процентов по сравнению с показателями семидесятых-восьмидесятых годов. Такие же подсчеты, сделанные в университете Сан-Диего, продемонстрировали, что среди современной молодежи вырос уровень нарциссизма. Я и сам заметил: мои контакты с друзьями становятся менее эмоциональными, фильтруясь смайликами и текстовыми сокращениями телефона.

Когда я раздумываю над навыками межличностного общения аборигенов цифрового мира, распыляющих свое внимание как раз в то время, когда они должны были бы его концентрировать, мне приходит в голову, что в этом отношении старшее поколение имеет перед ними огромное преимущество. Я, например, не понимаю, как можно нанять на работу человека, неспособного мыслить законченными предложениями. Единственным преимуществом молодого поколения будет его молодость и, если угодно, сексапильность, за которую представители пожилого поколения склонны многое прощать. Но не надо забывать, думаю я, что молодость проходит. И что сможет предъявить пятидесятилетний недоросль, кроме умения обращаться с цифровой техникой, которая и сделала его инфантильным? Это, конечно, фантазии. Пятидесятилетний будет докой по многоцелевым задачам в многозадачном мире. Мои представления о профессиональной этике просто выйдут из моды.

По залу разносится невнятное объявление, одна из девушек отрывается от телефона и видит, что я пристально смотрю на нее. Она отвечает мне мгновенным взглядом женщины, привыкшей к мужскому вниманию, а потом округляет глаза, недоуменно пожимает плечами и снова склоняется над телефоном.

Безусловно, смартфон — более верный друг, чем ненадежный и непредсказуемый человек. Смартфон не внушает страха, у него не бывает перепадов настроения и дурного запаха изо рта. Наши трогательные отношения с телефонами могут показаться карикатурой на истинную привязанность, но мы забываем, что такая нежная любовь к портативной электронике не нова. Нечто подобное уже случалось в нашей жизни. В конце девяностых компьютерные существа Тамагочи и Ферби считались лучшим подарком для десятков миллионов детей. Я сам игрывал в шахматы с роботом в пустой детской (и очень радовался, что партнер не смеялся над моими проигрышами), но мне посчастливилось пропустить тотальное нашествие компьютерных друзей. Возраст дал мне возможность ощущать себя другим человеком в сравнении с теми, кто всего на несколько лет моложе. Мои младшие двоюродные братья и сестры носили в школу Тамагочи и Ферби, они постоянно следили за тем, чтобы вовремя накормить, напоить своих сложных электронных питомцев, поухаживать за ними. И питомцы получали все, что им нужно. (Попробуйте перевернуть Ферби вниз головой — он тут же запищит: «Я боюсь!») Мне, конечно, нравился мой шахматный робот, но я не любил его так, как любят людей.

Шерри Теркл, директор отдела технологических инициатив Массачусетского технологического института, проанализировала в книге Alone Together сотни бесед с детьми, увязшими в отношениях с роботами и другими технологическими игрушками. Автор рисует убедительную картину нарождающегося поколения, которое более комфортно чувствует себя с техникой, нежели с живыми людьми. Телефон прост в общении, а от людей всегда ждешь неприятностей. Общение при помощи текстовых сообщений постепенно вытесняет телефонные разговоры, чреватые непредсказуемыми ловушками. Текстовые сообщения — пусть даже они лишены утонченных интонаций — надежны и подконтрольны. И мы с удовольствием идем на эту сделку. «Тревогу вызывает тот факт, — заключает Теркл, — что упрощение и редукция отношений перестает вызывать протесты. Мы ждем такого упрощения и даже желаем его».

Мы на самом деле ждем и желаем такого упрощения. Наши телефоны изгоняют саму возможность поскучать, следовательно, они втискивают наше общение в строгий контекст, который позволяет окунуться в океан развлечений, не рискуя в нем утонуть. Подростки из автобуса нашли в своих телефонах эмоционально окрашенные дружеские отношения, но эти технологичные друзья требуют безоговорочного подчинения. Наши «контакты» организованы в соответствии с программным обеспечением телефонов, а доступ к этим контактам (в противоположность доступу к реальным людям) становится главным объектом внимания. Но, возможно, это абстрагирование от «контактов» отражает какую-то более общую тенденцию? Летом 2010 года ученые Мичиганского университета подготовили анализ исследований, проведенных с 1979 по 2009 год. Изучался уровень способности к сопереживанию среди студентов американских колледжей. Выяснилось, что у современных студентов он снизился на сорок процентов по сравнению с показателями семидесятых-восьмидесятых годов. Такие же подсчеты, сделанные в университете Сан-Диего, продемонстрировали, что среди современной молодежи вырос уровень нарциссизма. Я и сам заметил: мои контакты с друзьями становятся менее эмоциональными, фильтруясь смайликами и текстовыми сокращениями телефона.

Когда я раздумываю над навыками межличностного общения аборигенов цифрового мира, распыляющих свое внимание как раз в то время, когда они должны были бы его концентрировать, мне приходит в голову, что в этом отношении старшее поколение имеет перед ними огромное преимущество. Я, например, не понимаю, как можно нанять на работу человека, неспособного мыслить законченными предложениями. Единственным преимуществом молодого поколения будет его молодость и, если угодно, сексапильность, за которую представители пожилого поколения склонны многое прощать. Но не надо забывать, думаю я, что молодость проходит. И что сможет предъявить пятидесятилетний недоросль, кроме умения обращаться с цифровой техникой, которая и сделала его инфантильным? Это, конечно, фантазии. Пятидесятилетний будет докой по многоцелевым задачам в многозадачном мире. Мои представления о профессиональной этике просто выйдут из моды. В истории человечества еще не было периодов, когда между двумя следующими друг за другом поколениями возникал бы столь разительный когнитивный диссонанс. Причина в том, что никогда изменения не проходили столь стремительно. Оцените скорость проникновения новшеств. Сколько требуется времени, чтобы новую технологию освоили пятьдесят миллионов человек? Радиосвязи для этого понадобилось тридцать восемь лет, телефону — двадцать лет, телевидению — тринадцать. Но всемирной паутине хватило всего четырех лет, Facebook пятьдесят миллионов человек овладели за 3,6 года, Twitter — за три, а айпад — за два. Системе Google Plus, которую многие считают бесполезной, потребовалось 88 дней на то, чтобы ее освоили пятьдесят миллионов человек. Скорость усвоения технологий потрясает воображение: прошло всего одно поколение после появления первого мобильного телефона (1973 год), а сейчас в мобильных сетях зарегистрированы 6,8 миллиарда абонентов, то есть примерно столько, сколько составляет население земного шара. В Южной Корее число телефонов составляет 99 процентов численности населения. В России, Китае и Бразилии треть населения владеет двумя мобильными телефонами, а в Китае, кроме того (либо по причине отчетливого разделения сфер жизни, либо из-за пользования различными тарифами в разное время суток), у шести процентов населения по три мобильных телефона.

Мы становимся свидетелями мгновенно возникшей поголовной вовлеченности, массированного и быстрого сдвига в общественном поведении. Может случиться, что человек, отключенный от этого потока новых технологий (или просто не интересующийся ими), станет через несколько лет абсолютно чуждым молодому поколению. Выйдите хотя бы ненадолго из этого стремительного потока — и вы не сможете в него вернуться. Я отказался от видеоигр около десяти лет назад и уже полностью выпал из тренда. Современные игры кажутся мне бессмысленными и даже вызывающими маниакальность, хотя многие люди, в том числе и старше меня, прекрасно ориентируются в новинках этой индустрии.

Есть особое наслаждение в надежде на настоящую жизнь, а не ту серую реальность, тусклую и неинтересную. Янг обсуждает ощущение «звездного часа», поражающего нас в тот момент, когда мы сообщаем миру о своем существовании. Она пишет: «Публичное отслеживание собственных действий... разоблачительно и откровенно, а следовательно, для некоторых из нас служит сильным мотивирующим средством». В реальности жизнь за пределами таких упорядоченных и регулируемых учреждений, как школа, предприятие и тюрьма, лишена «звездных минут». Она проходит серо и буднично, и никто не говорит нам, хорошо или плохо мы поступаем. Но опубликуйте свои переживания в сети, и система институционального одобрения тут же отреагирует — «лайками» на ваши фотографии, комментариями по поводу изменения статуса и т. д. Отправляя все это в сеть, некоторые люди начинают ощущать собственное бессмертие. Ведь в интернете записи хранятся практически вечно, как старый альбом с пожелтевшими вырезками из газет и журналов. Все это создает и усиливает ощущение упорядоченной жизни. Интернет придает нам уверенность, нас одобряют, мы становимся известными и значимыми.

Сегодня считается, что хорошая жизнь — это жизнь, зарегистрированная в интернете, а великолепная жизнь — это жизнь знаменитости. Ялда Ульс, сотрудник кафедры детских цифровых СМИ Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, провела весной 2013 года конференцию на тему «Посмотри на меня». Она проанализировала самые популярные американские телевизионные шоу для детей от 8 до 12 лет за период с 1967 по 2007 год. Содержание телевизионных передач такого рода (типичные представители — «Американский идол» и «Ханна Монтана») разительно изменилось. В шестидесятые годы это была тема «счастливые дни». «Чувство общности» стало ведущим мотивом с 1967 по 1997 год. А в последнее десятилетие изучаемого периода главное содержание — это слава и известность (которые почти отсутствовали в передачах предыдущих десятилетий). Ульс в связи с этим подчеркивает, что самое значимое общественное изменение в последнее десятилетие — появление интернета, а особенно возникновение таких платформ, как YouTube и Facebook. На них любой человек может заявить о себе в сети и поделиться многими аспектами своей жизни с людьми, которых он никогда не видел. Иными словами, каждый получил шанс стать знаменитым*. Недавний опрос трех тысяч британских родителей подтвердил этот вывод. Обнаружилось, что в первую тройку самых популярных профессий их дети включили спортсмена, поп-звезду и артиста. Двадцать пять лет назад три первые строчки занимали учитель, банкир и врач.

Если стремление к славе действительно растоптало более скромные притязания, то YouTube — это идеальная среда для его удовлетворения, манящая своим подзаголовком: «Заяви о себе».

* * *

При просмотре на YouTube таких материалов, как видеоролик Аманды Тодд, испытываешь двойственное чувство. Это видео глубоко личное и одновременно невероятно публичное. В этой двойственности нет ничего нового. Классический рукописный дневник запирали на замок, прятали под одеждой в комоде — и все для того, чтобы чужой не смог прочесть сокровенные излияния души. Но не было ли здесь тайной надежды, что содержимое дневника прочтет некий идеализированный взломщик? Мы нуждаемся одновременно в защите и открытости наших душевных излияний. Уистен Оден писал: «Мой образ, который я пытаюсь создать в моей голове, чтобы полюбить его, сильно отличается от образа, который я пытаюсь создать в головах других людей, чтобы они полюбили меня». Такие видео, как ролик Аманды Тодд, — это попытка сплавить воедино обе категории. Обращаясь одновременно и вовне, и внутрь, они хаотично смешивают стилизованную публичную личность, которой показывает себя человек, и сокровенные персональные признания.

Какова же все-таки разница между сетевой исповедью онлайн, которую делают перед толпой самозваных комментаторов, и откровениями, доверенными надежным страницам дневника? Право на какое уединение мы теряем в интернете?

Делая признание в сети, мы игнорируем феномен одиноких размышлений, который призван разгадать тайны бытия, не оглядываясь на требования бессердечной публики.

Наши идеи хиреют, если их озвучивать до срока, — это относится и к тем, которые имеют отношение к изменениям в нас самих. Но мы редко об этом вспоминаем. Я знаю это по собственному опыту и по опыту моих друзей. Часто действительно хочется воспользоваться возможностью заявить о себе, особенно когда происходит нечто из ряда вон выходящее. Когда я впервые оказался на Эйфелевой башне, добрался до самого верха и посмотрел на древний, отливавший бронзой город, залитый красноватыми лучами заходящего солнца, моим первым желанием было не упиться великолепием момента, а сказать стоящему рядом человеку: «Разве это не великолепно?» Но я был один на смотровой площадке. Не выдержав, я отправил SMS другу, потому что переживание не стало бы реальностью, если бы я не поделился своим «статусом».

В заключение своей книги Янг просит нас помнить, что большая часть жизни не подлежит «отслеживанию» и мы не должны быть открыты «тому, что нельзя высказать в объективной манере или свести к статистике». К этому предостережению стоит прислушаться. Идея о том, что технология всегда должна предоставлять нам способ открывать мир, делать нашу жизнь богаче, а не беднее, — катастрофична. Но самая коварная особенность этой ловушки в следующем: технология провоцирует человека на исповедь и одновременно отчуждает исповедника. Теперь, например, мне хочется, чтобы в тот вечер я просто посмотрел на Париж с Эйфелевой башни и оставил при себе свои впечатления. Поддавшись искушению «поделиться», я скомкал и омрачил нежданную радость, преподнесенную мне жизнью. Оглядываясь назад, я считаю очевидным, что эффективное общение не является конечной целью человеческого существования.

Мы убеждены, что деревья падают бесшумно, до тех пор, пока кто-нибудь (но не мы) не услышит звук их падения. Один мой друг повесил на стене в Facebook извещение о том, что его мать больна раком. Этот поступок потряс меня, но другим показался совершенно естественным. Другой мой приятель выложил в сеть пост о том, что его друг (отказавшийся от приема медикаментов) умер от СПИДа. (Можно говорить о «смещении стандартов», но на самом деле усвоение культуры публичной исповеди — это нечто неизмеримо большее, девальвация нашего уникального дара — способности к уединенным размышлениям.)

Когда мы отходим от прежних, «подлинных», отношений, мы, естественно, фетишизируем прошлое. Шерри Теркл утверждает: электронные имитации настолько нас околдовали, что сама идея подлинности стала теперь тем же, чем был секс для викторианской эпохи, — угрозой и одержимостью, запретом и очарованием. (Можно представить себе, как граждане будущего тайком собираются ночами в каком-нибудь подвале, чтобы просто прикоснуться друг к другу.) Проходя по фешенебельным кварталам Лондона или Монреаля, я вижу магазины, товарами которых буквально одержимы состоятельные молодые люди. Точнее, они, как бы по иронии, одержимы «подлинностью», ожившими старинными вещами, выставленными на продажу в этих магазинах. Товар разлетается как горячие пирожки. Молодые мужчины покупают «старинные» баночки с мазью для усов, а молодые дамы — платья в стиле пятидесятых годов XX века. В барах одним из наиболее популярных считается «старинный» коктейль, а хипстеры устремляются в отели сети Ace, где пользователи айфонов получают доступ к старым граммофонам и кабинкам, в которых фотографируют в стиле «сейчас вылетит птичка».

Восторг перед старой жестяной коробкой или антикварной бейсболкой остается, конечно, исключением, которое лишь подтверждает правило. Тенденция отказа от подлинности все активнее определяет направление хода нашей жизни. Когда мы не восторгаемся имитациями? Миллионы предаются фантазиям в отношении собственного тела, выставляя в виртуальном мире «второй жизни» (в первой жизни наши тела порядком поизносились от долгого сидения на удобных компьютерных стульях) аватары стройных благополучных людей. Некоторые доходят до того, что на видеостримингах типа twitch.tv за деньги наблюдают трансляции прохождения игр другими пользователями (сотни тысяч людей следят за поведением отдельных персонажей компьютерной игры Grand Theft Auto и перечисляют вознаграждения своим любимым игрокам*.) Между тем в Японии котик-робот Паро утешает одиноких обитателей домов престарелых. А сайт instagram.com, не утруждаясь более изображением действительности, начал тонировать сепией* свои фото- и видеоматериалы. И еще одно напоследок: прогресс в сфере теледильдоники сулит нам виртуальный секс со всеми нужными ощущениями даже в отсутствие реального партнера. Получается, что надежность и безопасность нашей виртуальной жизни намного выше, чем реальной. Цифровая жизнь — это место, где мы можем создать желаемую (пусть и не очень подлинную) версию самих себя.

Кроме того, цифровая жизнь — это превосходное средство уклонения от значимых целей. Психолог Джеффри Миллер, размышляя о том, почему мы до сих пор не обнаружили разумных инопланетян, решил, что они, вероятно, все впали в зависимость от видеоигр. То есть ими овладела апатия — некая противоположность поведению героев «Звездного пути», которые «только тем и занимаются, что ищут новые виды жизни и цивилизации». Эти инопланетяне просто «забывают отправлять в пространство радиосигналы и колонизировать другие планеты» — пишет Миллер в журнале Seed.

Они слишком заняты безудержным потреблением и виртуальным нарциссизмом. Им не нужны стражи, чтобы загнать их в матрицу, они делают это сами, так же как сегодня делаем мы... Они стали похожи на крысу, непрерывно нажимающую педаль, стимулируя электрическим током покрышку четвертого желудочка, откуда импульсы попадают в прилежащее ядро, выделяющее допамин, под воздействием которого крыса испытывает вечное удовольствие.

Может, действительно, отодвинуть в сторону такие проблемы, как воспитание детей, исследование космоса или защита окружающей среды, и отдаться вариациям на виртуальные темы?

* * *

В истории человечества еще не было периодов, когда между двумя следующими друг за другом поколениями возникал бы столь разительный когнитивный диссонанс. Причина в том, что никогда изменения не проходили столь стремительно. Оцените скорость проникновения новшеств. Сколько требуется времени, чтобы новую технологию освоили пятьдесят миллионов человек? Радиосвязи для этого понадобилось тридцать восемь лет, телефону — двадцать лет, телевидению — тринадцать. Но всемирной паутине хватило всего четырех лет, Facebook пятьдесят миллионов человек овладели за 3,6 года, Twitter — за три, а айпад — за два. Системе Google Plus, которую многие считают бесполезной, потребовалось 88 дней на то, чтобы ее освоили пятьдесят миллионов человек. Скорость усвоения технологий потрясает воображение: прошло всего одно поколение после появления первого мобильного телефона (1973 год), а сейчас в мобильных сетях зарегистрированы 6,8 миллиарда абонентов, то есть примерно столько, сколько составляет население земного шара. В Южной Корее число телефонов составляет 99 процентов численности населения. В России, Китае и Бразилии треть населения владеет двумя мобильными телефонами, а в Китае, кроме того (либо по причине отчетливого разделения сфер жизни, либо из-за пользования различными тарифами в разное время суток), у шести процентов населения по три мобильных телефона.

Мы становимся свидетелями мгновенно возникшей поголовной вовлеченности, массированного и быстрого сдвига в общественном поведении. Может случиться, что человек, отключенный от этого потока новых технологий (или просто не интересующийся ими), станет через несколько лет абсолютно чуждым молодому поколению. Выйдите хотя бы ненадолго из этого стремительного потока — и вы не сможете в него вернуться. Я отказался от видеоигр около десяти лет назад и уже полностью выпал из тренда. Современные игры кажутся мне бессмысленными и даже вызывающими маниакальность, хотя многие люди, в том числе и старше меня, прекрасно ориентируются в новинках этой индустрии.

Есть особое наслаждение в надежде на настоящую жизнь, а не ту серую реальность, тусклую и неинтересную. Янг обсуждает ощущение «звездного часа», поражающего нас в тот момент, когда мы сообщаем миру о своем существовании. Она пишет: «Публичное отслеживание собственных действий... разоблачительно и откровенно, а следовательно, для некоторых из нас служит сильным мотивирующим средством». В реальности жизнь за пределами таких упорядоченных и регулируемых учреждений, как школа, предприятие и тюрьма, лишена «звездных минут». Она проходит серо и буднично, и никто не говорит нам, хорошо или плохо мы поступаем. Но опубликуйте свои переживания в сети, и система институционального одобрения тут же отреагирует — «лайками» на ваши фотографии, комментариями по поводу изменения статуса и т. д. Отправляя все это в сеть, некоторые люди начинают ощущать собственное бессмертие. Ведь в интернете записи хранятся практически вечно, как старый альбом с пожелтевшими вырезками из газет и журналов. Все это создает и усиливает ощущение упорядоченной жизни. Интернет придает нам уверенность, нас одобряют, мы становимся известными и значимыми.

Сегодня считается, что хорошая жизнь — это жизнь, зарегистрированная в интернете, а великолепная жизнь — это жизнь знаменитости. Ялда Ульс, сотрудник кафедры детских цифровых СМИ Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, провела весной 2013 года конференцию на тему «Посмотри на меня». Она проанализировала самые популярные американские телевизионные шоу для детей от 8 до 12 лет за период с 1967 по 2007 год. Содержание телевизионных передач такого рода (типичные представители — «Американский идол» и «Ханна Монтана») разительно изменилось. В шестидесятые годы это была тема «счастливые дни». «Чувство общности» стало ведущим мотивом с 1967 по 1997 год. А в последнее десятилетие изучаемого периода главное содержание — это слава и известность (которые почти отсутствовали в передачах предыдущих десятилетий). Ульс в связи с этим подчеркивает, что самое значимое общественное изменение в последнее десятилетие — появление интернета, а особенно возникновение таких платформ, как YouTube и Facebook. На них любой человек может заявить о себе в сети и поделиться многими аспектами своей жизни с людьми, которых он никогда не видел. Иными словами, каждый получил шанс стать знаменитым*. Недавний опрос трех тысяч британских родителей подтвердил этот вывод. Обнаружилось, что в первую тройку самых популярных профессий их дети включили спортсмена, поп-звезду и артиста. Двадцать пять лет назад три первые строчки занимали учитель, банкир и врач.

Если стремление к славе действительно растоптало более скромные притязания, то YouTube — это идеальная среда для его удовлетворения, манящая своим подзаголовком: «Заяви о себе».

* * *

При просмотре на YouTube таких материалов, как видеоролик Аманды Тодд, испытываешь двойственное чувство. Это видео глубоко личное и одновременно невероятно публичное. В этой двойственности нет ничего нового. Классический рукописный дневник запирали на замок, прятали под одеждой в комоде — и все для того, чтобы чужой не смог прочесть сокровенные излияния души. Но не было ли здесь тайной надежды, что содержимое дневника прочтет некий идеализированный взломщик? Мы нуждаемся одновременно в защите и открытости наших душевных излияний. Уистен Оден писал: «Мой образ, который я пытаюсь создать в моей голове, чтобы полюбить его, сильно отличается от образа, который я пытаюсь создать в головах других людей, чтобы они полюбили меня». Такие видео, как ролик Аманды Тодд, — это попытка сплавить воедино обе категории. Обращаясь одновременно и вовне, и внутрь, они хаотично смешивают стилизованную публичную личность, которой показывает себя человек, и сокровенные персональные признания.

Какова же все-таки разница между сетевой исповедью онлайн, которую делают перед толпой самозваных комментаторов, и откровениями, доверенными надежным страницам дневника? Право на какое уединение мы теряем в интернете?

Делая признание в сети, мы игнорируем феномен одиноких размышлений, который призван разгадать тайны бытия, не оглядываясь на требования бессердечной публики.

Наши идеи хиреют, если их озвучивать до срока, — это относится и к тем, которые имеют отношение к изменениям в нас самих. Но мы редко об этом вспоминаем. Я знаю это по собственному опыту и по опыту моих друзей. Часто действительно хочется воспользоваться возможностью заявить о себе, особенно когда происходит нечто из ряда вон выходящее. Когда я впервые оказался на Эйфелевой башне, добрался до самого верха и посмотрел на древний, отливавший бронзой город, залитый красноватыми лучами заходящего солнца, моим первым желанием было не упиться великолепием момента, а сказать стоящему рядом человеку: «Разве это не великолепно?» Но я был один на смотровой площадке. Не выдержав, я отправил SMS другу, потому что переживание не стало бы реальностью, если бы я не поделился своим «статусом».

В заключение своей книги Янг просит нас помнить, что большая часть жизни не подлежит «отслеживанию» и мы не должны быть открыты «тому, что нельзя высказать в объективной манере или свести к статистике». К этому предостережению стоит прислушаться. Идея о том, что технология всегда должна предоставлять нам способ открывать мир, делать нашу жизнь богаче, а не беднее, — катастрофична. Но самая коварная особенность этой ловушки в следующем: технология провоцирует человека на исповедь и одновременно отчуждает исповедника. Теперь, например, мне хочется, чтобы в тот вечер я просто посмотрел на Париж с Эйфелевой башни и оставил при себе свои впечатления. Поддавшись искушению «поделиться», я скомкал и омрачил нежданную радость, преподнесенную мне жизнью. Оглядываясь назад, я считаю очевидным, что эффективное общение не является конечной целью человеческого существования.

Мы убеждены, что деревья падают бесшумно, до тех пор, пока кто-нибудь (но не мы) не услышит звук их падения. Один мой друг повесил на стене в Facebook извещение о том, что его мать больна раком. Этот поступок потряс меня, но другим показался совершенно естественным. Другой мой приятель выложил в сеть пост о том, что его друг (отказавшийся от приема медикаментов) умер от СПИДа. (Можно говорить о «смещении стандартов», но на самом деле усвоение культуры публичной исповеди — это нечто неизмеримо большее, девальвация нашего уникального дара — способности к уединенным размышлениям.)

Когда мы отходим от прежних, «подлинных», отношений, мы, естественно, фетишизируем прошлое. Шерри Теркл утверждает: электронные имитации настолько нас околдовали, что сама идея подлинности стала теперь тем же, чем был секс для викторианской эпохи, — угрозой и одержимостью, запретом и очарованием. (Можно представить себе, как граждане будущего тайком собираются ночами в каком-нибудь подвале, чтобы просто прикоснуться друг к другу.) Проходя по фешенебельным кварталам Лондона или Монреаля, я вижу магазины, товарами которых буквально одержимы состоятельные молодые люди. Точнее, они, как бы по иронии, одержимы «подлинностью», ожившими старинными вещами, выставленными на продажу в этих магазинах. Товар разлетается как горячие пирожки. Молодые мужчины покупают «старинные» баночки с мазью для усов, а молодые дамы — платья в стиле пятидесятых годов XX века. В барах одним из наиболее популярных считается «старинный» коктейль, а хипстеры устремляются в отели сети Ace, где пользователи айфонов получают доступ к старым граммофонам и кабинкам, в которых фотографируют в стиле «сейчас вылетит птичка».

Восторг перед старой жестяной коробкой или антикварной бейсболкой остается, конечно, исключением, которое лишь подтверждает правило. Тенденция отказа от подлинности все активнее определяет направление хода нашей жизни. Когда мы не восторгаемся имитациями? Миллионы предаются фантазиям в отношении собственного тела, выставляя в виртуальном мире «второй жизни» (в первой жизни наши тела порядком поизносились от долгого сидения на удобных компьютерных стульях) аватары стройных благополучных людей. Некоторые доходят до того, что на видеостримингах типа twitch.tv за деньги наблюдают трансляции прохождения игр другими пользователями (сотни тысяч людей следят за поведением отдельных персонажей компьютерной игры Grand Theft Auto и перечисляют вознаграждения своим любимым игрокам*.) Между тем в Японии котик-робот Паро утешает одиноких обитателей домов престарелых. А сайт instagram.com, не утруждаясь более изображением действительности, начал тонировать сепией* свои фото- и видеоматериалы. И еще одно напоследок: прогресс в сфере теледильдоники сулит нам виртуальный секс со всеми нужными ощущениями даже в отсутствие реального партнера. Получается, что надежность и безопасность нашей виртуальной жизни намного выше, чем реальной. Цифровая жизнь — это место, где мы можем создать желаемую (пусть и не очень подлинную) версию самих себя.

Кроме того, цифровая жизнь — это превосходное средство уклонения от значимых целей. Психолог Джеффри Миллер, размышляя о том, почему мы до сих пор не обнаружили разумных инопланетян, решил, что они, вероятно, все впали в зависимость от видеоигр. То есть ими овладела апатия — некая противоположность поведению героев «Звездного пути», которые «только тем и занимаются, что ищут новые виды жизни и цивилизации». Эти инопланетяне просто «забывают отправлять в пространство радиосигналы и колонизировать другие планеты» — пишет Миллер в журнале Seed.

Они слишком заняты безудержным потреблением и виртуальным нарциссизмом. Им не нужны стражи, чтобы загнать их в матрицу, они делают это сами, так же как сегодня делаем мы... Они стали похожи на крысу, непрерывно нажимающую педаль, стимулируя электрическим током покрышку четвертого желудочка, откуда импульсы попадают в прилежащее ядро, выделяющее допамин, под воздействием которого крыса испытывает вечное удовольствие.

Может, действительно, отодвинуть в сторону такие проблемы, как воспитание детей, исследование космоса или защита окружающей среды, и отдаться вариациям на виртуальные темы?

* * *

Наша зависимость от новой подлинности цифрового опыта — ощущение реальности вещей заведомо бестелесных — наиболее отчетливо проявляется после отказа техники. Если в кафе пропадает доступ в интернет, то сидящие там блогеры начнут буквально задыхаться, как от нехватки кислорода.

Правда, такие несчастья случаются редко и длятся недолго, поэтому мы не успеваем всерьез оторваться от новой реальности. Реальность нашей цифровой жизни сильна. Подумаешь, какой-то незначительный сбой. Но насколько в действительности непобедима эта новая реальность, тонкая всемирная паутина?

В 1909 году Эдвард Форстер опубликовал маленький умный рассказ «Машина останавливается», в котором описал, как рвется такая паутина. Будущее кажется Форстеру таким: люди живут под землей, в изолированных шестиугольных камерах, напоминающих соты огромного улья. Каждый из обитателей этих сот знаком с тысячами людей, но сама мысль вступить друг с другом в реальные взаимоотношения (прообраз социальных сетей) вызывает отвращение. Люди общаются между собой при помощи «тарелок» (можно сказать, «по “Скайпу”»). Общение происходит благодаря сложной системе, которую именуют машиной. Она развлекает людей и позволяет при помощи электронных средств контактировать друг с другом. Машина не передает «нюансы чувств и эмоций», но предлагает общее «идеальное представление о человеке», чего вполне хватает для «практических целей». Если «переговорные трубки» приносят слишком много сообщений (надо полагать, что это прообраз электронной почты), то человек может перевести трубку в режим изоляции. Правда, при повторном включении он получает множество тревожных сообщений. Идут годы, и люди все сильнее зависят от машины. В конце концов они даже начинают поклоняться ей, создают квазирелигию. Форстер называет это «бредом уступчивости».

Людей предостерегают от приобретения подлинного чувственного опыта. «Первичных идей на самом деле не существует, — провозглашает один выдающийся философ. — Они всего лишь физические впечатления, произведенные любовью и страхом, но разве на таком фундаменте можно воздвигнуть настоящую философию? Пусть ваши идеи будут вторичными, а если возможно, то и более дальних порядков, ибо тогда они будут надежно удалены от вредной стихии непосредственного наблюдения». Но понятно, что добродетельная машина неизбежно ломается, и вместе с ней рассыпаются стены келий подземного общества.

Писатель Джарон Ланье считает рассказ Форстера провозвестником надежды, фантазией, в которой человечество в итоге сбрасывает оковы (или насильно их лишается). «В конце рассказа, — пишет Ланье, — уцелевшие люди выбираются на поверхность и оказываются в подлинной реальности. ”Солнце!” — восклицают они, пораженные сияющей красотой, которую они не могли себе даже вообразить».

Но Ланье выдает желаемое за действительное. Рассказ Форстера заканчивается отнюдь не так безоблачно. Жители подземного города так и не выбрались из капкана машины и не увидели солнце. Воздух над землей ядовит для них, и когда машина погибает, герои Форстера, мельком увидев чистую синеву неба, оказываются погребенными заживо — на них обрушивается каменная крыша подземного мира. Откровения не случилось, люди погибли. Слова, произнесенные в финале, звучат совсем не так, как у Ланье. Вот они: «Человечество получило свой урок». Форстер описывает поворот назад от свершений, сделанных Гутенбергом. Распад и уничтожение будущего.

Наша собственная Машина тоже подверглась угрозе, хотя в то время мы куда меньше полагались на коммуникационные технологии. 1 сентября 1859 года солнечная буря, разыгравшаяся на поверхности нашего обычно спокойного светила, привела к гигантской вспышке, выбросившей в пространство поток частиц, летящих со скоростью семь миллионов километров в час. Вспышка Каррингтона (названная так, потому что первым ее увидел Ричард Каррингтон) вызвала появление северного сияния на широте Кубы. Согласно одному сообщению, сияние было настолько мощным в Скалистых горах, что в час ночи разбудило шахтеров, решивших, будто наступило утро. Должно быть, эта вспышка произвела на людей потрясающее впечатление. Но этот единичный удар Солнца имел разрушительные последствия для едва оперившихся электрических систем нашей планеты. Некоторые телеграфные станции загорелись.

Пит Райли, ученый-прогнозист из Сан-Диего, в 2012 году опубликовал в журнале Space Weather статью, в которой утверждал, что шанс пережить подобную вспышку в течение следующего десятилетия составляет двенадцать процентов. То есть вероятность повреждения цифровых систем равна одной восьмой. Если даже такая вспышка случится нескоро, то все-таки рано или поздно она обязательно произойдет. В Британской Королевской инженерной академии считают, что вероятность подобной вспышки в течение следующих двухсот лет составляет около девяноста пяти процентов. Подобное событие едва не произошло летом 2012 года, когда Солнце выбросило в пространство поток частиц, более мощный, чем вспышка Каррингтона. Этот поток пронесся над нашими головами, едва не задев космический корабль «Стерео». Если такой поток ударит по Земле, мы не сможем защититься от него ракетами, как от метеоров. Ни одна ракета не способна остановить призрачный поток частиц.

Но что, собственно говоря, произойдет в этом случае? Выйдут из строя электрические сети. На Землю упадут некоторые искусственные спутники. Пассажиры самолетов подвергнутся опасному, провоцирующему развитие рака излучению. Перестанет работать электронное оборудование. На несколько дней выйдет из строя система спутниковой навигации. Возможно, начнется сбой в работе мобильной телефонной связи. Атмосфера расширится, сместив спутники, движущиеся по низким околоземным орбитам. На несколько дней выйдет из строя спутниковая и высокочастотная связь (используемая в дальней авиации).

В последнее время я почему-то часто думаю о вспышке Каррингтона. (Это же такое удовольствие — думать о чем-нибудь страшном и ненормальном, сидя в подземке, и если пес Милтон ничего не натворил дома, то я переключаюсь на мысли о других наказаниях свыше.) Джозеф Вейценбаум, создатель «Элизы» (с которым мы познакомились в главе 3), уже в середине семидесятых годов заметил: компьютеры стали незаменимой частью человеческой жизни в качестве одного из важнейших инструментов. Если отнять у нас киборгов, то «большая часть нашего индустриального и милитаризованного мира испытает серьезные трудности, если вообще не погрузится в абсолютный хаос». Представляю себе картину: остановившийся транспорт и заглохшие системы связи, застывшие банки и государственные учреждения (которые в худшем случае начнут отдавать немыслимые или опасные распоряжения). Могу вообразить, как перестанут работать холодильники и пропадут огромные запасы пищевых скоропортящихся продуктов. Прекратят работу линии электропередачи. Откажут системы GPS, и военное руководство потеряет возможность руководить боевыми действиями. Группа ученых Центра исследований атмосферы и окружающей среды подсчитала, что подобное событие обойдется США в 2,6 триллиона долларов, а восстановительный период займет около десяти лет.

Один-единственный удар со стороны Солнца — самого подлинного объекта из всех нам известных — сможет сокрушить нашу фантастическую «машину». Такая перспектива заставляет вообразить момент, когда наша машина откажет окончательно (как в рассказе Форстера). Этот мысленный эксперимент очень поучителен, несмотря на всю свою мрачность.

Представьте себе момент, когда отключится ваш холодильник. В наступившей тишине вы тут же поймете, что до этого все время слышали его тихое жужжание. Вам казалось, что в доме тихо, а на самом деле вы были постоянно окружены механическими звуками. Теперь умножьте свои ощущения на их количество во всем мире. Подумайте, каким замерзшим, беззащитным, одиноким и встревоженным вы, возможно, станете. И все это в результате вашей персональной вспышки Каррингтона.

Удивительно: отлучение от реального мира происходило медленно и незаметно, но его возвращение будет внезапным, как удар молнии.

Наша зависимость от новой подлинности цифрового опыта — ощущение реальности вещей заведомо бестелесных — наиболее отчетливо проявляется после отказа техники. Если в кафе пропадает доступ в интернет, то сидящие там блогеры начнут буквально задыхаться, как от нехватки кислорода.

Правда, такие несчастья случаются редко и длятся недолго, поэтому мы не успеваем всерьез оторваться от новой реальности. Реальность нашей цифровой жизни сильна. Подумаешь, какой-то незначительный сбой. Но насколько в действительности непобедима эта новая реальность, тонкая всемирная паутина?

В 1909 году Эдвард Форстер опубликовал маленький умный рассказ «Машина останавливается», в котором описал, как рвется такая паутина. Будущее кажется Форстеру таким: люди живут под землей, в изолированных шестиугольных камерах, напоминающих соты огромного улья. Каждый из обитателей этих сот знаком с тысячами людей, но сама мысль вступить друг с другом в реальные взаимоотношения (прообраз социальных сетей) вызывает отвращение. Люди общаются между собой при помощи «тарелок» (можно сказать, «по “Скайпу”»). Общение происходит благодаря сложной системе, которую именуют машиной. Она развлекает людей и позволяет при помощи электронных средств контактировать друг с другом. Машина не передает «нюансы чувств и эмоций», но предлагает общее «идеальное представление о человеке», чего вполне хватает для «практических целей». Если «переговорные трубки» приносят слишком много сообщений (надо полагать, что это прообраз электронной почты), то человек может перевести трубку в режим изоляции. Правда, при повторном включении он получает множество тревожных сообщений. Идут годы, и люди все сильнее зависят от машины. В конце концов они даже начинают поклоняться ей, создают квазирелигию. Форстер называет это «бредом уступчивости».

Людей предостерегают от приобретения подлинного чувственного опыта. «Первичных идей на самом деле не существует, — провозглашает один выдающийся философ. — Они всего лишь физические впечатления, произведенные любовью и страхом, но разве на таком фундаменте можно воздвигнуть настоящую философию? Пусть ваши идеи будут вторичными, а если возможно, то и более дальних порядков, ибо тогда они будут надежно удалены от вредной стихии непосредственного наблюдения». Но понятно, что добродетельная машина неизбежно ломается, и вместе с ней рассыпаются стены келий подземного общества.

Писатель Джарон Ланье считает рассказ Форстера провозвестником надежды, фантазией, в которой человечество в итоге сбрасывает оковы (или насильно их лишается). «В конце рассказа, — пишет Ланье, — уцелевшие люди выбираются на поверхность и оказываются в подлинной реальности. ”Солнце!” — восклицают они, пораженные сияющей красотой, которую они не могли себе даже вообразить».

Но Ланье выдает желаемое за действительное. Рассказ Форстера заканчивается отнюдь не так безоблачно. Жители подземного города так и не выбрались из капкана машины и не увидели солнце. Воздух над землей ядовит для них, и когда машина погибает, герои Форстера, мельком увидев чистую синеву неба, оказываются погребенными заживо — на них обрушивается каменная крыша подземного мира. Откровения не случилось, люди погибли. Слова, произнесенные в финале, звучат совсем не так, как у Ланье. Вот они: «Человечество получило свой урок». Форстер описывает поворот назад от свершений, сделанных Гутенбергом. Распад и уничтожение будущего.

Наша собственная Машина тоже подверглась угрозе, хотя в то время мы куда меньше полагались на коммуникационные технологии. 1 сентября 1859 года солнечная буря, разыгравшаяся на поверхности нашего обычно спокойного светила, привела к гигантской вспышке, выбросившей в пространство поток частиц, летящих со скоростью семь миллионов километров в час. Вспышка Каррингтона (названная так, потому что первым ее увидел Ричард Каррингтон) вызвала появление северного сияния на широте Кубы. Согласно одному сообщению, сияние было настолько мощным в Скалистых горах, что в час ночи разбудило шахтеров, решивших, будто наступило утро. Должно быть, эта вспышка произвела на людей потрясающее впечатление. Но этот единичный удар Солнца имел разрушительные последствия для едва оперившихся электрических систем нашей планеты. Некоторые телеграфные станции загорелись.

Пит Райли, ученый-прогнозист из Сан-Диего, в 2012 году опубликовал в журнале Space Weather статью, в которой утверждал, что шанс пережить подобную вспышку в течение следующего десятилетия составляет двенадцать процентов. То есть вероятность повреждения цифровых систем равна одной восьмой. Если даже такая вспышка случится нескоро, то все-таки рано или поздно она обязательно произойдет. В Британской Королевской инженерной академии считают, что вероятность подобной вспышки в течение следующих двухсот лет составляет около девяноста пяти процентов. Подобное событие едва не произошло летом 2012 года, когда Солнце выбросило в пространство поток частиц, более мощный, чем вспышка Каррингтона. Этот поток пронесся над нашими головами, едва не задев космический корабль «Стерео». Если такой поток ударит по Земле, мы не сможем защититься от него ракетами, как от метеоров. Ни одна ракета не способна остановить призрачный поток частиц.

Но что, собственно говоря, произойдет в этом случае? Выйдут из строя электрические сети. На Землю упадут некоторые искусственные спутники. Пассажиры самолетов подвергнутся опасному, провоцирующему развитие рака излучению. Перестанет работать электронное оборудование. На несколько дней выйдет из строя система спутниковой навигации. Возможно, начнется сбой в работе мобильной телефонной связи. Атмосфера расширится, сместив спутники, движущиеся по низким околоземным орбитам. На несколько дней выйдет из строя спутниковая и высокочастотная связь (используемая в дальней авиации).

В последнее время я почему-то часто думаю о вспышке Каррингтона. (Это же такое удовольствие — думать о чем-нибудь страшном и ненормальном, сидя в подземке, и если пес Милтон ничего не натворил дома, то я переключаюсь на мысли о других наказаниях свыше.) Джозеф Вейценбаум, создатель «Элизы» (с которым мы познакомились в главе 3), уже в середине семидесятых годов заметил: компьютеры стали незаменимой частью человеческой жизни в качестве одного из важнейших инструментов. Если отнять у нас киборгов, то «большая часть нашего индустриального и милитаризованного мира испытает серьезные трудности, если вообще не погрузится в абсолютный хаос». Представляю себе картину: остановившийся транспорт и заглохшие системы связи, застывшие банки и государственные учреждения (которые в худшем случае начнут отдавать немыслимые или опасные распоряжения). Могу вообразить, как перестанут работать холодильники и пропадут огромные запасы пищевых скоропортящихся продуктов. Прекратят работу линии электропередачи. Откажут системы GPS, и военное руководство потеряет возможность руководить боевыми действиями. Группа ученых Центра исследований атмосферы и окружающей среды подсчитала, что подобное событие обойдется США в 2,6 триллиона долларов, а восстановительный период займет около десяти лет.

Один-единственный удар со стороны Солнца — самого подлинного объекта из всех нам известных — сможет сокрушить нашу фантастическую «машину». Такая перспектива заставляет вообразить момент, когда наша машина откажет окончательно (как в рассказе Форстера). Этот мысленный эксперимент очень поучителен, несмотря на всю свою мрачность.

Представьте себе момент, когда отключится ваш холодильник. В наступившей тишине вы тут же поймете, что до этого все время слышали его тихое жужжание. Вам казалось, что в доме тихо, а на самом деле вы были постоянно окружены механическими звуками. Теперь умножьте свои ощущения на их количество во всем мире. Подумайте, каким замерзшим, беззащитным, одиноким и встревоженным вы, возможно, станете. И все это в результате вашей персональной вспышки Каррингтона.

Удивительно: отлучение от реального мира происходило медленно и незаметно, но его возвращение будет внезапным, как удар молнии.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» 2015 Перевод с английского Александра Анваера Иллюстратор Мария Дроздова

Я помню то потрясающее беззаботное лето 1999 года, когда я, как многие другие молодые люди, отправился в последнее путешествие без мобильного телефона. Я несколько месяцев бродил по Озерному краю на северо-западе Англии и по Шотландским Гебридам, не понимая, что никогда больше не испытаю этого чудесного чувства полной оторванности. Я не знал тогда, что никогда больше не буду так надежно отрезан от работы, семьи, друзей. И тем не менее в те далекие девятнадцать лет, отхлебывая пиво и заедая его яблоками, я вовсе не думал, что это завершение чего-то. Я говорил себе: наконец-то я дышу полной грудью, это начало моей настоящей жизни.

Я стал единомышленником, пусть и не столь знаменитым, Генри Торо, написавшего: «Только после того, как мы потеряемся или, другими словами, только после того, как мы потеряем мир, мы начинаем обретать себя, понимать, где наше истинное место, и осознавать всю бесконечность наших отношений».

Подобно Торо и многим молодым людям, пустившимся после окончания средней школы в путешествие — без гидов, но с путеводителями в рюкзаках, я хотел побыть наедине с собой. Я чувствовал, что в тот момент мне нужно было не налаживание контактов, а установление связи с каким-то глубинным источником. Я не мог описать его словами, но чувствовал, что он находится за пределами жестких рамок, заданных школьными учебниками. Мои дни были заполнены переходами по безлюдным тропинкам, широким равнинам, названия которых я не знал и никогда не узнаю. Вечерами я обсуждал фильмы и политику с незнакомцами в деревенских пивных, а потом, счастливый, уходил дальше, в темнеющие поля вереска.

Я отлично помню тот вереск — множество холмов, покрытых шелестящими цветками. Однажды ночью я повстречал человека с морщинистым обветренным лицом, и он предложил мне присоединиться к нему — плести кровли из вереска. Он предложил стать его учеником и провести на холмистой равнине всю жизнь — рвать по утрам вереск и плести из него водонепроницаемые покрытия. В два часа ночи я согласился, но утром благоразумие возобладало, и я отправился в Хитроу**, а оттуда улетел домой.

Четырнадцать лет пролетели как один миг. Теперь земная атмосфера буквально лопается от сигналов более чем шести миллиардов мобильных телефонов. Я пишу эти строки, сидя на потертой деревянной скамье в зале ожидания вокзала канадского города Виннипег. Потягиваю кофе из пластикового стаканчика, ерошу свои седеющие волосы. Напротив меня сидят четыре подростка в удручающе дорогих футболках. Они торопятся максимально использовать двухчасовой перерыв, чтобы здесь, в городе, пообщаться по электронной почте. (Я решил путешествовать поездом, пользуясь короткими периодами воздержания от интернета в горах и на необъятных канадских равнинах.) Этим ребятам приблизительно столько же лет, сколько мне, когда мое сердце впервые было разбито, на голове еще красовалась буйная копна каштановых волос и я чуть было не стал учеником плетельщика. Они о чем-то изредка переговаривались, но в основном их внимание было занято собственными телефонами.

Согласно исследованию, проведенному Nielsen, современный среднестатистический подросток умудряется в течение месяца выдать на-гора четыре тысячи текстовых сообщений. Ребятам, сидевшим напротив меня, следовало здорово попотеть, чтобы уложиться в дневную норму. Больше всего меня поразило предельное внимание, с которым они вглядывались в светящиеся экраны. Так люди обычно смотрят на ребенка, сидящего у них на коленях. Конечно, в наше суматошное время и взрослые способны проводить полжизни в подобном рабстве. Но я вспоминал о своих безмятежных скитаниях по сельской глубинке Британии, и вид прикованных к телефонам тинейджеров вызывал у меня содрогание.

Я думаю об этих цифровых аборигенах, не знающих ничего, кроме сетевого мира, о той жизни, которая им уготована. У этих умных и страстных молодых людей, таких же, какими были мы в их возрасте, есть возможность жить одновременно в двух мирах — цифровом (виртуальном) и телесном (реальном). Они могут переходить из одного мира в другой. Но все же интересно, какой из них они выберут, когда жизнь начнет клевать их в темечко (они влюбятся, потеряют родителей и т. д.)? От какого мира они тогда откажутся? Молодые и старые, все мы сегодня сидим на двух стульях, обитаем как бы в двух реальностях. Устремляясь к обещаниям Google и Facebook о снижении невежества и уменьшении одиночества, мы хотим достичь лучшей жизни. Но при этом забываем о множестве компромиссов, на которые приходится идти, выбрав этот путь.

Я помню то потрясающее беззаботное лето 1999 года, когда я, как многие другие молодые люди, отправился в последнее путешествие без мобильного телефона. Я несколько месяцев бродил по Озерному краю на северо-западе Англии и по Шотландским Гебридам, не понимая, что никогда больше не испытаю этого чудесного чувства полной оторванности. Я не знал тогда, что никогда больше не буду так надежно отрезан от работы, семьи, друзей. И тем не менее в те далекие девятнадцать лет, отхлебывая пиво и заедая его яблоками, я вовсе не думал, что это завершение чего-то. Я говорил себе: наконец-то я дышу полной грудью, это начало моей настоящей жизни.

Я стал единомышленником, пусть и не столь знаменитым, Генри Торо, написавшего: «Только после того, как мы потеряемся или, другими словами, только после того, как мы потеряем мир, мы начинаем обретать себя, понимать, где наше истинное место, и осознавать всю бесконечность наших отношений».

Подобно Торо и многим молодым людям, пустившимся после окончания средней школы в путешествие — без гидов, но с путеводителями в рюкзаках, я хотел побыть наедине с собой. Я чувствовал, что в тот момент мне нужно было не налаживание контактов, а установление связи с каким-то глубинным источником. Я не мог описать его словами, но чувствовал, что он находится за пределами жестких рамок, заданных школьными учебниками. Мои дни были заполнены переходами по безлюдным тропинкам, широким равнинам, названия которых я не знал и никогда не узнаю. Вечерами я обсуждал фильмы и политику с незнакомцами в деревенских пивных, а потом, счастливый, уходил дальше, в темнеющие поля вереска.

Я отлично помню тот вереск — множество холмов, покрытых шелестящими цветками. Однажды ночью я повстречал человека с морщинистым обветренным лицом, и он предложил мне присоединиться к нему — плести кровли из вереска. Он предложил стать его учеником и провести на холмистой равнине всю жизнь — рвать по утрам вереск и плести из него водонепроницаемые покрытия. В два часа ночи я согласился, но утром благоразумие возобладало, и я отправился в Хитроу**, а оттуда улетел домой.

Четырнадцать лет пролетели как один миг. Теперь земная атмосфера буквально лопается от сигналов более чем шести миллиардов мобильных телефонов. Я пишу эти строки, сидя на потертой деревянной скамье в зале ожидания вокзала канадского города Виннипег. Потягиваю кофе из пластикового стаканчика, ерошу свои седеющие волосы. Напротив меня сидят четыре подростка в удручающе дорогих футболках. Они торопятся максимально использовать двухчасовой перерыв, чтобы здесь, в городе, пообщаться по электронной почте. (Я решил путешествовать поездом, пользуясь короткими периодами воздержания от интернета в горах и на необъятных канадских равнинах.) Этим ребятам приблизительно столько же лет, сколько мне, когда мое сердце впервые было разбито, на голове еще красовалась буйная копна каштановых волос и я чуть было не стал учеником плетельщика. Они о чем-то изредка переговаривались, но в основном их внимание было занято собственными телефонами.

Согласно исследованию, проведенному Nielsen, современный среднестатистический подросток умудряется в течение месяца выдать на-гора четыре тысячи текстовых сообщений. Ребятам, сидевшим напротив меня, следовало здорово попотеть, чтобы уложиться в дневную норму. Больше всего меня поразило предельное внимание, с которым они вглядывались в светящиеся экраны. Так люди обычно смотрят на ребенка, сидящего у них на коленях. Конечно, в наше суматошное время и взрослые способны проводить полжизни в подобном рабстве. Но я вспоминал о своих безмятежных скитаниях по сельской глубинке Британии, и вид прикованных к телефонам тинейджеров вызывал у меня содрогание.

Я думаю об этих цифровых аборигенах, не знающих ничего, кроме сетевого мира, о той жизни, которая им уготована. У этих умных и страстных молодых людей, таких же, какими были мы в их возрасте, есть возможность жить одновременно в двух мирах — цифровом (виртуальном) и телесном (реальном). Они могут переходить из одного мира в другой. Но все же интересно, какой из них они выберут, когда жизнь начнет клевать их в темечко (они влюбятся, потеряют родителей и т. д.)? От какого мира они тогда откажутся? Молодые и старые, все мы сегодня сидим на двух стульях, обитаем как бы в двух реальностях. Устремляясь к обещаниям Google и Facebook о снижении невежества и уменьшении одиночества, мы хотим достичь лучшей жизни. Но при этом забываем о множестве компромиссов, на которые приходится идти, выбрав этот путь. По залу разносится невнятное объявление, одна из девушек отрывается от телефона и видит, что я пристально смотрю на нее. Она отвечает мне мгновенным взглядом женщины, привыкшей к мужскому вниманию, а потом округляет глаза, недоуменно пожимает плечами и снова склоняется над телефоном.

Безусловно, смартфон — более верный друг, чем ненадежный и непредсказуемый человек. Смартфон не внушает страха, у него не бывает перепадов настроения и дурного запаха изо рта. Наши трогательные отношения с телефонами могут показаться карикатурой на истинную привязанность, но мы забываем, что такая нежная любовь к портативной электронике не нова. Нечто подобное уже случалось в нашей жизни. В конце девяностых компьютерные существа Тамагочи и Ферби считались лучшим подарком для десятков миллионов детей. Я сам игрывал в шахматы с роботом в пустой детской (и очень радовался, что партнер не смеялся над моими проигрышами), но мне посчастливилось пропустить тотальное нашествие компьютерных друзей. Возраст дал мне возможность ощущать себя другим человеком в сравнении с теми, кто всего на несколько лет моложе. Мои младшие двоюродные братья и сестры носили в школу Тамагочи и Ферби, они постоянно следили за тем, чтобы вовремя накормить, напоить своих сложных электронных питомцев, поухаживать за ними. И питомцы получали все, что им нужно. (Попробуйте перевернуть Ферби вниз головой — он тут же запищит: «Я боюсь!») Мне, конечно, нравился мой шахматный робот, но я не любил его так, как любят людей.

Шерри Теркл, директор отдела технологических инициатив Массачусетского технологического института, проанализировала в книге Alone Together сотни бесед с детьми, увязшими в отношениях с роботами и другими технологическими игрушками. Автор рисует убедительную картину нарождающегося поколения, которое более комфортно чувствует себя с техникой, нежели с живыми людьми. Телефон прост в общении, а от людей всегда ждешь неприятностей. Общение при помощи текстовых сообщений постепенно вытесняет телефонные разговоры, чреватые непредсказуемыми ловушками. Текстовые сообщения — пусть даже они лишены утонченных интонаций — надежны и подконтрольны. И мы с удовольствием идем на эту сделку. «Тревогу вызывает тот факт, — заключает Теркл, — что упрощение и редукция отношений перестает вызывать протесты. Мы ждем такого упрощения и даже желаем его».

Мы на самом деле ждем и желаем такого упрощения. Наши телефоны изгоняют саму возможность поскучать, следовательно, они втискивают наше общение в строгий контекст, который позволяет окунуться в океан развлечений, не рискуя в нем утонуть. Подростки из автобуса нашли в своих телефонах эмоционально окрашенные дружеские отношения, но эти технологичные друзья требуют безоговорочного подчинения. Наши «контакты» организованы в соответствии с программным обеспечением телефонов, а доступ к этим контактам (в противоположность доступу к реальным людям) становится главным объектом внимания. Но, возможно, это абстрагирование от «контактов» отражает какую-то более общую тенденцию? Летом 2010 года ученые Мичиганского университета подготовили анализ исследований, проведенных с 1979 по 2009 год. Изучался уровень способности к сопереживанию среди студентов американских колледжей. Выяснилось, что у современных студентов он снизился на сорок процентов по сравнению с показателями семидесятых-восьмидесятых годов. Такие же подсчеты, сделанные в университете Сан-Диего, продемонстрировали, что среди современной молодежи вырос уровень нарциссизма. Я и сам заметил: мои контакты с друзьями становятся менее эмоциональными, фильтруясь смайликами и текстовыми сокращениями телефона.

Когда я раздумываю над навыками межличностного общения аборигенов цифрового мира, распыляющих свое внимание как раз в то время, когда они должны были бы его концентрировать, мне приходит в голову, что в этом отношении старшее поколение имеет перед ними огромное преимущество. Я, например, не понимаю, как можно нанять на работу человека, неспособного мыслить законченными предложениями. Единственным преимуществом молодого поколения будет его молодость и, если угодно, сексапильность, за которую представители пожилого поколения склонны многое прощать. Но не надо забывать, думаю я, что молодость проходит. И что сможет предъявить пятидесятилетний недоросль, кроме умения обращаться с цифровой техникой, которая и сделала его инфантильным? Это, конечно, фантазии. Пятидесятилетний будет докой по многоцелевым задачам в многозадачном мире. Мои представления о профессиональной этике просто выйдут из моды.

По залу разносится невнятное объявление, одна из девушек отрывается от телефона и видит, что я пристально смотрю на нее. Она отвечает мне мгновенным взглядом женщины, привыкшей к мужскому вниманию, а потом округляет глаза, недоуменно пожимает плечами и снова склоняется над телефоном.

Безусловно, смартфон — более верный друг, чем ненадежный и непредсказуемый человек. Смартфон не внушает страха, у него не бывает перепадов настроения и дурного запаха изо рта. Наши трогательные отношения с телефонами могут показаться карикатурой на истинную привязанность, но мы забываем, что такая нежная любовь к портативной электронике не нова. Нечто подобное уже случалось в нашей жизни. В конце девяностых компьютерные существа Тамагочи и Ферби считались лучшим подарком для десятков миллионов детей. Я сам игрывал в шахматы с роботом в пустой детской (и очень радовался, что партнер не смеялся над моими проигрышами), но мне посчастливилось пропустить тотальное нашествие компьютерных друзей. Возраст дал мне возможность ощущать себя другим человеком в сравнении с теми, кто всего на несколько лет моложе. Мои младшие двоюродные братья и сестры носили в школу Тамагочи и Ферби, они постоянно следили за тем, чтобы вовремя накормить, напоить своих сложных электронных питомцев, поухаживать за ними. И питомцы получали все, что им нужно. (Попробуйте перевернуть Ферби вниз головой — он тут же запищит: «Я боюсь!») Мне, конечно, нравился мой шахматный робот, но я не любил его так, как любят людей.

Шерри Теркл, директор отдела технологических инициатив Массачусетского технологического института, проанализировала в книге Alone Together сотни бесед с детьми, увязшими в отношениях с роботами и другими технологическими игрушками. Автор рисует убедительную картину нарождающегося поколения, которое более комфортно чувствует себя с техникой, нежели с живыми людьми. Телефон прост в общении, а от людей всегда ждешь неприятностей. Общение при помощи текстовых сообщений постепенно вытесняет телефонные разговоры, чреватые непредсказуемыми ловушками. Текстовые сообщения — пусть даже они лишены утонченных интонаций — надежны и подконтрольны. И мы с удовольствием идем на эту сделку. «Тревогу вызывает тот факт, — заключает Теркл, — что упрощение и редукция отношений перестает вызывать протесты. Мы ждем такого упрощения и даже желаем его».

Мы на самом деле ждем и желаем такого упрощения. Наши телефоны изгоняют саму возможность поскучать, следовательно, они втискивают наше общение в строгий контекст, который позволяет окунуться в океан развлечений, не рискуя в нем утонуть. Подростки из автобуса нашли в своих телефонах эмоционально окрашенные дружеские отношения, но эти технологичные друзья требуют безоговорочного подчинения. Наши «контакты» организованы в соответствии с программным обеспечением телефонов, а доступ к этим контактам (в противоположность доступу к реальным людям) становится главным объектом внимания. Но, возможно, это абстрагирование от «контактов» отражает какую-то более общую тенденцию? Летом 2010 года ученые Мичиганского университета подготовили анализ исследований, проведенных с 1979 по 2009 год. Изучался уровень способности к сопереживанию среди студентов американских колледжей. Выяснилось, что у современных студентов он снизился на сорок процентов по сравнению с показателями семидесятых-восьмидесятых годов. Такие же подсчеты, сделанные в университете Сан-Диего, продемонстрировали, что среди современной молодежи вырос уровень нарциссизма. Я и сам заметил: мои контакты с друзьями становятся менее эмоциональными, фильтруясь смайликами и текстовыми сокращениями телефона.

Когда я раздумываю над навыками межличностного общения аборигенов цифрового мира, распыляющих свое внимание как раз в то время, когда они должны были бы его концентрировать, мне приходит в голову, что в этом отношении старшее поколение имеет перед ними огромное преимущество. Я, например, не понимаю, как можно нанять на работу человека, неспособного мыслить законченными предложениями. Единственным преимуществом молодого поколения будет его молодость и, если угодно, сексапильность, за которую представители пожилого поколения склонны многое прощать. Но не надо забывать, думаю я, что молодость проходит. И что сможет предъявить пятидесятилетний недоросль, кроме умения обращаться с цифровой техникой, которая и сделала его инфантильным? Это, конечно, фантазии. Пятидесятилетний будет докой по многоцелевым задачам в многозадачном мире. Мои представления о профессиональной этике просто выйдут из моды. В истории человечества еще не было периодов, когда между двумя следующими друг за другом поколениями возникал бы столь разительный когнитивный диссонанс. Причина в том, что никогда изменения не проходили столь стремительно. Оцените скорость проникновения новшеств. Сколько требуется времени, чтобы новую технологию освоили пятьдесят миллионов человек? Радиосвязи для этого понадобилось тридцать восемь лет, телефону — двадцать лет, телевидению — тринадцать. Но всемирной паутине хватило всего четырех лет, Facebook пятьдесят миллионов человек овладели за 3,6 года, Twitter — за три, а айпад — за два. Системе Google Plus, которую многие считают бесполезной, потребовалось 88 дней на то, чтобы ее освоили пятьдесят миллионов человек. Скорость усвоения технологий потрясает воображение: прошло всего одно поколение после появления первого мобильного телефона (1973 год), а сейчас в мобильных сетях зарегистрированы 6,8 миллиарда абонентов, то есть примерно столько, сколько составляет население земного шара. В Южной Корее число телефонов составляет 99 процентов численности населения. В России, Китае и Бразилии треть населения владеет двумя мобильными телефонами, а в Китае, кроме того (либо по причине отчетливого разделения сфер жизни, либо из-за пользования различными тарифами в разное время суток), у шести процентов населения по три мобильных телефона.

Мы становимся свидетелями мгновенно возникшей поголовной вовлеченности, массированного и быстрого сдвига в общественном поведении. Может случиться, что человек, отключенный от этого потока новых технологий (или просто не интересующийся ими), станет через несколько лет абсолютно чуждым молодому поколению. Выйдите хотя бы ненадолго из этого стремительного потока — и вы не сможете в него вернуться. Я отказался от видеоигр около десяти лет назад и уже полностью выпал из тренда. Современные игры кажутся мне бессмысленными и даже вызывающими маниакальность, хотя многие люди, в том числе и старше меня, прекрасно ориентируются в новинках этой индустрии.

Есть особое наслаждение в надежде на настоящую жизнь, а не ту серую реальность, тусклую и неинтересную. Янг обсуждает ощущение «звездного часа», поражающего нас в тот момент, когда мы сообщаем миру о своем существовании. Она пишет: «Публичное отслеживание собственных действий... разоблачительно и откровенно, а следовательно, для некоторых из нас служит сильным мотивирующим средством». В реальности жизнь за пределами таких упорядоченных и регулируемых учреждений, как школа, предприятие и тюрьма, лишена «звездных минут». Она проходит серо и буднично, и никто не говорит нам, хорошо или плохо мы поступаем. Но опубликуйте свои переживания в сети, и система институционального одобрения тут же отреагирует — «лайками» на ваши фотографии, комментариями по поводу изменения статуса и т. д. Отправляя все это в сеть, некоторые люди начинают ощущать собственное бессмертие. Ведь в интернете записи хранятся практически вечно, как старый альбом с пожелтевшими вырезками из газет и журналов. Все это создает и усиливает ощущение упорядоченной жизни. Интернет придает нам уверенность, нас одобряют, мы становимся известными и значимыми.