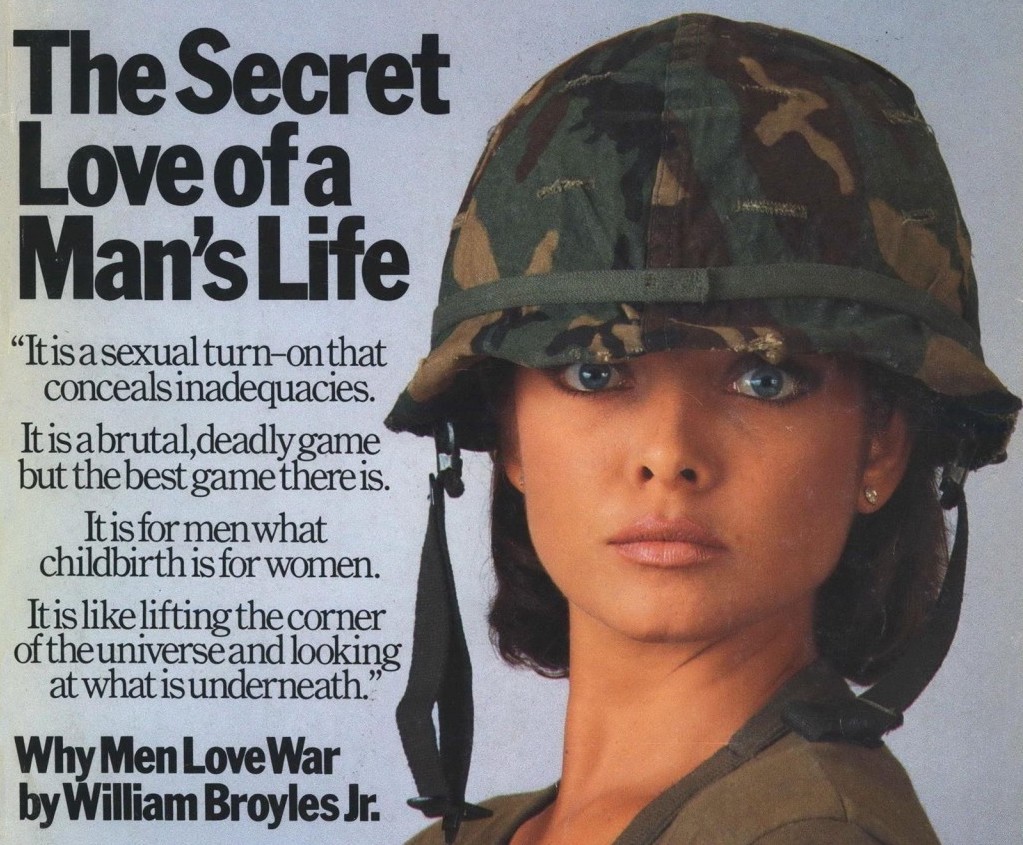

Репортажи о войне во Вьетнаме выходили в Esquire с 1966 года. Джон Сэк проследил путь первой пехотной дивизии от тренировочного лагеря в Нью-Джерси до базы Лаи Кхе — очерк «М» размером 33 тысячи слов остается самым длинным в истории журнала. Майкл Герр провел на фронте 18 месяцев, его репортажи легли в основу сценария «Апокалипсиса сегодня». Сьюзен Зонтаг, побывав в Ханое, написала антивоенный манифест. Спустя девять лет после окончания войны вышло эссе ветерана Уильяма Бройлза — по следам его встречи с однополчанами и поездки по местам боевых действий.

В последний раз я видел Хайерса во Вьетнаме, на рисовом поле. Ему тогда было девятнадцать. Он служил радистом в моем полку и глубоко презирал дисциплину. Месяцами мы находились с ним рядом — нас разделяло не более трех футов. Потом он отправился домой, и встретились мы только через пятнадцать лет, случайно, прошлой зимой, у мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне. Еще несколько месяцев спустя я приехал в гости к Хайерсу и его жене Сьюзен в Вермонт, где они держат небольшой пансион. В первое же утро мы встали ни свет ни заря, пытаясь спасти пять новорожденных кроликов. Хайерс соорудил в сарае гнездо из соломы и кроличьей шерсти и приспособил лампу, чтобы обогреть детенышей.

— Чего люди не понимают, — говорил Хайерс, нежно поднимая крольчат и по одному пересаживая их в гнездо, — это что во Вьетнаме было круто. Мне страшно там нравилось. Страшно нравилось, но я не могу никому об этом сказать.

Хайерсу нравилась война. Я ехал из Вермонта сквозь буран, мои дети спали на заднем сиденье, и я признался себе, что тогда, много лет назад, мне тоже нравилась война, нравилась сильнее, чем я мог осознать. И в то же самое время я ее ненавидел. Спросите меня, спросите любого, кто был на войне, — скорее всего, вам ответят, что не хотят об этом говорить, как бы потому, что эти воспоминания так ужасны, так ненавистны нам, что мы хотим похоронить их навсегда. И ведь понятно, за что все ненавидят войну. Война чудовищна, безобразна, жестока — было бы логично, если бы мы ее ненавидели. Но я подозреваю, что большинству мужчин, прошедших войну, если они не станут себе лгать, придется признаться, что где-то глубоко внутри она нравилась им, нравилась больше всего, что им довелось пережить до или после. Но как объяснить это жене, детям, родителям, друзьям?

Вот почему мужчины, которым сейчас за шестьдесят или за семьдесят, сидят в своих гаражах и бильярдных по всей Америке и думают, что не было в их жизни ничего лучше дня, когда они высаживались на парашютах на авианосец «Сент-Ло» или с боем брали блиндаж на Окинаве. Вот почему ветераны на своих встречах неловко накачиваются спиртным и вымученно изображают чувство товарищества, все сильнее мрачнея и пряча подступающие слезы: вы снова вместе, эти люди были тебе как братья, но это уже не то, и всегда будет не то. Вот почему, вернувшись из Вьетнама, мы потерянно слонялись, не зная, чем себя занять, не испытывая интереса ни к кому и ни к чему. Что-то навсегда ушло из нашей жизни, и вели мы себя как люди, потерявшие величайшую любовь и не смеющие никому в этом признаться.

Мы не могли выразить своих чувств отчасти потому, что для них не было языка: гражданские прилагательные, существительные, глаголы и наречия созданы как будто для другой вселенной. Не существует метафор, которые могли бы связать войну с повседневной жизнью. Но кроме того, вероятно, мы молчали, потому что стыдились. Все наше воспитание восставало против любви к войне. В лучшем случае война — неизбежное зло, патриотический долг, который нужно выполнить и оставить в прошлом. Любить войну значило предать те самые ценности, за которые мы воевали. Стать бесчувственным ублюдком-реакционером.

Но, быть может, еще опаснее, как для отдельных людей, так и для целых наций, скрывать причины, которые заставляют нас любить войну. В фильме «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль, играющий командира «воздушной кавалерии», печально замечает, наблюдая особенно кровавую батальную сцену: «Знаешь, когда-нибудь эта война закончится». Конечно, нам показывают психопата, который украшает трупы врагов игральными картами и мчится на поле боя под вагнеровские раскаты. Мы смеемся над ним: ха, таких людей не бывает. Но в прошлом году в Гренаде американские мальчики шли в бой под музыку Вагнера — новое поколение, подражающее героям фильмов о Вьетнаме, как мы подражали фильмам о Второй мировой. Ничему не научившись, ничего не помня.

[caption id="" align="alignnone" width="343"]

В последний раз я видел Хайерса во Вьетнаме, на рисовом поле. Ему тогда было девятнадцать. Он служил радистом в моем полку и глубоко презирал дисциплину. Месяцами мы находились с ним рядом — нас разделяло не более трех футов. Потом он отправился домой, и встретились мы только через пятнадцать лет, случайно, прошлой зимой, у мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне. Еще несколько месяцев спустя я приехал в гости к Хайерсу и его жене Сьюзен в Вермонт, где они держат небольшой пансион. В первое же утро мы встали ни свет ни заря, пытаясь спасти пять новорожденных кроликов. Хайерс соорудил в сарае гнездо из соломы и кроличьей шерсти и приспособил лампу, чтобы обогреть детенышей.

— Чего люди не понимают, — говорил Хайерс, нежно поднимая крольчат и по одному пересаживая их в гнездо, — это что во Вьетнаме было круто. Мне страшно там нравилось. Страшно нравилось, но я не могу никому об этом сказать.

Хайерсу нравилась война. Я ехал из Вермонта сквозь буран, мои дети спали на заднем сиденье, и я признался себе, что тогда, много лет назад, мне тоже нравилась война, нравилась сильнее, чем я мог осознать. И в то же самое время я ее ненавидел. Спросите меня, спросите любого, кто был на войне, — скорее всего, вам ответят, что не хотят об этом говорить, как бы потому, что эти воспоминания так ужасны, так ненавистны нам, что мы хотим похоронить их навсегда. И ведь понятно, за что все ненавидят войну. Война чудовищна, безобразна, жестока — было бы логично, если бы мы ее ненавидели. Но я подозреваю, что большинству мужчин, прошедших войну, если они не станут себе лгать, придется признаться, что где-то глубоко внутри она нравилась им, нравилась больше всего, что им довелось пережить до или после. Но как объяснить это жене, детям, родителям, друзьям?

Вот почему мужчины, которым сейчас за шестьдесят или за семьдесят, сидят в своих гаражах и бильярдных по всей Америке и думают, что не было в их жизни ничего лучше дня, когда они высаживались на парашютах на авианосец «Сент-Ло» или с боем брали блиндаж на Окинаве. Вот почему ветераны на своих встречах неловко накачиваются спиртным и вымученно изображают чувство товарищества, все сильнее мрачнея и пряча подступающие слезы: вы снова вместе, эти люди были тебе как братья, но это уже не то, и всегда будет не то. Вот почему, вернувшись из Вьетнама, мы потерянно слонялись, не зная, чем себя занять, не испытывая интереса ни к кому и ни к чему. Что-то навсегда ушло из нашей жизни, и вели мы себя как люди, потерявшие величайшую любовь и не смеющие никому в этом признаться.

Мы не могли выразить своих чувств отчасти потому, что для них не было языка: гражданские прилагательные, существительные, глаголы и наречия созданы как будто для другой вселенной. Не существует метафор, которые могли бы связать войну с повседневной жизнью. Но кроме того, вероятно, мы молчали, потому что стыдились. Все наше воспитание восставало против любви к войне. В лучшем случае война — неизбежное зло, патриотический долг, который нужно выполнить и оставить в прошлом. Любить войну значило предать те самые ценности, за которые мы воевали. Стать бесчувственным ублюдком-реакционером.

Но, быть может, еще опаснее, как для отдельных людей, так и для целых наций, скрывать причины, которые заставляют нас любить войну. В фильме «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль, играющий командира «воздушной кавалерии», печально замечает, наблюдая особенно кровавую батальную сцену: «Знаешь, когда-нибудь эта война закончится». Конечно, нам показывают психопата, который украшает трупы врагов игральными картами и мчится на поле боя под вагнеровские раскаты. Мы смеемся над ним: ха, таких людей не бывает. Но в прошлом году в Гренаде американские мальчики шли в бой под музыку Вагнера — новое поколение, подражающее героям фильмов о Вьетнаме, как мы подражали фильмам о Второй мировой. Ничему не научившись, ничего не помня.

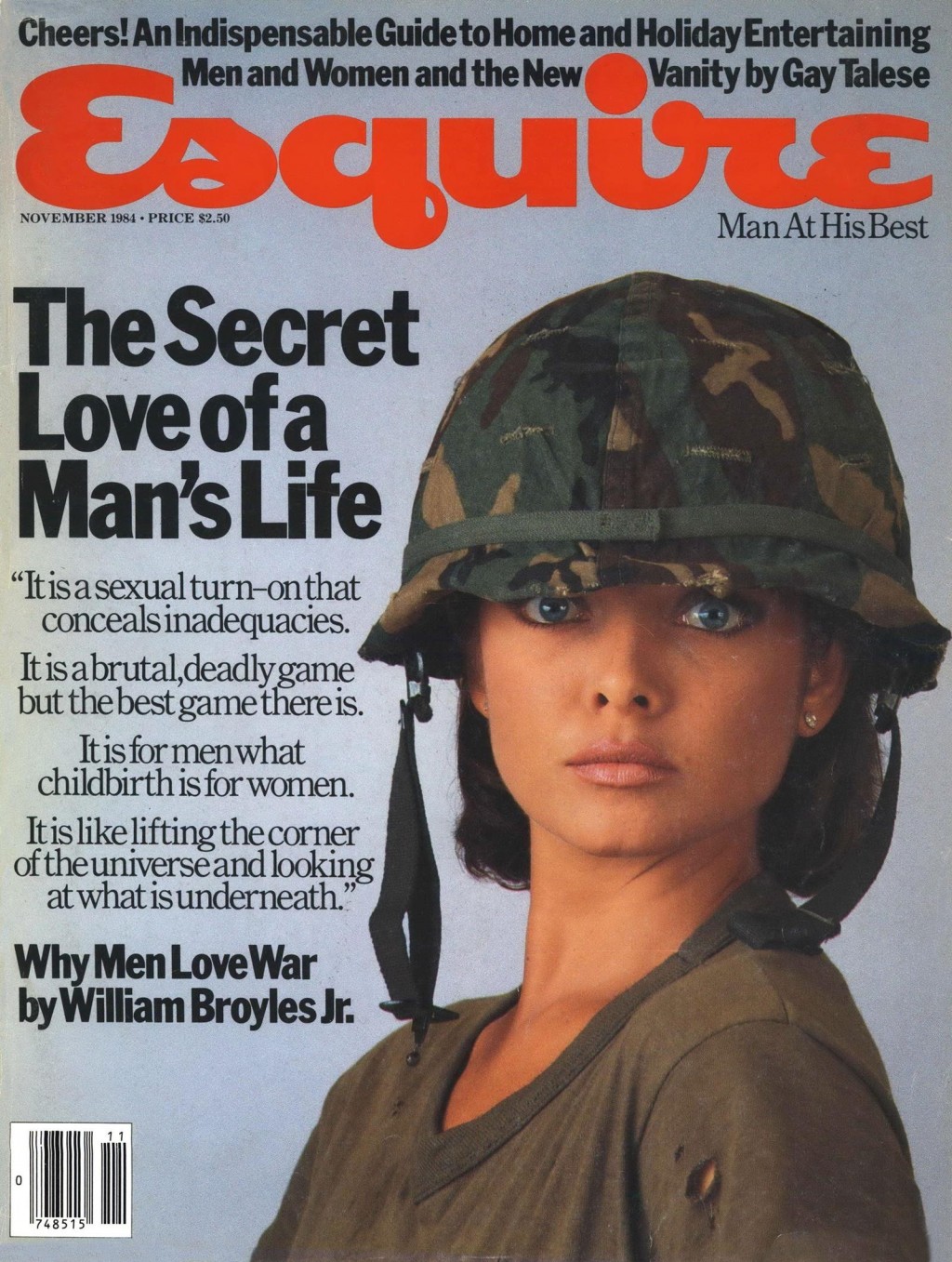

[caption id="" align="alignnone" width="343"] Переброска 2-го батальона 14-го пехотного полка армии США в ходе операции Wahiawa, провинция Биньзыонг, Южный Вьетнам, май 1966 года.[/caption]

Альфред Кейзин писал, что война — перманентное состояние человека двадцатого века. Он прав лишь отчасти. Война — перманентное состояние человека, и точка. Люди вечно воюют по самым разным поводам — от Елены Троянской до уха капитана Дженкинса. Два миллиона французов и англичан погибли в грязных окопах Первой мировой только потому, что студент застрелил эрцгерцога. На самом деле причины не имеют значения. Каждой войне есть своя причина и каждой причине — своя война.

Веками люди надеялись, что со временем придет прогресс, а с прогрессом — мир. Но прогресс просто дал людям средства сделать войну еще более ужасной; сражения наших предков-дикарей не идут ни в какое сравнение с теми чудовищными войнами, которые были развязаны в двадцатом веке, на фоне этого упорядоченного, прекрасного, цивилизованного европейского пейзажа, где все умеют читать, а классическая музыка играет в каждом деревенском кафе. Война не аберрация, а член семьи, этакий сумасшедший дядюшка, которого мы — безуспешно! — пытаемся запереть в подвале.

Возьмем меня. Я человек мирный. Не дрался со школьных лет. Если закрыть глаза на то, что я хищник-мясоед, у меня нет никакой жажды крови, мне не нравится убивать животных, рыб или даже насекомых. Я провожу свои дни в относительном довольстве, наполняя их работой и бытовыми заботами. Теперь я к тому же отец, а существо мужского пола, поучаствовавшее в создании новой жизни — природный враг войны. Я видел, что война творит с детьми, как она делает их убийцами или жертвами, отнимает у них родителей, кров, невинность — крадет их детство, оставляет след на их телах, умах, душах.

Во Вьетнаме я в основном продирался сквозь джунгли и рисовые поля без особых приключений, но я видел достаточно, чтобы знать, что никогда больше не захочу воевать и сделаю все возможное, чтобы не воевал мой сын. Так почему же в самые неподходящие моменты — когда я сижу на деловой встрече, когда еду на работу, на закате среди играющих детей — мои мысли обращаются к тому времени пятнадцать лет назад, к войне, в которую я не верил и в которой не хотел участвовать? Почему я скучаю о ней?

Я скучаю о ней, потому что я любил ее. Любил странной и мучительной любовью. Когда я говорю про любовь к войне, я не имею в виду романтическое представление о ней, которое так зачаровывало поколения, выросшие на романах Вальтера Скотта. То немногое, что осталось от этой романтики, было втоптано в грязь Вердена и Пашендейля: честь и слава не могут пережить автоматную очередь. И это не бездумное блаженство мученичества, которое заставляет иранских подростков идти с палками на иракские танки. Я также не имею в виду истерию, которая охватывает порой целые страны, — как в тот раз, когда во время войны за Фолклендские острова английская пресса воспламенила страсти, таившиеся под прохладным фасадом Британии. Это война с подставными фигурами, возбуждение от соучастия без всякого риска, страсть публики к крови. Эту страсть легко раздуть, для этого достаточно захватить даже такой маленький остров, как Гренада. Как всякая страсть, пока она длится, она затмевает все — отметает любые национальные проблемы, и этот эффект всегда эксплуатируют диктаторы, короли и президенты, с тех пор как существует цивилизация.

И я не имею в виду любовь к войне как зависимость, с ее наркотическим кайфом, когда безумцы посылают по почте своим возлюбленным отрезанные уши врагов, когда у пилотов встает исключительно, если врубить полный форсаж на F-4. И, наконец, я не говорю о том чувстве, которое охватывает сегодня некоторых мужчин моего возраста — мужчин, которые не пошли на войну и теперь испытывают ностальгическую тоску по тому, что упущено, по классическому мужскому опыту, подобно тому, как женщины, не родившие детей, беспокоятся, что пропустили что-то важное в женской жизни, не ценили то, что когда-то было им доступно.

Я задаюсь вопросом, почему думающие и любящие мужчины любят войну, даже зная и ненавидя ее. Как всякая любовь, любовь к войне имеет сложные и иногда противоречивые причины. Некоторые из них можно обсуждать сравнительно безболезненно; другие слишком глубоки и заставляют зайти чересчур далеко. Давайте сначала разберемся с причинами более уважительными.

Часть любви к войне происходит от того, что это опыт большой интенсивности; она коренится в фундаментальной человеческой страсти свидетельства, созерцания событий, которую Библия называет «похоть очей», а морпехи во Вьетнаме называли «трахать глазами». Война останавливает время, концентрирует опыт до ощущения ужасного экстаза. Темная противоположность этого момента страсти отражена в «Оде к греческой вазе» Джона Китса: «Навек тепла и неприкосновенна, / Ты вечно дышишь, вечно молода». Война предлагает бесконечную череду экзотических впечатлений, про каждое из которых ты мысленно восклицаешь «охренеть!» — и их хватает на всю жизнь.

Большинство людей боится свободы; война устраняет эту боязнь. Подобно племенному вождю, она устанавливает порядок и дисциплину, а вместе с ними приходит и чувство безопасности, и неодолимая жажда бунта, постоянное желание сорваться с цепи, пролететь над гнездом кукушки. Прекрасный пример — ночные рейды. Я помню один такой тщательно спланированный и исполненный налет на нашего главного врага — я имею в виду армию США, а не северных вьетнамцев — с целью добычи легких одеял и жидкого средства для чистки винтовок; позже, отмечая повышение в звании, я повторил такой налет, целью стали холодильник и кондиционер для нашего офиса. Чтобы не столкнуться с вьетнамской полицией, мы связали простыни и спустились с верхнего этажа склада. Как-то раз мой друг, ныне уважаемый член дипломатического корпуса, спрятался в свернутом восточном ковре, а остальные уехали на грузовике, и ему пришлось возвращаться на базу, за шесть миль, абсолютно голым. Война крадет нашу молодость, но взамен разрешает играть в мальчишеские игры.

Война замещает сложные серые зоны повседневной жизни жутковатой невозмутимой ясностью. На войне ты обычно знаешь, кто тебе друг, а кто враг, и знаешь, как поступать с теми и с другими. (Это, кстати, была одна из наших главных проблем во Вьетнаме: там отличить друга от врага было нелегко, прямо как в обычной жизни.)

Война — это бегство из повседневности в особый мир, где узы, привязывающие нас к ежедневным обязанностям, — узы работы, общества, семьи — исчезают. На войне все ставки сделаны. Это фронтир за последним поселением, это Лас-Вегас. Люди, преуспевшие в мирной жизни, не всегда преуспевают на войне, порой на коне оказываются отщепенцы и неудачники. Лучший пример — У. С. Грант, который продавал дрова на улицах Сент-Луиса, а четыре года спустя уже командовал армией конфедератов. Я и сам знал многих морпехов, которые были великими воинами, однако с трудом могли приспособиться к гражданской жизни.

Хорошо помню Кирби, тощего паренька с татуировкой «Только ты и мой Господь» на плече. Кирби дважды продлевал срок своей службы во Вьетнаме. Когда его связи с официальными организациями любого рода прервались, он жил один в самых опасных районах, бродил там днем и ночью, одетый лишь в потрепанные армейские штаны с заткнутым за пояс «кольтом» 45 калибра. Его тощие руки и плечи были черными, как у испанского контрабандиста.

Однажды наш патруль обнаружил его на полу какой-то хижины с пулевым ранением в руке. Девушка в черной пижаме пыталась его перевязать. Он попросил сигарету, а затем окинул меня взглядом, словно решая, стою ли я того, чтоб рассказать мне, что случилось.

— Я хотел съесть манго, средь бела дня, а тут, черти их возьми, три вьетконговских офицера в своих пижонских формах. Карта у них на столе разложена, разглядывают ее, расположились как дома. Они смотрят на меня, я — на них. Они за свои макаровы, я — за свой кольт.

— Ну? И что дальше? — спросил я.

— Ну шлепнул я их, — ответил он и пыхнул сигаретой. Еще один обычный рабочий день, убил троих, поскольку хотел съесть манго.

— Как ты вообще собираешься возвращаться к нормальной жизни? — спросил я его. (Напрасные опасения. Через несколько месяцев десятилетняя вьетконговская девчонка взорвала его при помощи управляемой мины-ловушки.)

Война — это чудовищная, смертельная игра, но это именно игра, лучшая из всех. А мужчины любят игры. Можно вернуться с войны с покалеченным телом или рассудком, можно вообще не вернуться. Но если ты вернешься целым, то будешь знать, что исследовал такие уголки души, которые у большинства людей навсегда останутся не нанесенными на карту. Ничто из того, что я когда-либо изучал, не было таким сложным, требующим такого творческого подхода, как тактика мелких подразделений во Вьетнаме. Ни один вид спорта не заставлял меня так отчетливо ощущать предел моих физических и эмоциональных сил.

Однажды ночью, вскоре после того, как я попал во Вьетнам, сторожевые на посту моего взвода услышали, что где-то рядом движется враг. У меня пересохло во рту, я не мог говорить, мои губы не могли произнести ни звука. Мозг выключился, будто его выдернули из розетки, я чувствовал лишь глухое гудение во всем теле, какой-то поток проходил сквозь меня, словно электричество по проводу. Через минуту я смог хотя бы хрюкнуть, что и сделал, пока Хайерс отдавал приказы командирам отделений, вызывал артиллерию и поддержку с воздуха. Я был в ужасе. Я сгорал со стыда. И я не мог дождаться, когда все это повторится снова.

Постоянная эмоция войны, даже если все другие эмоции блекнут, — это чувство братства. Боевой товарищ — тот, кому можно доверить что угодно, потому что ты доверяешь ему жизнь. «В отличие от брака, — писал Филип Капуто в „Военном слухе“ — это связь, которую нельзя разорвать словом, скукой или разводом, ничем, кроме смерти». Несмотря на репутацию крайней реакционности, война — единственная утопия, доступная большинству из нас. Не имеют значения никакие личные богатства и преимущества: важна только группа. Каждый делит с товарищами все, что у него есть. Здесь нет особого процесса отбора, просто любовь, у которой нет причин, для которой не имеет значения раса, личность, образование — все то, что так важно в мирное время. Это братская любовь в чистом виде.

[caption id="" align="alignnone" width="343"]

Переброска 2-го батальона 14-го пехотного полка армии США в ходе операции Wahiawa, провинция Биньзыонг, Южный Вьетнам, май 1966 года.[/caption]

Альфред Кейзин писал, что война — перманентное состояние человека двадцатого века. Он прав лишь отчасти. Война — перманентное состояние человека, и точка. Люди вечно воюют по самым разным поводам — от Елены Троянской до уха капитана Дженкинса. Два миллиона французов и англичан погибли в грязных окопах Первой мировой только потому, что студент застрелил эрцгерцога. На самом деле причины не имеют значения. Каждой войне есть своя причина и каждой причине — своя война.

Веками люди надеялись, что со временем придет прогресс, а с прогрессом — мир. Но прогресс просто дал людям средства сделать войну еще более ужасной; сражения наших предков-дикарей не идут ни в какое сравнение с теми чудовищными войнами, которые были развязаны в двадцатом веке, на фоне этого упорядоченного, прекрасного, цивилизованного европейского пейзажа, где все умеют читать, а классическая музыка играет в каждом деревенском кафе. Война не аберрация, а член семьи, этакий сумасшедший дядюшка, которого мы — безуспешно! — пытаемся запереть в подвале.

Возьмем меня. Я человек мирный. Не дрался со школьных лет. Если закрыть глаза на то, что я хищник-мясоед, у меня нет никакой жажды крови, мне не нравится убивать животных, рыб или даже насекомых. Я провожу свои дни в относительном довольстве, наполняя их работой и бытовыми заботами. Теперь я к тому же отец, а существо мужского пола, поучаствовавшее в создании новой жизни — природный враг войны. Я видел, что война творит с детьми, как она делает их убийцами или жертвами, отнимает у них родителей, кров, невинность — крадет их детство, оставляет след на их телах, умах, душах.

Во Вьетнаме я в основном продирался сквозь джунгли и рисовые поля без особых приключений, но я видел достаточно, чтобы знать, что никогда больше не захочу воевать и сделаю все возможное, чтобы не воевал мой сын. Так почему же в самые неподходящие моменты — когда я сижу на деловой встрече, когда еду на работу, на закате среди играющих детей — мои мысли обращаются к тому времени пятнадцать лет назад, к войне, в которую я не верил и в которой не хотел участвовать? Почему я скучаю о ней?

Я скучаю о ней, потому что я любил ее. Любил странной и мучительной любовью. Когда я говорю про любовь к войне, я не имею в виду романтическое представление о ней, которое так зачаровывало поколения, выросшие на романах Вальтера Скотта. То немногое, что осталось от этой романтики, было втоптано в грязь Вердена и Пашендейля: честь и слава не могут пережить автоматную очередь. И это не бездумное блаженство мученичества, которое заставляет иранских подростков идти с палками на иракские танки. Я также не имею в виду истерию, которая охватывает порой целые страны, — как в тот раз, когда во время войны за Фолклендские острова английская пресса воспламенила страсти, таившиеся под прохладным фасадом Британии. Это война с подставными фигурами, возбуждение от соучастия без всякого риска, страсть публики к крови. Эту страсть легко раздуть, для этого достаточно захватить даже такой маленький остров, как Гренада. Как всякая страсть, пока она длится, она затмевает все — отметает любые национальные проблемы, и этот эффект всегда эксплуатируют диктаторы, короли и президенты, с тех пор как существует цивилизация.

И я не имею в виду любовь к войне как зависимость, с ее наркотическим кайфом, когда безумцы посылают по почте своим возлюбленным отрезанные уши врагов, когда у пилотов встает исключительно, если врубить полный форсаж на F-4. И, наконец, я не говорю о том чувстве, которое охватывает сегодня некоторых мужчин моего возраста — мужчин, которые не пошли на войну и теперь испытывают ностальгическую тоску по тому, что упущено, по классическому мужскому опыту, подобно тому, как женщины, не родившие детей, беспокоятся, что пропустили что-то важное в женской жизни, не ценили то, что когда-то было им доступно.

Я задаюсь вопросом, почему думающие и любящие мужчины любят войну, даже зная и ненавидя ее. Как всякая любовь, любовь к войне имеет сложные и иногда противоречивые причины. Некоторые из них можно обсуждать сравнительно безболезненно; другие слишком глубоки и заставляют зайти чересчур далеко. Давайте сначала разберемся с причинами более уважительными.

Часть любви к войне происходит от того, что это опыт большой интенсивности; она коренится в фундаментальной человеческой страсти свидетельства, созерцания событий, которую Библия называет «похоть очей», а морпехи во Вьетнаме называли «трахать глазами». Война останавливает время, концентрирует опыт до ощущения ужасного экстаза. Темная противоположность этого момента страсти отражена в «Оде к греческой вазе» Джона Китса: «Навек тепла и неприкосновенна, / Ты вечно дышишь, вечно молода». Война предлагает бесконечную череду экзотических впечатлений, про каждое из которых ты мысленно восклицаешь «охренеть!» — и их хватает на всю жизнь.

Большинство людей боится свободы; война устраняет эту боязнь. Подобно племенному вождю, она устанавливает порядок и дисциплину, а вместе с ними приходит и чувство безопасности, и неодолимая жажда бунта, постоянное желание сорваться с цепи, пролететь над гнездом кукушки. Прекрасный пример — ночные рейды. Я помню один такой тщательно спланированный и исполненный налет на нашего главного врага — я имею в виду армию США, а не северных вьетнамцев — с целью добычи легких одеял и жидкого средства для чистки винтовок; позже, отмечая повышение в звании, я повторил такой налет, целью стали холодильник и кондиционер для нашего офиса. Чтобы не столкнуться с вьетнамской полицией, мы связали простыни и спустились с верхнего этажа склада. Как-то раз мой друг, ныне уважаемый член дипломатического корпуса, спрятался в свернутом восточном ковре, а остальные уехали на грузовике, и ему пришлось возвращаться на базу, за шесть миль, абсолютно голым. Война крадет нашу молодость, но взамен разрешает играть в мальчишеские игры.

Война замещает сложные серые зоны повседневной жизни жутковатой невозмутимой ясностью. На войне ты обычно знаешь, кто тебе друг, а кто враг, и знаешь, как поступать с теми и с другими. (Это, кстати, была одна из наших главных проблем во Вьетнаме: там отличить друга от врага было нелегко, прямо как в обычной жизни.)

Война — это бегство из повседневности в особый мир, где узы, привязывающие нас к ежедневным обязанностям, — узы работы, общества, семьи — исчезают. На войне все ставки сделаны. Это фронтир за последним поселением, это Лас-Вегас. Люди, преуспевшие в мирной жизни, не всегда преуспевают на войне, порой на коне оказываются отщепенцы и неудачники. Лучший пример — У. С. Грант, который продавал дрова на улицах Сент-Луиса, а четыре года спустя уже командовал армией конфедератов. Я и сам знал многих морпехов, которые были великими воинами, однако с трудом могли приспособиться к гражданской жизни.

Хорошо помню Кирби, тощего паренька с татуировкой «Только ты и мой Господь» на плече. Кирби дважды продлевал срок своей службы во Вьетнаме. Когда его связи с официальными организациями любого рода прервались, он жил один в самых опасных районах, бродил там днем и ночью, одетый лишь в потрепанные армейские штаны с заткнутым за пояс «кольтом» 45 калибра. Его тощие руки и плечи были черными, как у испанского контрабандиста.

Однажды наш патруль обнаружил его на полу какой-то хижины с пулевым ранением в руке. Девушка в черной пижаме пыталась его перевязать. Он попросил сигарету, а затем окинул меня взглядом, словно решая, стою ли я того, чтоб рассказать мне, что случилось.

— Я хотел съесть манго, средь бела дня, а тут, черти их возьми, три вьетконговских офицера в своих пижонских формах. Карта у них на столе разложена, разглядывают ее, расположились как дома. Они смотрят на меня, я — на них. Они за свои макаровы, я — за свой кольт.

— Ну? И что дальше? — спросил я.

— Ну шлепнул я их, — ответил он и пыхнул сигаретой. Еще один обычный рабочий день, убил троих, поскольку хотел съесть манго.

— Как ты вообще собираешься возвращаться к нормальной жизни? — спросил я его. (Напрасные опасения. Через несколько месяцев десятилетняя вьетконговская девчонка взорвала его при помощи управляемой мины-ловушки.)

Война — это чудовищная, смертельная игра, но это именно игра, лучшая из всех. А мужчины любят игры. Можно вернуться с войны с покалеченным телом или рассудком, можно вообще не вернуться. Но если ты вернешься целым, то будешь знать, что исследовал такие уголки души, которые у большинства людей навсегда останутся не нанесенными на карту. Ничто из того, что я когда-либо изучал, не было таким сложным, требующим такого творческого подхода, как тактика мелких подразделений во Вьетнаме. Ни один вид спорта не заставлял меня так отчетливо ощущать предел моих физических и эмоциональных сил.

Однажды ночью, вскоре после того, как я попал во Вьетнам, сторожевые на посту моего взвода услышали, что где-то рядом движется враг. У меня пересохло во рту, я не мог говорить, мои губы не могли произнести ни звука. Мозг выключился, будто его выдернули из розетки, я чувствовал лишь глухое гудение во всем теле, какой-то поток проходил сквозь меня, словно электричество по проводу. Через минуту я смог хотя бы хрюкнуть, что и сделал, пока Хайерс отдавал приказы командирам отделений, вызывал артиллерию и поддержку с воздуха. Я был в ужасе. Я сгорал со стыда. И я не мог дождаться, когда все это повторится снова.

Постоянная эмоция войны, даже если все другие эмоции блекнут, — это чувство братства. Боевой товарищ — тот, кому можно доверить что угодно, потому что ты доверяешь ему жизнь. «В отличие от брака, — писал Филип Капуто в „Военном слухе“ — это связь, которую нельзя разорвать словом, скукой или разводом, ничем, кроме смерти». Несмотря на репутацию крайней реакционности, война — единственная утопия, доступная большинству из нас. Не имеют значения никакие личные богатства и преимущества: важна только группа. Каждый делит с товарищами все, что у него есть. Здесь нет особого процесса отбора, просто любовь, у которой нет причин, для которой не имеет значения раса, личность, образование — все то, что так важно в мирное время. Это братская любовь в чистом виде.

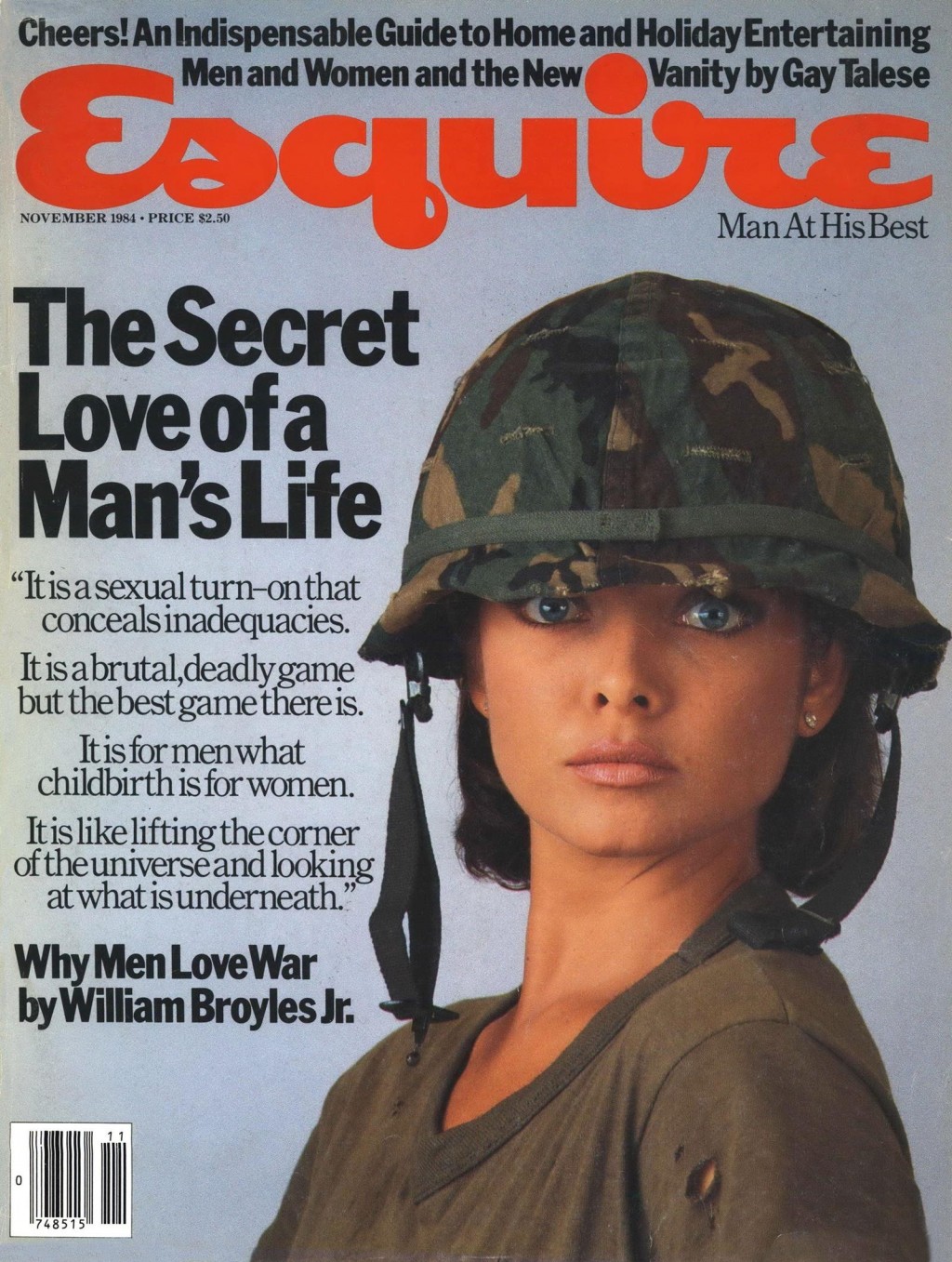

[caption id="" align="alignnone" width="343"] Эвакуация личного состава 18-й дивизии армии Южного Вьетнама и членов их семей с шоссе 1 возле Ксуан-Лок, провинция Донгнай, апрель 1975 года.[/caption]

Эта любовь так интенсивна, потому что у нее нет пределов, даже смерть не предел. Джон Уилер в книге «Тронутые огнем» цитирует текст награждения Гектора Сантьяго-Колона Почетным орденом Конгресса: «Из-за интенсивности вражеского огня и взрыва гранат северовьетнамский солдат смог проползти незамеченным на их позиции. Внезапно вражеский солдат подбросил ручную гранату в стрелковый окоп, где находился специалист 4 кл. Сантьяго-Колон. Осознав, что у него нет времени на то, чтобы выбросить гранату со своей позиции, специалист 4 кл. Сантьяго-Колон схватил гранату, прижал к животу, и, отвернувшись от товарищей, принял на себя всю силу взрыва». Это случай классического героизма, предельное доказательство того, насколько боевые товарищи могут положиться друг на друга. О чем думал Сантьяго-Колон в ту долю секунды, когда мог бы спастись сам? Должно быть, вот о чем: мои товарищи важнее, чем самое дорогое, что у меня есть, чем моя собственная жизнь.

Изоляция — вот что страшнее всего на войне. Военный историк С. Л. А. Маршалл проводил обширные исследования на материале Второй мировой войны и войны в Корее и обнаружил, что только 25% людей, попавших под вражеский огонь, сами стреляли в ответ. Неизменно оказывалось, что люди чувствовали себя одиноко, а человек, который чувствует себя одиноко в бою, перестает функционировать: это страшная прелюдия к окончательному одиночеству смерти. Только те, кто чувствовали свою связь с другими, сохраняли хладнокровие, они ощущали себя частью целого, как будто товарищество стало коллективной жизненной силой и позволяло сохранить сознание перед лицом смерти. Но когда эти люди пришли домой с войны, страх изоляции остался навсегда со многими из них, словно горчичное зернышко, брошенное в плодородную почву.

Когда я вернулся из Вьетнама, я пытался поддерживать связь с боевыми товарищами. Мы писали письма, планировали встречи, но что-нибудь всегда мешало нам собраться. Несколько лет мы обменивались открытками к Рождеству, потом наступила тишина. Тот особый мир, на котором держалось наше братство, исчез. Мы снова принадлежали своей повседневной жизни: работе, семье, друзьям. Мы выросли.

В этом было что-то неправильное. Во Вьетнаме я был ближе к Хайерсу, чем к кому бы то ни было до или после. Мы были связаны рацией, от нее зависели наши жизни — от нее и друг от друга. Мы вместе ели, спали, смеялись, вместе испытывали ужас. Когда я только-только попал во Вьетнам, я пытался заставить Хайерса отдавать мне честь, но он просто-напросто не стал этого делать, в лучшем случае кивая при встрече: «Здрасьте, лейтенант, как дела молодые?» Я сказал ему, что за каждое нарушение субординации он будет наполнять песком по сто мешков.

После нескольких тысяч мешков Хайерс отвел меня в сторонку и сказал: «Слушай, лейтенант, я бы с радостью отдавал тебе честь, ей-богу. Но если я здесь, в тылу, к этому привыкну, я ведь могу и при узкоглазых так сделать. А они только того и ждут, чтоб узнать, кто лейтенант. Тебя же первого и уложат». На этом и с мешками, и с салютом было покончено. Через несколько месяцев, когда Хайерсу пришла пора лететь домой, он повернулся ко мне и изобразил самый изящный салют, какой я когда-либо видел. Я показал ему средний палец, и следующие пятнадцать лет мы не виделись. Когда мы случайно встретились у мемориала, это было как знак. Прошло много времени, мы достаточно повзрослели, чтобы попрощаться с собой прежними и подружиться как люди, которыми мы стали теперь.

Для нас и для тысяч других ветеранов мемориал — особая территория. Война — театр, а у Вьетнамской войны не было третьего акта: декорации разобраны, герои пьесы бесцельно бродят по сцене и не могут покинуть ее совсем, у них кончились реплики. Приходя к мемориалу ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, мы писали собственные концовки, смотрели на имена на стене, протягивали руки и прикасались к ним, омывали их слезами, прощались. Мы теперь старше, некоторые из нас стали дедушками, некоторые добились успеха, но мемориал способен разбудить ту часть каждого из нас, которая все еще там, под огнем, в одиночестве. Когда мы пришли туда, вспомнили своих товарищей, отдали им все, что с нас причиталось, вытащили их из позабытых могил и упокоили с ними нашу любовь, мы наконец оказались дома.

Вот почему мы любим войну. Но это простейшие причины, первый их круг, то, о чем мы можем говорить, не рискуя навлечь всеобщее неодобрение и слишком глубоко погрузиться в правду о самих себе. Есть другие, более мрачные мотивы, которые заставляют нас любить войну. Любовь к войне возникает из запрятанного в глубине наших душ союза секса с разрушением, красоты с ужасом, любви со смертью. Война для большинства мужчин, быть может, единственный способ соприкоснуться с тайными закутками собственной души. Мужчинам в каком-то жутковатом смысле война дарит максимальную близость к женской тайне деторождения, инициацию в мистерии жизни и смерти. Как будто мы приподнимаем вселенную за уголок и смотрим, что там под ней. Видеть войну — значит смотреть в черную сердцевину вещей, в никем не занятое пространство между жизнью и смертью, а может быть, и за его пределы.

Так объясняется главная особенность всех военных воспоминаний. Каждая хорошая военная история лжива, по крайней мере во многих важных деталях. Чем лучше история про войну, тем меньше шансов, что она приключилась на самом деле. Роберт Грейвз писал, что для него главным последствием Первой мировой стала «невозможность говорить правду». Я никогда в жизни не слышал, чтобы морпех рассказал репортеру какую-нибудь военную байку и не соврал. Некоторые из тех историй про войну, что я сам рассказываю, тоже вранье. В них есть нравственная и даже мифологическая правда — но не буквальная. Они обращены к рассказчикам не меньше чем к слушателям, и тем, и другим они напоминают про их место в мире. Это простые истории, которые рассказывают у костра в продымленных вигвамах после того, как трубка совершила полный круг. По большому счету все они одинаковы.

Лучшие военные байки про Вьетнам собраны в «Депешах» Майкла Герра. Одна из самых известных такова:

Эвакуация личного состава 18-й дивизии армии Южного Вьетнама и членов их семей с шоссе 1 возле Ксуан-Лок, провинция Донгнай, апрель 1975 года.[/caption]

Эта любовь так интенсивна, потому что у нее нет пределов, даже смерть не предел. Джон Уилер в книге «Тронутые огнем» цитирует текст награждения Гектора Сантьяго-Колона Почетным орденом Конгресса: «Из-за интенсивности вражеского огня и взрыва гранат северовьетнамский солдат смог проползти незамеченным на их позиции. Внезапно вражеский солдат подбросил ручную гранату в стрелковый окоп, где находился специалист 4 кл. Сантьяго-Колон. Осознав, что у него нет времени на то, чтобы выбросить гранату со своей позиции, специалист 4 кл. Сантьяго-Колон схватил гранату, прижал к животу, и, отвернувшись от товарищей, принял на себя всю силу взрыва». Это случай классического героизма, предельное доказательство того, насколько боевые товарищи могут положиться друг на друга. О чем думал Сантьяго-Колон в ту долю секунды, когда мог бы спастись сам? Должно быть, вот о чем: мои товарищи важнее, чем самое дорогое, что у меня есть, чем моя собственная жизнь.

Изоляция — вот что страшнее всего на войне. Военный историк С. Л. А. Маршалл проводил обширные исследования на материале Второй мировой войны и войны в Корее и обнаружил, что только 25% людей, попавших под вражеский огонь, сами стреляли в ответ. Неизменно оказывалось, что люди чувствовали себя одиноко, а человек, который чувствует себя одиноко в бою, перестает функционировать: это страшная прелюдия к окончательному одиночеству смерти. Только те, кто чувствовали свою связь с другими, сохраняли хладнокровие, они ощущали себя частью целого, как будто товарищество стало коллективной жизненной силой и позволяло сохранить сознание перед лицом смерти. Но когда эти люди пришли домой с войны, страх изоляции остался навсегда со многими из них, словно горчичное зернышко, брошенное в плодородную почву.

Когда я вернулся из Вьетнама, я пытался поддерживать связь с боевыми товарищами. Мы писали письма, планировали встречи, но что-нибудь всегда мешало нам собраться. Несколько лет мы обменивались открытками к Рождеству, потом наступила тишина. Тот особый мир, на котором держалось наше братство, исчез. Мы снова принадлежали своей повседневной жизни: работе, семье, друзьям. Мы выросли.

В этом было что-то неправильное. Во Вьетнаме я был ближе к Хайерсу, чем к кому бы то ни было до или после. Мы были связаны рацией, от нее зависели наши жизни — от нее и друг от друга. Мы вместе ели, спали, смеялись, вместе испытывали ужас. Когда я только-только попал во Вьетнам, я пытался заставить Хайерса отдавать мне честь, но он просто-напросто не стал этого делать, в лучшем случае кивая при встрече: «Здрасьте, лейтенант, как дела молодые?» Я сказал ему, что за каждое нарушение субординации он будет наполнять песком по сто мешков.

После нескольких тысяч мешков Хайерс отвел меня в сторонку и сказал: «Слушай, лейтенант, я бы с радостью отдавал тебе честь, ей-богу. Но если я здесь, в тылу, к этому привыкну, я ведь могу и при узкоглазых так сделать. А они только того и ждут, чтоб узнать, кто лейтенант. Тебя же первого и уложат». На этом и с мешками, и с салютом было покончено. Через несколько месяцев, когда Хайерсу пришла пора лететь домой, он повернулся ко мне и изобразил самый изящный салют, какой я когда-либо видел. Я показал ему средний палец, и следующие пятнадцать лет мы не виделись. Когда мы случайно встретились у мемориала, это было как знак. Прошло много времени, мы достаточно повзрослели, чтобы попрощаться с собой прежними и подружиться как люди, которыми мы стали теперь.

Для нас и для тысяч других ветеранов мемориал — особая территория. Война — театр, а у Вьетнамской войны не было третьего акта: декорации разобраны, герои пьесы бесцельно бродят по сцене и не могут покинуть ее совсем, у них кончились реплики. Приходя к мемориалу ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, мы писали собственные концовки, смотрели на имена на стене, протягивали руки и прикасались к ним, омывали их слезами, прощались. Мы теперь старше, некоторые из нас стали дедушками, некоторые добились успеха, но мемориал способен разбудить ту часть каждого из нас, которая все еще там, под огнем, в одиночестве. Когда мы пришли туда, вспомнили своих товарищей, отдали им все, что с нас причиталось, вытащили их из позабытых могил и упокоили с ними нашу любовь, мы наконец оказались дома.

Вот почему мы любим войну. Но это простейшие причины, первый их круг, то, о чем мы можем говорить, не рискуя навлечь всеобщее неодобрение и слишком глубоко погрузиться в правду о самих себе. Есть другие, более мрачные мотивы, которые заставляют нас любить войну. Любовь к войне возникает из запрятанного в глубине наших душ союза секса с разрушением, красоты с ужасом, любви со смертью. Война для большинства мужчин, быть может, единственный способ соприкоснуться с тайными закутками собственной души. Мужчинам в каком-то жутковатом смысле война дарит максимальную близость к женской тайне деторождения, инициацию в мистерии жизни и смерти. Как будто мы приподнимаем вселенную за уголок и смотрим, что там под ней. Видеть войну — значит смотреть в черную сердцевину вещей, в никем не занятое пространство между жизнью и смертью, а может быть, и за его пределы.

Так объясняется главная особенность всех военных воспоминаний. Каждая хорошая военная история лжива, по крайней мере во многих важных деталях. Чем лучше история про войну, тем меньше шансов, что она приключилась на самом деле. Роберт Грейвз писал, что для него главным последствием Первой мировой стала «невозможность говорить правду». Я никогда в жизни не слышал, чтобы морпех рассказал репортеру какую-нибудь военную байку и не соврал. Некоторые из тех историй про войну, что я сам рассказываю, тоже вранье. В них есть нравственная и даже мифологическая правда — но не буквальная. Они обращены к рассказчикам не меньше чем к слушателям, и тем, и другим они напоминают про их место в мире. Это простые истории, которые рассказывают у костра в продымленных вигвамах после того, как трубка совершила полный круг. По большому счету все они одинаковы.

Лучшие военные байки про Вьетнам собраны в «Депешах» Майкла Герра. Одна из самых известных такова:

Конечно, на каждую такую историю приходятся сотни и тысячи случайных связей, когда мужчина и женщина хватаются друг за друга и ищут в сексе какой-то выход из жуткой реальности войны. В войну секс так ярок («давай любить друг друга сейчас, потому что завтра может не наступить») из-за постоянной близости смерти. Каково бы ни было наше оружие на поле брани, любовь — единственное, что защищает нас от смерти. Секс — это оружие жизни, сгусток спермы, посланный как десантный отряд, которому нужно преодолеть защиту яйцеклетки; и это единственная победа, которая чего-то стоит. Война швыряет человека в колодец одиночества, смерть дышит ему в затылок. Секс — гарпун, который может вытащить оттуда, покончить с одиночеством, снова свести лицом к лицу с жизнью.

Конечно, все эти соображения не выходят из сферы бессознательного. Я отправился на войну с томами «Войны и мира» и «Пармской обители» в рюкзаке. Скоро их заменила «История О». Война обостряет все виды страсти. Я не могу описать, как я мечтал о конфете, о чем-то вкусном; я хотел батончик Mars больше всех сокровищ мира. Но этот голод тускнел по сравнению с той силой, которая бросала нас к женщинам, любым женщинам, женщинам, на которых в мирное время мы бы даже не взглянули — а теперь они властно вплывали в наши фантазии и поселялись там. Нередко мы претворяли свои фантазии в жизнь, отчего всегда разочаровывались и испытывали еще больший голод. Уродливейшие проститутки специализировались на групповухах, ублажали по нескольку человек, а то и целую роту: это был род причастия, чувство общности, которое выходило за рамки сексуального. В сексе зверь был заметен даже лучше чем в убийстве; он сидел на четвереньках, пуская слюну, потешаясь над моей слабостью, зная, что я ненавижу себя, но не могу остановиться, что я буду возвращаться снова и снова.

Когда срок моей боевой службы подошел к концу, я пошел работать в штаб дивизиона и вызвался преподавать английский взрослым вьетнамцам. Среди моих учеников оказалась красивая девушка, чьи родители погибли в Хюэ во время Новогоднего наступления 1968-го. Она влюбилась в американца из гражданских, который работал в консульстве в Дананге. Он убыл к очередному месту службы, пообещав, что вызовет ее к себе, больше она о нем не слышала. Ее печаль притягивала. Как-то так получилось, что мы стали встречаться после занятий, а потом я начал тайком одалживать полуторку и ездить к ней в Дананг по ночам. Она жила в маленьком доме неподалеку от консульства вместе с братьями, сестрами, дедушкой и бабушкой. В доме была одна комната, поделенная посередине занавеской — когда я приезжал, остальные члены семейства удалялись за нее. Под их приглушенные разговоры, под запах кухонного масла и гниловатой рыбы мы шептались и ласкали друг друга. Мне это было нужно больше чем ей.

Я хотел ее отчаянно. Но ее нежность и ранимость, ее хрупкая цветочная красота не могли удовлетворить мою одержимую смертью похоть. Я видел в ней не конкретную вьетнамку, я видел в ней весь Вьетнам. Она была страдающая душа войны, а я был солдат, который нанес ей рану, но теперь все исправит. Мое одиночество затягивало меня в тот же водоворот, который унес моего товарища, того, что женился на барменше. Я все понимал, но не мог остановиться. Я писал ей длинные стихотворения, разузнавал, нельзя ли будет остаться в Дананге, придумывал для нас с ней сказочное будущее. Нет, я не предам ее, как тот другой американец, как делают все американцы, как все мужчины предают женщин, которые помогли им пережить войну. Я не такой. Потом пришел приказ: мне надлежало отправиться домой на две недели раньше срока. Я отправился в Дананг рассказать ей об этом, окончательно обо всем договориться. На полпути я развернул полуторку и поехал обратно.

На аэродроме я выбросил стихи в мусорный бак. Когда шасси самолета оторвалось от вьетнамской земли, я радостно загоготал вместе со всеми. Прижав лицо к иллюминатору, я видел, как Вьетнам превращается в далекую зеленую кляксу, исчезает из виду. Я чувствовал печаль и вину — перед ней, перед моими погибшими и ранеными товарищами, перед всем на свете. Но это чувство перекрывалось огромным облегчением. Я выжил. Я еду домой. Я снова стану собой. Ну, так мне казалось.

И вот пятнадцать лет спустя эта девушка и война не выходят у меня из головы. Как и все воспоминания, каждое с тайными проходами и тропами, с сотней лабиринтов, ведущих к правде — небезопасной, но необходимой. Это правда о том, почему мы можем любить и ненавидеть, почему мы можем вызвать в себе веру и погасить ее, почему каждый из нас сам поле боя, где добро и зло вечно сражаются за наши души.

Сила войны, как и сила любви, зарождается в человеческом сердце. Первая порождает смерть, вторая — любовь. Но жизнь без смерти бессмысленна, а на каком-то глубочайшем уровне любовь бессмысленна без войны. Без войны мы бы не знали, из каких глубин поднимается любовь, какой силой она умеет преодолевать несказанное зло и спасать нас. Мы не случайно любим войну — любовь и война кроются в наших потайных глубинах. Верно ли, что мы должны возлюбить друг друга или умереть? Не только: мы должны возлюбить друг друга и умереть.

Война, как и смерть, всегда с нами — вечный спутник, тайный соучастник. Чтобы отвернуться от ее соблазна, преодолеть смерть, наша любовь к миру, к самой жизни должна быть так велика, что это подвиг почти невозможный, почти непредставимый.

Мы с Хайерсом катились по склону вермонтской горы, легко скользя над миром, укутанным в белое, — красивым, невинным, мирным. Сидя рядом на подъемнике, мы говорили об ином мире — жарком, зеленом, пахнущем распадом и смертью, где каждый чавкающий шаг по грязной жиже отнимает все силы. Мы остановились и оглянулись: в холодном чистом воздухе наше дыхание вырывалось изо рта клубами пара. Наши дети катились нам вслед по склону холма, согнувшись, — маленькие комочки жизни на опасной лыжне.

Хайерс повернулся ко мне и с улыбкой сказал:

— Далеко мы ускакали от Вьетнама, правда?

Да.

И нет.

Конечно, на каждую такую историю приходятся сотни и тысячи случайных связей, когда мужчина и женщина хватаются друг за друга и ищут в сексе какой-то выход из жуткой реальности войны. В войну секс так ярок («давай любить друг друга сейчас, потому что завтра может не наступить») из-за постоянной близости смерти. Каково бы ни было наше оружие на поле брани, любовь — единственное, что защищает нас от смерти. Секс — это оружие жизни, сгусток спермы, посланный как десантный отряд, которому нужно преодолеть защиту яйцеклетки; и это единственная победа, которая чего-то стоит. Война швыряет человека в колодец одиночества, смерть дышит ему в затылок. Секс — гарпун, который может вытащить оттуда, покончить с одиночеством, снова свести лицом к лицу с жизнью.

Конечно, все эти соображения не выходят из сферы бессознательного. Я отправился на войну с томами «Войны и мира» и «Пармской обители» в рюкзаке. Скоро их заменила «История О». Война обостряет все виды страсти. Я не могу описать, как я мечтал о конфете, о чем-то вкусном; я хотел батончик Mars больше всех сокровищ мира. Но этот голод тускнел по сравнению с той силой, которая бросала нас к женщинам, любым женщинам, женщинам, на которых в мирное время мы бы даже не взглянули — а теперь они властно вплывали в наши фантазии и поселялись там. Нередко мы претворяли свои фантазии в жизнь, отчего всегда разочаровывались и испытывали еще больший голод. Уродливейшие проститутки специализировались на групповухах, ублажали по нескольку человек, а то и целую роту: это был род причастия, чувство общности, которое выходило за рамки сексуального. В сексе зверь был заметен даже лучше чем в убийстве; он сидел на четвереньках, пуская слюну, потешаясь над моей слабостью, зная, что я ненавижу себя, но не могу остановиться, что я буду возвращаться снова и снова.

Когда срок моей боевой службы подошел к концу, я пошел работать в штаб дивизиона и вызвался преподавать английский взрослым вьетнамцам. Среди моих учеников оказалась красивая девушка, чьи родители погибли в Хюэ во время Новогоднего наступления 1968-го. Она влюбилась в американца из гражданских, который работал в консульстве в Дананге. Он убыл к очередному месту службы, пообещав, что вызовет ее к себе, больше она о нем не слышала. Ее печаль притягивала. Как-то так получилось, что мы стали встречаться после занятий, а потом я начал тайком одалживать полуторку и ездить к ней в Дананг по ночам. Она жила в маленьком доме неподалеку от консульства вместе с братьями, сестрами, дедушкой и бабушкой. В доме была одна комната, поделенная посередине занавеской — когда я приезжал, остальные члены семейства удалялись за нее. Под их приглушенные разговоры, под запах кухонного масла и гниловатой рыбы мы шептались и ласкали друг друга. Мне это было нужно больше чем ей.

Я хотел ее отчаянно. Но ее нежность и ранимость, ее хрупкая цветочная красота не могли удовлетворить мою одержимую смертью похоть. Я видел в ней не конкретную вьетнамку, я видел в ней весь Вьетнам. Она была страдающая душа войны, а я был солдат, который нанес ей рану, но теперь все исправит. Мое одиночество затягивало меня в тот же водоворот, который унес моего товарища, того, что женился на барменше. Я все понимал, но не мог остановиться. Я писал ей длинные стихотворения, разузнавал, нельзя ли будет остаться в Дананге, придумывал для нас с ней сказочное будущее. Нет, я не предам ее, как тот другой американец, как делают все американцы, как все мужчины предают женщин, которые помогли им пережить войну. Я не такой. Потом пришел приказ: мне надлежало отправиться домой на две недели раньше срока. Я отправился в Дананг рассказать ей об этом, окончательно обо всем договориться. На полпути я развернул полуторку и поехал обратно.

На аэродроме я выбросил стихи в мусорный бак. Когда шасси самолета оторвалось от вьетнамской земли, я радостно загоготал вместе со всеми. Прижав лицо к иллюминатору, я видел, как Вьетнам превращается в далекую зеленую кляксу, исчезает из виду. Я чувствовал печаль и вину — перед ней, перед моими погибшими и ранеными товарищами, перед всем на свете. Но это чувство перекрывалось огромным облегчением. Я выжил. Я еду домой. Я снова стану собой. Ну, так мне казалось.

И вот пятнадцать лет спустя эта девушка и война не выходят у меня из головы. Как и все воспоминания, каждое с тайными проходами и тропами, с сотней лабиринтов, ведущих к правде — небезопасной, но необходимой. Это правда о том, почему мы можем любить и ненавидеть, почему мы можем вызвать в себе веру и погасить ее, почему каждый из нас сам поле боя, где добро и зло вечно сражаются за наши души.

Сила войны, как и сила любви, зарождается в человеческом сердце. Первая порождает смерть, вторая — любовь. Но жизнь без смерти бессмысленна, а на каком-то глубочайшем уровне любовь бессмысленна без войны. Без войны мы бы не знали, из каких глубин поднимается любовь, какой силой она умеет преодолевать несказанное зло и спасать нас. Мы не случайно любим войну — любовь и война кроются в наших потайных глубинах. Верно ли, что мы должны возлюбить друг друга или умереть? Не только: мы должны возлюбить друг друга и умереть.

Война, как и смерть, всегда с нами — вечный спутник, тайный соучастник. Чтобы отвернуться от ее соблазна, преодолеть смерть, наша любовь к миру, к самой жизни должна быть так велика, что это подвиг почти невозможный, почти непредставимый.

Мы с Хайерсом катились по склону вермонтской горы, легко скользя над миром, укутанным в белое, — красивым, невинным, мирным. Сидя рядом на подъемнике, мы говорили об ином мире — жарком, зеленом, пахнущем распадом и смертью, где каждый чавкающий шаг по грязной жиже отнимает все силы. Мы остановились и оглянулись: в холодном чистом воздухе наше дыхание вырывалось изо рта клубами пара. Наши дети катились нам вслед по склону холма, согнувшись, — маленькие комочки жизни на опасной лыжне.

Хайерс повернулся ко мне и с улыбкой сказал:

— Далеко мы ускакали от Вьетнама, правда?

Да.

И нет.

В последний раз я видел Хайерса во Вьетнаме, на рисовом поле. Ему тогда было девятнадцать. Он служил радистом в моем полку и глубоко презирал дисциплину. Месяцами мы находились с ним рядом — нас разделяло не более трех футов. Потом он отправился домой, и встретились мы только через пятнадцать лет, случайно, прошлой зимой, у мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне. Еще несколько месяцев спустя я приехал в гости к Хайерсу и его жене Сьюзен в Вермонт, где они держат небольшой пансион. В первое же утро мы встали ни свет ни заря, пытаясь спасти пять новорожденных кроликов. Хайерс соорудил в сарае гнездо из соломы и кроличьей шерсти и приспособил лампу, чтобы обогреть детенышей.

— Чего люди не понимают, — говорил Хайерс, нежно поднимая крольчат и по одному пересаживая их в гнездо, — это что во Вьетнаме было круто. Мне страшно там нравилось. Страшно нравилось, но я не могу никому об этом сказать.

Хайерсу нравилась война. Я ехал из Вермонта сквозь буран, мои дети спали на заднем сиденье, и я признался себе, что тогда, много лет назад, мне тоже нравилась война, нравилась сильнее, чем я мог осознать. И в то же самое время я ее ненавидел. Спросите меня, спросите любого, кто был на войне, — скорее всего, вам ответят, что не хотят об этом говорить, как бы потому, что эти воспоминания так ужасны, так ненавистны нам, что мы хотим похоронить их навсегда. И ведь понятно, за что все ненавидят войну. Война чудовищна, безобразна, жестока — было бы логично, если бы мы ее ненавидели. Но я подозреваю, что большинству мужчин, прошедших войну, если они не станут себе лгать, придется признаться, что где-то глубоко внутри она нравилась им, нравилась больше всего, что им довелось пережить до или после. Но как объяснить это жене, детям, родителям, друзьям?

Вот почему мужчины, которым сейчас за шестьдесят или за семьдесят, сидят в своих гаражах и бильярдных по всей Америке и думают, что не было в их жизни ничего лучше дня, когда они высаживались на парашютах на авианосец «Сент-Ло» или с боем брали блиндаж на Окинаве. Вот почему ветераны на своих встречах неловко накачиваются спиртным и вымученно изображают чувство товарищества, все сильнее мрачнея и пряча подступающие слезы: вы снова вместе, эти люди были тебе как братья, но это уже не то, и всегда будет не то. Вот почему, вернувшись из Вьетнама, мы потерянно слонялись, не зная, чем себя занять, не испытывая интереса ни к кому и ни к чему. Что-то навсегда ушло из нашей жизни, и вели мы себя как люди, потерявшие величайшую любовь и не смеющие никому в этом признаться.

Мы не могли выразить своих чувств отчасти потому, что для них не было языка: гражданские прилагательные, существительные, глаголы и наречия созданы как будто для другой вселенной. Не существует метафор, которые могли бы связать войну с повседневной жизнью. Но кроме того, вероятно, мы молчали, потому что стыдились. Все наше воспитание восставало против любви к войне. В лучшем случае война — неизбежное зло, патриотический долг, который нужно выполнить и оставить в прошлом. Любить войну значило предать те самые ценности, за которые мы воевали. Стать бесчувственным ублюдком-реакционером.

Но, быть может, еще опаснее, как для отдельных людей, так и для целых наций, скрывать причины, которые заставляют нас любить войну. В фильме «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль, играющий командира «воздушной кавалерии», печально замечает, наблюдая особенно кровавую батальную сцену: «Знаешь, когда-нибудь эта война закончится». Конечно, нам показывают психопата, который украшает трупы врагов игральными картами и мчится на поле боя под вагнеровские раскаты. Мы смеемся над ним: ха, таких людей не бывает. Но в прошлом году в Гренаде американские мальчики шли в бой под музыку Вагнера — новое поколение, подражающее героям фильмов о Вьетнаме, как мы подражали фильмам о Второй мировой. Ничему не научившись, ничего не помня.

[caption id="" align="alignnone" width="343"]

В последний раз я видел Хайерса во Вьетнаме, на рисовом поле. Ему тогда было девятнадцать. Он служил радистом в моем полку и глубоко презирал дисциплину. Месяцами мы находились с ним рядом — нас разделяло не более трех футов. Потом он отправился домой, и встретились мы только через пятнадцать лет, случайно, прошлой зимой, у мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне. Еще несколько месяцев спустя я приехал в гости к Хайерсу и его жене Сьюзен в Вермонт, где они держат небольшой пансион. В первое же утро мы встали ни свет ни заря, пытаясь спасти пять новорожденных кроликов. Хайерс соорудил в сарае гнездо из соломы и кроличьей шерсти и приспособил лампу, чтобы обогреть детенышей.

— Чего люди не понимают, — говорил Хайерс, нежно поднимая крольчат и по одному пересаживая их в гнездо, — это что во Вьетнаме было круто. Мне страшно там нравилось. Страшно нравилось, но я не могу никому об этом сказать.

Хайерсу нравилась война. Я ехал из Вермонта сквозь буран, мои дети спали на заднем сиденье, и я признался себе, что тогда, много лет назад, мне тоже нравилась война, нравилась сильнее, чем я мог осознать. И в то же самое время я ее ненавидел. Спросите меня, спросите любого, кто был на войне, — скорее всего, вам ответят, что не хотят об этом говорить, как бы потому, что эти воспоминания так ужасны, так ненавистны нам, что мы хотим похоронить их навсегда. И ведь понятно, за что все ненавидят войну. Война чудовищна, безобразна, жестока — было бы логично, если бы мы ее ненавидели. Но я подозреваю, что большинству мужчин, прошедших войну, если они не станут себе лгать, придется признаться, что где-то глубоко внутри она нравилась им, нравилась больше всего, что им довелось пережить до или после. Но как объяснить это жене, детям, родителям, друзьям?

Вот почему мужчины, которым сейчас за шестьдесят или за семьдесят, сидят в своих гаражах и бильярдных по всей Америке и думают, что не было в их жизни ничего лучше дня, когда они высаживались на парашютах на авианосец «Сент-Ло» или с боем брали блиндаж на Окинаве. Вот почему ветераны на своих встречах неловко накачиваются спиртным и вымученно изображают чувство товарищества, все сильнее мрачнея и пряча подступающие слезы: вы снова вместе, эти люди были тебе как братья, но это уже не то, и всегда будет не то. Вот почему, вернувшись из Вьетнама, мы потерянно слонялись, не зная, чем себя занять, не испытывая интереса ни к кому и ни к чему. Что-то навсегда ушло из нашей жизни, и вели мы себя как люди, потерявшие величайшую любовь и не смеющие никому в этом признаться.

Мы не могли выразить своих чувств отчасти потому, что для них не было языка: гражданские прилагательные, существительные, глаголы и наречия созданы как будто для другой вселенной. Не существует метафор, которые могли бы связать войну с повседневной жизнью. Но кроме того, вероятно, мы молчали, потому что стыдились. Все наше воспитание восставало против любви к войне. В лучшем случае война — неизбежное зло, патриотический долг, который нужно выполнить и оставить в прошлом. Любить войну значило предать те самые ценности, за которые мы воевали. Стать бесчувственным ублюдком-реакционером.

Но, быть может, еще опаснее, как для отдельных людей, так и для целых наций, скрывать причины, которые заставляют нас любить войну. В фильме «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль, играющий командира «воздушной кавалерии», печально замечает, наблюдая особенно кровавую батальную сцену: «Знаешь, когда-нибудь эта война закончится». Конечно, нам показывают психопата, который украшает трупы врагов игральными картами и мчится на поле боя под вагнеровские раскаты. Мы смеемся над ним: ха, таких людей не бывает. Но в прошлом году в Гренаде американские мальчики шли в бой под музыку Вагнера — новое поколение, подражающее героям фильмов о Вьетнаме, как мы подражали фильмам о Второй мировой. Ничему не научившись, ничего не помня.

[caption id="" align="alignnone" width="343"] Переброска 2-го батальона 14-го пехотного полка армии США в ходе операции Wahiawa, провинция Биньзыонг, Южный Вьетнам, май 1966 года.[/caption]

Альфред Кейзин писал, что война — перманентное состояние человека двадцатого века. Он прав лишь отчасти. Война — перманентное состояние человека, и точка. Люди вечно воюют по самым разным поводам — от Елены Троянской до уха капитана Дженкинса. Два миллиона французов и англичан погибли в грязных окопах Первой мировой только потому, что студент застрелил эрцгерцога. На самом деле причины не имеют значения. Каждой войне есть своя причина и каждой причине — своя война.

Веками люди надеялись, что со временем придет прогресс, а с прогрессом — мир. Но прогресс просто дал людям средства сделать войну еще более ужасной; сражения наших предков-дикарей не идут ни в какое сравнение с теми чудовищными войнами, которые были развязаны в двадцатом веке, на фоне этого упорядоченного, прекрасного, цивилизованного европейского пейзажа, где все умеют читать, а классическая музыка играет в каждом деревенском кафе. Война не аберрация, а член семьи, этакий сумасшедший дядюшка, которого мы — безуспешно! — пытаемся запереть в подвале.

Возьмем меня. Я человек мирный. Не дрался со школьных лет. Если закрыть глаза на то, что я хищник-мясоед, у меня нет никакой жажды крови, мне не нравится убивать животных, рыб или даже насекомых. Я провожу свои дни в относительном довольстве, наполняя их работой и бытовыми заботами. Теперь я к тому же отец, а существо мужского пола, поучаствовавшее в создании новой жизни — природный враг войны. Я видел, что война творит с детьми, как она делает их убийцами или жертвами, отнимает у них родителей, кров, невинность — крадет их детство, оставляет след на их телах, умах, душах.

Во Вьетнаме я в основном продирался сквозь джунгли и рисовые поля без особых приключений, но я видел достаточно, чтобы знать, что никогда больше не захочу воевать и сделаю все возможное, чтобы не воевал мой сын. Так почему же в самые неподходящие моменты — когда я сижу на деловой встрече, когда еду на работу, на закате среди играющих детей — мои мысли обращаются к тому времени пятнадцать лет назад, к войне, в которую я не верил и в которой не хотел участвовать? Почему я скучаю о ней?

Я скучаю о ней, потому что я любил ее. Любил странной и мучительной любовью. Когда я говорю про любовь к войне, я не имею в виду романтическое представление о ней, которое так зачаровывало поколения, выросшие на романах Вальтера Скотта. То немногое, что осталось от этой романтики, было втоптано в грязь Вердена и Пашендейля: честь и слава не могут пережить автоматную очередь. И это не бездумное блаженство мученичества, которое заставляет иранских подростков идти с палками на иракские танки. Я также не имею в виду истерию, которая охватывает порой целые страны, — как в тот раз, когда во время войны за Фолклендские острова английская пресса воспламенила страсти, таившиеся под прохладным фасадом Британии. Это война с подставными фигурами, возбуждение от соучастия без всякого риска, страсть публики к крови. Эту страсть легко раздуть, для этого достаточно захватить даже такой маленький остров, как Гренада. Как всякая страсть, пока она длится, она затмевает все — отметает любые национальные проблемы, и этот эффект всегда эксплуатируют диктаторы, короли и президенты, с тех пор как существует цивилизация.

И я не имею в виду любовь к войне как зависимость, с ее наркотическим кайфом, когда безумцы посылают по почте своим возлюбленным отрезанные уши врагов, когда у пилотов встает исключительно, если врубить полный форсаж на F-4. И, наконец, я не говорю о том чувстве, которое охватывает сегодня некоторых мужчин моего возраста — мужчин, которые не пошли на войну и теперь испытывают ностальгическую тоску по тому, что упущено, по классическому мужскому опыту, подобно тому, как женщины, не родившие детей, беспокоятся, что пропустили что-то важное в женской жизни, не ценили то, что когда-то было им доступно.

Я задаюсь вопросом, почему думающие и любящие мужчины любят войну, даже зная и ненавидя ее. Как всякая любовь, любовь к войне имеет сложные и иногда противоречивые причины. Некоторые из них можно обсуждать сравнительно безболезненно; другие слишком глубоки и заставляют зайти чересчур далеко. Давайте сначала разберемся с причинами более уважительными.

Часть любви к войне происходит от того, что это опыт большой интенсивности; она коренится в фундаментальной человеческой страсти свидетельства, созерцания событий, которую Библия называет «похоть очей», а морпехи во Вьетнаме называли «трахать глазами». Война останавливает время, концентрирует опыт до ощущения ужасного экстаза. Темная противоположность этого момента страсти отражена в «Оде к греческой вазе» Джона Китса: «Навек тепла и неприкосновенна, / Ты вечно дышишь, вечно молода». Война предлагает бесконечную череду экзотических впечатлений, про каждое из которых ты мысленно восклицаешь «охренеть!» — и их хватает на всю жизнь.

Большинство людей боится свободы; война устраняет эту боязнь. Подобно племенному вождю, она устанавливает порядок и дисциплину, а вместе с ними приходит и чувство безопасности, и неодолимая жажда бунта, постоянное желание сорваться с цепи, пролететь над гнездом кукушки. Прекрасный пример — ночные рейды. Я помню один такой тщательно спланированный и исполненный налет на нашего главного врага — я имею в виду армию США, а не северных вьетнамцев — с целью добычи легких одеял и жидкого средства для чистки винтовок; позже, отмечая повышение в звании, я повторил такой налет, целью стали холодильник и кондиционер для нашего офиса. Чтобы не столкнуться с вьетнамской полицией, мы связали простыни и спустились с верхнего этажа склада. Как-то раз мой друг, ныне уважаемый член дипломатического корпуса, спрятался в свернутом восточном ковре, а остальные уехали на грузовике, и ему пришлось возвращаться на базу, за шесть миль, абсолютно голым. Война крадет нашу молодость, но взамен разрешает играть в мальчишеские игры.

Война замещает сложные серые зоны повседневной жизни жутковатой невозмутимой ясностью. На войне ты обычно знаешь, кто тебе друг, а кто враг, и знаешь, как поступать с теми и с другими. (Это, кстати, была одна из наших главных проблем во Вьетнаме: там отличить друга от врага было нелегко, прямо как в обычной жизни.)

Война — это бегство из повседневности в особый мир, где узы, привязывающие нас к ежедневным обязанностям, — узы работы, общества, семьи — исчезают. На войне все ставки сделаны. Это фронтир за последним поселением, это Лас-Вегас. Люди, преуспевшие в мирной жизни, не всегда преуспевают на войне, порой на коне оказываются отщепенцы и неудачники. Лучший пример — У. С. Грант, который продавал дрова на улицах Сент-Луиса, а четыре года спустя уже командовал армией конфедератов. Я и сам знал многих морпехов, которые были великими воинами, однако с трудом могли приспособиться к гражданской жизни.

Хорошо помню Кирби, тощего паренька с татуировкой «Только ты и мой Господь» на плече. Кирби дважды продлевал срок своей службы во Вьетнаме. Когда его связи с официальными организациями любого рода прервались, он жил один в самых опасных районах, бродил там днем и ночью, одетый лишь в потрепанные армейские штаны с заткнутым за пояс «кольтом» 45 калибра. Его тощие руки и плечи были черными, как у испанского контрабандиста.

Однажды наш патруль обнаружил его на полу какой-то хижины с пулевым ранением в руке. Девушка в черной пижаме пыталась его перевязать. Он попросил сигарету, а затем окинул меня взглядом, словно решая, стою ли я того, чтоб рассказать мне, что случилось.

— Я хотел съесть манго, средь бела дня, а тут, черти их возьми, три вьетконговских офицера в своих пижонских формах. Карта у них на столе разложена, разглядывают ее, расположились как дома. Они смотрят на меня, я — на них. Они за свои макаровы, я — за свой кольт.

— Ну? И что дальше? — спросил я.

— Ну шлепнул я их, — ответил он и пыхнул сигаретой. Еще один обычный рабочий день, убил троих, поскольку хотел съесть манго.

— Как ты вообще собираешься возвращаться к нормальной жизни? — спросил я его. (Напрасные опасения. Через несколько месяцев десятилетняя вьетконговская девчонка взорвала его при помощи управляемой мины-ловушки.)

Война — это чудовищная, смертельная игра, но это именно игра, лучшая из всех. А мужчины любят игры. Можно вернуться с войны с покалеченным телом или рассудком, можно вообще не вернуться. Но если ты вернешься целым, то будешь знать, что исследовал такие уголки души, которые у большинства людей навсегда останутся не нанесенными на карту. Ничто из того, что я когда-либо изучал, не было таким сложным, требующим такого творческого подхода, как тактика мелких подразделений во Вьетнаме. Ни один вид спорта не заставлял меня так отчетливо ощущать предел моих физических и эмоциональных сил.

Однажды ночью, вскоре после того, как я попал во Вьетнам, сторожевые на посту моего взвода услышали, что где-то рядом движется враг. У меня пересохло во рту, я не мог говорить, мои губы не могли произнести ни звука. Мозг выключился, будто его выдернули из розетки, я чувствовал лишь глухое гудение во всем теле, какой-то поток проходил сквозь меня, словно электричество по проводу. Через минуту я смог хотя бы хрюкнуть, что и сделал, пока Хайерс отдавал приказы командирам отделений, вызывал артиллерию и поддержку с воздуха. Я был в ужасе. Я сгорал со стыда. И я не мог дождаться, когда все это повторится снова.

Постоянная эмоция войны, даже если все другие эмоции блекнут, — это чувство братства. Боевой товарищ — тот, кому можно доверить что угодно, потому что ты доверяешь ему жизнь. «В отличие от брака, — писал Филип Капуто в „Военном слухе“ — это связь, которую нельзя разорвать словом, скукой или разводом, ничем, кроме смерти». Несмотря на репутацию крайней реакционности, война — единственная утопия, доступная большинству из нас. Не имеют значения никакие личные богатства и преимущества: важна только группа. Каждый делит с товарищами все, что у него есть. Здесь нет особого процесса отбора, просто любовь, у которой нет причин, для которой не имеет значения раса, личность, образование — все то, что так важно в мирное время. Это братская любовь в чистом виде.

[caption id="" align="alignnone" width="343"]

Переброска 2-го батальона 14-го пехотного полка армии США в ходе операции Wahiawa, провинция Биньзыонг, Южный Вьетнам, май 1966 года.[/caption]

Альфред Кейзин писал, что война — перманентное состояние человека двадцатого века. Он прав лишь отчасти. Война — перманентное состояние человека, и точка. Люди вечно воюют по самым разным поводам — от Елены Троянской до уха капитана Дженкинса. Два миллиона французов и англичан погибли в грязных окопах Первой мировой только потому, что студент застрелил эрцгерцога. На самом деле причины не имеют значения. Каждой войне есть своя причина и каждой причине — своя война.

Веками люди надеялись, что со временем придет прогресс, а с прогрессом — мир. Но прогресс просто дал людям средства сделать войну еще более ужасной; сражения наших предков-дикарей не идут ни в какое сравнение с теми чудовищными войнами, которые были развязаны в двадцатом веке, на фоне этого упорядоченного, прекрасного, цивилизованного европейского пейзажа, где все умеют читать, а классическая музыка играет в каждом деревенском кафе. Война не аберрация, а член семьи, этакий сумасшедший дядюшка, которого мы — безуспешно! — пытаемся запереть в подвале.

Возьмем меня. Я человек мирный. Не дрался со школьных лет. Если закрыть глаза на то, что я хищник-мясоед, у меня нет никакой жажды крови, мне не нравится убивать животных, рыб или даже насекомых. Я провожу свои дни в относительном довольстве, наполняя их работой и бытовыми заботами. Теперь я к тому же отец, а существо мужского пола, поучаствовавшее в создании новой жизни — природный враг войны. Я видел, что война творит с детьми, как она делает их убийцами или жертвами, отнимает у них родителей, кров, невинность — крадет их детство, оставляет след на их телах, умах, душах.

Во Вьетнаме я в основном продирался сквозь джунгли и рисовые поля без особых приключений, но я видел достаточно, чтобы знать, что никогда больше не захочу воевать и сделаю все возможное, чтобы не воевал мой сын. Так почему же в самые неподходящие моменты — когда я сижу на деловой встрече, когда еду на работу, на закате среди играющих детей — мои мысли обращаются к тому времени пятнадцать лет назад, к войне, в которую я не верил и в которой не хотел участвовать? Почему я скучаю о ней?

Я скучаю о ней, потому что я любил ее. Любил странной и мучительной любовью. Когда я говорю про любовь к войне, я не имею в виду романтическое представление о ней, которое так зачаровывало поколения, выросшие на романах Вальтера Скотта. То немногое, что осталось от этой романтики, было втоптано в грязь Вердена и Пашендейля: честь и слава не могут пережить автоматную очередь. И это не бездумное блаженство мученичества, которое заставляет иранских подростков идти с палками на иракские танки. Я также не имею в виду истерию, которая охватывает порой целые страны, — как в тот раз, когда во время войны за Фолклендские острова английская пресса воспламенила страсти, таившиеся под прохладным фасадом Британии. Это война с подставными фигурами, возбуждение от соучастия без всякого риска, страсть публики к крови. Эту страсть легко раздуть, для этого достаточно захватить даже такой маленький остров, как Гренада. Как всякая страсть, пока она длится, она затмевает все — отметает любые национальные проблемы, и этот эффект всегда эксплуатируют диктаторы, короли и президенты, с тех пор как существует цивилизация.

И я не имею в виду любовь к войне как зависимость, с ее наркотическим кайфом, когда безумцы посылают по почте своим возлюбленным отрезанные уши врагов, когда у пилотов встает исключительно, если врубить полный форсаж на F-4. И, наконец, я не говорю о том чувстве, которое охватывает сегодня некоторых мужчин моего возраста — мужчин, которые не пошли на войну и теперь испытывают ностальгическую тоску по тому, что упущено, по классическому мужскому опыту, подобно тому, как женщины, не родившие детей, беспокоятся, что пропустили что-то важное в женской жизни, не ценили то, что когда-то было им доступно.

Я задаюсь вопросом, почему думающие и любящие мужчины любят войну, даже зная и ненавидя ее. Как всякая любовь, любовь к войне имеет сложные и иногда противоречивые причины. Некоторые из них можно обсуждать сравнительно безболезненно; другие слишком глубоки и заставляют зайти чересчур далеко. Давайте сначала разберемся с причинами более уважительными.

Часть любви к войне происходит от того, что это опыт большой интенсивности; она коренится в фундаментальной человеческой страсти свидетельства, созерцания событий, которую Библия называет «похоть очей», а морпехи во Вьетнаме называли «трахать глазами». Война останавливает время, концентрирует опыт до ощущения ужасного экстаза. Темная противоположность этого момента страсти отражена в «Оде к греческой вазе» Джона Китса: «Навек тепла и неприкосновенна, / Ты вечно дышишь, вечно молода». Война предлагает бесконечную череду экзотических впечатлений, про каждое из которых ты мысленно восклицаешь «охренеть!» — и их хватает на всю жизнь.

Большинство людей боится свободы; война устраняет эту боязнь. Подобно племенному вождю, она устанавливает порядок и дисциплину, а вместе с ними приходит и чувство безопасности, и неодолимая жажда бунта, постоянное желание сорваться с цепи, пролететь над гнездом кукушки. Прекрасный пример — ночные рейды. Я помню один такой тщательно спланированный и исполненный налет на нашего главного врага — я имею в виду армию США, а не северных вьетнамцев — с целью добычи легких одеял и жидкого средства для чистки винтовок; позже, отмечая повышение в звании, я повторил такой налет, целью стали холодильник и кондиционер для нашего офиса. Чтобы не столкнуться с вьетнамской полицией, мы связали простыни и спустились с верхнего этажа склада. Как-то раз мой друг, ныне уважаемый член дипломатического корпуса, спрятался в свернутом восточном ковре, а остальные уехали на грузовике, и ему пришлось возвращаться на базу, за шесть миль, абсолютно голым. Война крадет нашу молодость, но взамен разрешает играть в мальчишеские игры.

Война замещает сложные серые зоны повседневной жизни жутковатой невозмутимой ясностью. На войне ты обычно знаешь, кто тебе друг, а кто враг, и знаешь, как поступать с теми и с другими. (Это, кстати, была одна из наших главных проблем во Вьетнаме: там отличить друга от врага было нелегко, прямо как в обычной жизни.)

Война — это бегство из повседневности в особый мир, где узы, привязывающие нас к ежедневным обязанностям, — узы работы, общества, семьи — исчезают. На войне все ставки сделаны. Это фронтир за последним поселением, это Лас-Вегас. Люди, преуспевшие в мирной жизни, не всегда преуспевают на войне, порой на коне оказываются отщепенцы и неудачники. Лучший пример — У. С. Грант, который продавал дрова на улицах Сент-Луиса, а четыре года спустя уже командовал армией конфедератов. Я и сам знал многих морпехов, которые были великими воинами, однако с трудом могли приспособиться к гражданской жизни.

Хорошо помню Кирби, тощего паренька с татуировкой «Только ты и мой Господь» на плече. Кирби дважды продлевал срок своей службы во Вьетнаме. Когда его связи с официальными организациями любого рода прервались, он жил один в самых опасных районах, бродил там днем и ночью, одетый лишь в потрепанные армейские штаны с заткнутым за пояс «кольтом» 45 калибра. Его тощие руки и плечи были черными, как у испанского контрабандиста.

Однажды наш патруль обнаружил его на полу какой-то хижины с пулевым ранением в руке. Девушка в черной пижаме пыталась его перевязать. Он попросил сигарету, а затем окинул меня взглядом, словно решая, стою ли я того, чтоб рассказать мне, что случилось.

— Я хотел съесть манго, средь бела дня, а тут, черти их возьми, три вьетконговских офицера в своих пижонских формах. Карта у них на столе разложена, разглядывают ее, расположились как дома. Они смотрят на меня, я — на них. Они за свои макаровы, я — за свой кольт.

— Ну? И что дальше? — спросил я.

— Ну шлепнул я их, — ответил он и пыхнул сигаретой. Еще один обычный рабочий день, убил троих, поскольку хотел съесть манго.

— Как ты вообще собираешься возвращаться к нормальной жизни? — спросил я его. (Напрасные опасения. Через несколько месяцев десятилетняя вьетконговская девчонка взорвала его при помощи управляемой мины-ловушки.)